专家谈多地取消查48小时核酸(核酸检测48小时怎么变成72小时)

1. 多地取消48小时核酸要求,政策调整引发关注

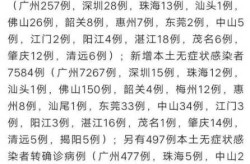

1.1 全国多地政策变化概述

- 最近一段时间,全国多个省份和城市陆续对核酸检测政策进行了调整。山东、安徽、河南、海南、青海等地率先取消了对省外入鲁返鲁人员的48小时核酸检测阴性证明要求。

- 政策调整后,这些地区普遍采用“落地检”和“5天3检”的方式来替代原来的48小时检测要求。这种变化让不少市民感到新奇,也引发了广泛讨论。

- 除了这些省份,合肥、洛阳等地也在特定场所或人群上放宽了核酸检测的要求,体现出政策调整的灵活性和针对性。

1.2 政策调整背景与国家防疫二十条措施的关系

- 此次政策调整并非孤立发生,而是与国家发布的优化疫情防控二十条措施密切相关。

- 国家卫健委在二十条措施中强调,要根据疫情形势动态调整防控策略,避免层层加码和过度防控。

- 各地的政策调整正是对这一精神的具体落实,体现了科学精准防控的理念,也为社会经济活动提供了更多便利。

1.3 专家解读:为何多地选择取消48小时核酸要求

- 北京佑安医院呼吸与感染性疾病科主任医师李侗曾指出,取消对次密接的判定和缩短隔离时间是基于科学分析的结果。

- 专家认为,当前疫情传播速度有所放缓,防控重点已从“防输入”转向“防扩散”,因此需要更灵活的应对策略。

- 另一方面,常态化核酸检测的成本较高,而通过延长检测周期,可以有效降低管理成本,同时减少对居民日常生活的干扰。

2. 疫情防控政策优化,从“48小时”到“72小时”的转变

2.1 多地核酸检测周期延长的现状分析

- 近期,多个城市将核酸检测周期从原本的48小时延长至72小时,成为疫情防控政策调整的重要标志。

- 杭州、苏州、武汉等地率先实施这一变化,让市民在出行和日常生活中获得更多的便利。

- 这一调整不仅减少了频繁检测带来的负担,也让防疫措施更加符合实际需求,提升了政策的可执行性。

2.2 杭州、苏州、武汉等地48小时变72小时的具体措施

- 杭州明确表示,对部分重点场所和人群的核酸检测要求由48小时调整为72小时,具体实施细节由各区县根据实际情况制定。

- 苏州在保障防疫安全的前提下,适当放宽了核酸检测的时间限制,减少不必要的重复检测,提高效率。

- 武汉则结合本地疫情发展情况,逐步推进核酸检测周期的调整,确保防疫工作稳步推进的同时兼顾民生需求。

2.3 江西抚州、新余等地区更大幅度调整核酸检测频率

- 江西抚州将普通人群的3天1检调整为7天1检,大幅降低了核酸检测的频次,减轻了基层压力。

- 新余则进一步将检测周期延长至10天1检,体现出地方在疫情防控上的灵活性和创新性。

- 这些调整的背后,是各地在科学研判疫情形势的基础上,探索更可持续、更人性化的防疫模式。

3. 专家谈疫情防控政策调整背后的科学依据

3.1 北京佑安医院李侗曾医生对次密接判定的科学分析

- 北京佑安医院呼吸与感染性疾病科主任医师李侗曾指出,取消对次密接人员的判定是基于对病毒传播规律的深入研究。

- 他认为,当前疫情形势下,次密接人群的定义已经不再适用于所有情况,过度依赖这一标准可能造成资源浪费和管理负担。

- 通过减少对次密接的追踪和隔离,可以将有限的防疫资源集中到更关键的环节,提高整体防控效率。

3.2 专家观点:常态化核酸检测成本与社会经济影响对比

- 多位专家强调,常态化核酸检测虽然在一定程度上能够保障防疫安全,但其运行成本不容忽视。

- 从经济角度看,频繁检测需要大量人力、物力和财力投入,尤其在基层地区,压力更为明显。

- 相比之下,高强度封控带来的经济损失和社会影响更加深远,因此,合理调整检测频率成为优化防疫策略的重要方向。

3.3 常态化检测与高强度封控之间的权衡

- 专家普遍认为,疫情防控不能只依靠单一手段,而应结合实际情况进行动态调整。

- 常态化检测的优势在于持续监测疫情变化,及时发现潜在风险,但长期执行会增加公众心理负担。

- 高强度封控虽然能快速遏制疫情扩散,但对经济活动和民众生活造成较大冲击,因此两者之间需要找到平衡点。

4. 地方政策差异化明显,各地防疫策略因地制宜

4.1 山东、安徽、河南、海南、青海等地取消48小时核酸要求

- 山东、安徽、河南、海南、青海等省份近期相继调整核酸检测政策,不再强制要求省外返程人员提供48小时核酸检测阴性证明。

- 这些地区普遍采取“落地检”和“5天3检”的方式,既保障了防疫安全,又减少了对群众出行的限制。

- 政策调整的背后是基于对疫情传播特点的科学判断,以及对民众生活便利性的重视。

4.2 合肥、洛阳等地针对特定场所和人群的政策调整

- 合肥市倡导婚宴应办尽办,同时要求餐饮单位督促顾客扫场所码并查验“两码”和48小时核酸检测报告。

- 洛阳市在部分公共服务场所仍保留核酸检测要求,但公共交通已取消对48小时核酸的查验。

- 这种分类管理的方式体现了地方政策在精准防控与便民服务之间的平衡。

4.3 海南三亚、青海西宁解除次密接隔离政策

- 海南三亚和青海西宁两地对次密接人员实施解除隔离政策,不再进行甄别和单独隔离。

- 这一措施减轻了基层防疫压力,也降低了对社会运行的干扰。

- 专家认为,这种做法符合当前疫情防控的实际需求,有助于提高防疫工作的灵活性和科学性。

5. 国家卫健委对核酸检测政策的统一指导与地方落实

5.1 国家层面关于核酸检测的总体要求

- 国家卫健委在疫情防控二十条措施中明确指出,各地要根据疫情形势动态调整防控策略,避免“一刀切”式的管理。

- 政策调整的核心在于科学精准防控,既要保障群众正常生活秩序,也要守住不发生规模性疫情的底线。

- 国家强调,各地在执行过程中应结合本地实际情况,合理设置核酸检测频次和范围,确保政策落地见效。

5.2 “15分钟核酸采样圈”建设的推进情况

- 国家卫健委提出建设“15分钟核酸采样圈”的目标,旨在提升核酸检测的便捷性和覆盖面。

- 这一举措主要在输入风险较高的省会城市和人口千万级的大城市率先推进,方便市民随时进行检测。

- 通过优化采样点布局,提高检测效率,为常态化防控提供有力支撑,同时也减少了人员流动带来的潜在风险。

5.3 不同城市在核酸检测政策上的执行差异

- 各地在执行国家政策时存在明显差异,部分城市选择延长核酸检测周期,如杭州、苏州、武汉等地将48小时调整为72小时。

- 江西抚州、新余等地区则进一步放宽检测频率,从3天1检改为7天甚至10天1检,体现了因地制宜的原则。

- 虽然政策方向一致,但具体实施方式因城市规模、人口密度、疫情态势等因素而有所不同,形成了多元化的防控模式。

6. 未来疫情防控方向:提升城市“免疫力”与科技支撑

6.1 提升城市疫情应对能力的重要性

- 疫情防控已从单纯依赖核酸检测转向更全面的城市治理模式。

- 城市作为人口密集、流动频繁的区域,其“免疫力”直接关系到疫情传播的速度和范围。

- 提高城市整体应对能力,意味着在面对突发疫情时能更快反应、更有效控制,减少对社会经济的冲击。

6.2 推动疫苗、快速检测试剂和药物研发

- 科技是疫情防控的核心支撑力量,疫苗研发始终是降低重症率和死亡率的关键。

- 快速检测试剂的普及让民众可以第一时间掌握自身健康状态,提高筛查效率。

- 药物研发同样不可忽视,针对病毒变异的特效药能够为感染者提供更及时有效的治疗手段。

6.3 加强医疗资源配置与应急体系建设

- 医疗资源的合理配置是提升城市“免疫力”的基础,包括医院床位、医护人员和急救设备。

- 应急体系的完善能确保在疫情高峰时仍能维持基本医疗服务,避免医疗系统崩溃。

- 通过数字化手段优化资源调度,实现精准投放,是未来城市防疫的重要方向。

(专家谈多地取消查48小时核酸(核酸检测48小时怎么变成72小时))

本文系作者个人观点,不代表贝美号立场,转载请注明出处!