紧急提醒!这种病毒传染性超强(传染性新型冠状病毒)

1. 紧急提醒!新型冠状病毒传染性极强,公众需高度警惕

1.1 新型冠状病毒的传播特性与风险分析

新型冠状病毒在人群中传播的速度和范围让人不得不重视。它不仅能在人与人之间快速扩散,还可能通过空气中的微小颗粒传播。这种病毒的传播力远超许多常见传染病,尤其是在人群密集、通风不良的环境中,感染风险会显著增加。

1.2 为何称其为“超强传染性”病毒?

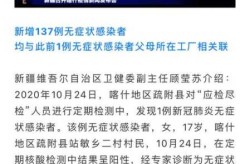

“超强传染性”这个词并非空穴来风。病毒的传播能力主要体现在它的潜伏期短、传染性强,甚至在无症状阶段也能传播。这意味着人们可能在毫无察觉的情况下成为传染源,给防控工作带来巨大挑战。

1.3 当前疫情形势与全球防控现状

全球多个国家和地区仍然面临疫情反复的风险。尽管疫苗接种率不断提升,但病毒仍在不断变异,新的变种不断出现。各国政府和卫生组织持续加强监测和防控措施,公众也必须保持高度警觉,不能掉以轻心。

2. 新型冠状病毒的主要传播途径详解

2.1 呼吸道飞沫传播的机制与防范

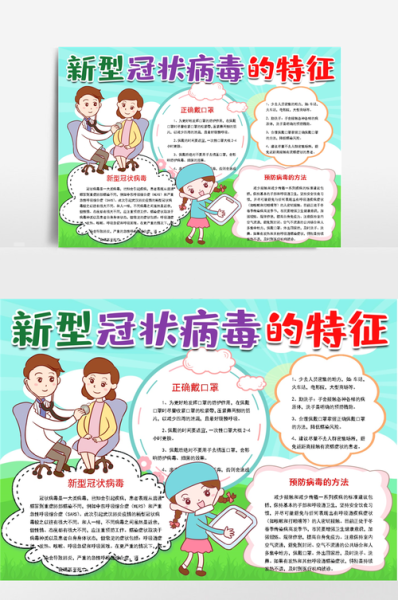

新型冠状病毒主要通过呼吸道飞沫传播,这是最常见也是最容易被忽视的方式。当感染者咳嗽、打喷嚏或说话时,会释放出含有病毒的微小液滴,这些液滴可以在空气中短距离飘散,被他人吸入后导致感染。为了有效防范,佩戴口罩是关键,尤其是在公共场所和人群密集的地方。此外,保持至少一米的社交距离也能大大降低感染风险。

2.2 接触传播的风险与日常防护建议

接触传播指的是病毒通过手部接触到被污染的物体表面后,再用手触摸口、鼻或眼睛而引发感染。这种传播方式在日常生活中非常普遍,比如电梯按钮、门把手、手机屏幕等都可能成为病毒的载体。因此,勤洗手是预防接触传播的重要手段。使用肥皂或洗手液,持续搓洗至少20秒,能有效清除手上的病毒。同时,避免用手直接触碰面部,尤其是眼睛、鼻子和嘴巴,也是减少感染几率的关键。

2.3 气溶胶传播的可能性及环境因素影响

除了飞沫传播和接触传播,气溶胶传播也逐渐引起关注。在相对封闭、通风不良的环境中,病毒可能以更小的颗粒形式悬浮在空气中,长时间存在并被他人吸入。这种情况在密闭空间如医院、公共交通工具或室内聚会中尤为危险。为了降低气溶胶传播的风险,应尽量避免长时间待在人多且通风差的场所,保持室内空气流通,必要时可使用空气净化设备。

3. 如何有效预防新型新型冠状病毒的感染?

3.1 口罩佩戴与社交距离的重要性

佩戴口罩是防止病毒感染最直接的方式之一。口罩能有效阻挡飞沫传播,尤其是在人群密集或通风不良的环境中。选择医用外科口罩或N95口罩,确保贴合面部,避免漏气。同时,保持社交距离是降低感染风险的重要措施。尽量与他人保持一米以上的距离,特别是在公共场合、学校、办公室等场所。

3.2 手部卫生与环境清洁的关键作用

手部是病毒最容易接触的部位之一。日常生活中,频繁洗手可以大幅减少被感染的可能性。使用肥皂或洗手液,持续搓洗至少20秒,尤其注意指甲缝、手腕和指间。此外,定期对常接触的物品如手机、门把手、键盘等进行消毒,能有效清除潜在的病毒残留。家庭和办公区域应保持整洁,减少病毒存活的机会。

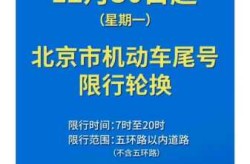

3.3 避免接触高风险区域与人群

高风险区域包括医院、公共交通、超市等人员密集场所。尽量减少不必要的外出,尤其是避免前往人流量大的地方。如果必须前往,做好防护措施,如佩戴口罩、勤洗手、避免触摸公共设施。同时,尽量避免与有发热、咳嗽等症状的人密切接触,减少交叉感染的风险。

4. 易感人群与高危群体的特别关注

4.1 老年人与慢性病患者的防护策略

老年人和患有慢性疾病的人群是新型冠状病毒的高风险群体。他们的免疫系统相对较弱,一旦感染,病情发展更快,更容易出现重症。因此,这类人群需要更加严格的防护措施。日常生活中应尽量减少外出,避免前往人多的地方。家中应备好常用药物,保持良好的生活习惯,如规律作息、合理饮食。同时,定期监测体温和身体状况,如有异常及时就医。

4.2 儿童与孕妇的特殊注意事项

儿童和孕妇在面对病毒感染时也属于易感人群。儿童的免疫系统尚未完全发育,容易受到感染;而孕妇的身体状态变化较大,感染后可能对胎儿造成影响。对于儿童,家长应加强看护,避免他们接触感染者或污染物品。同时,确保孩子有充足的睡眠和营养摄入,增强抵抗力。孕妇则需特别注意个人卫生,避免去人多的地方,保持情绪稳定,必要时在医生指导下进行防护。

4.3 免疫力低下人群的防护建议

免疫力较低的人群,如癌症患者、器官移植者、糖尿病患者等,感染后恢复较慢,病情更严重。这类人群应严格遵守防疫规定,减少不必要的社交活动。外出时务必佩戴口罩,勤洗手,保持环境清洁。同时,尽量避免与生病的人接触,减少感染机会。在医生建议下,可考虑接种疫苗或其他增强免疫力的措施,提高身体防御能力。

5. 新型冠状病毒的临床表现与症状识别

5.1 常见症状与潜伏期特征

感染新型冠状病毒后,大多数人会出现一系列明显的身体反应。最常见的症状包括发热、干咳和乏力,这些症状通常在接触病毒后的3到7天内出现。部分人还会经历鼻塞、流涕、咽痛、肌肉疼痛或腹泻等轻微不适。值得注意的是,每个人的身体反应可能不同,有些人可能症状较轻,甚至没有明显症状,但依然具备传染性。

5.2 重症患者的表现与预警信号

对于一些感染者来说,病情可能会迅速恶化,尤其是那些免疫力较低或有基础疾病的人群。重症患者通常在发病一周后出现呼吸困难、低氧血症等症状,严重时可能导致急性呼吸窘迫综合征(ARDS)。如果出现持续高烧不退、胸闷气短、意识模糊等情况,应立即就医,这可能是病情加重的信号。

5.3 症状与早期诊断的关系

及时识别症状是控制疫情扩散的关键。一旦发现自身或身边人出现上述症状,应尽快进行核酸检测或抗原检测,以便尽早确诊并采取隔离措施。早期发现不仅能减少传播风险,还能为患者争取宝贵的治疗时间。同时,了解自己的身体状况,关注体温变化和呼吸情况,有助于更早发现问题,提高自我防护意识。

6. 新型冠状病毒的检测、治疗与疫苗接种

6.1 诊断方法与流程解析

面对新型冠状病毒,快速准确的检测是防控的第一步。目前主流的检测方式包括核酸检测(PCR)和抗原检测两种。核酸检测通过采集鼻咽拭子或口腔拭子样本,检测病毒的遗传物质,准确性高但耗时较长;而抗原检测则通过快速检测试纸,能在短时间内判断是否感染,适合日常筛查。一旦出现疑似症状,应尽快前往正规医疗机构进行检测,确保结果可靠。

6.2 目前的治疗手段与研究进展

目前尚无针对新型冠状病毒的特效药物,治疗主要以对症支持为主。对于轻症患者,建议居家隔离,多休息、多喝水,同时服用退烧药或止咳药缓解症状。对于重症患者,医生会根据病情提供氧气支持、抗病毒药物或免疫调节治疗。近年来,一些新型药物如瑞德西韦、帕克斯洛维德等在临床试验中显示出一定效果,但仍需进一步验证。科研人员持续探索更有效的治疗方法,为未来战胜病毒提供更多可能。

6.3 疫苗接种的意义与推广情况

疫苗接种是控制疫情最有效的手段之一。目前市面上已有多种新冠疫苗,包括灭活疫苗、mRNA疫苗和重组蛋白疫苗等,均经过严格审批,安全性较高。接种疫苗不仅能降低感染风险,还能减少重症和死亡率,保护自己也保护他人。随着全球疫苗接种工作的推进,越来越多的人获得了免疫屏障,为恢复正常生活提供了保障。公众应积极响应国家号召,按时完成疫苗接种,共同构筑群体免疫防线。

7. 最新变异情况与未来防控趋势

7.1 新型冠状病毒的变异动态分析

病毒在不断进化,新冠病毒也不例外。科学家持续监测病毒基因组的变化,发现多个变异株在全球范围内传播。这些变异可能影响病毒的传播力、致病性以及对现有疫苗和药物的反应。目前,奥密克戎(Omicron)及其子变体仍是主要流行株,其传播速度显著加快,但症状普遍较轻。变异株的出现提醒人们,病毒仍在变化,防控措施必须随之调整。

7.2 变异株对传播性和致病性的影响

部分变异株表现出更强的传染性,例如奥密克戎的BA.5变体,它比早期毒株更具传播优势,使得疫情反复成为常态。同时,一些变异株可能降低疫苗保护效果,导致突破性感染增加。尽管如此,大多数变异株并未显著提升重症率或死亡率,这得益于疫苗接种和医疗条件的改善。但不可忽视的是,变异株的存在让疫情防控更加复杂,需要更灵活的应对策略。

7.3 应对变异病毒的国际协作与策略调整

面对病毒变异,全球合作显得尤为重要。各国科学家共享病毒基因数据,加速疫苗和药物研发。同时,公共卫生政策也在不断优化,如加强边境管控、推广加强针接种、提高检测频率等。未来,防控将更加依赖精准监测和快速响应,确保在变异株扩散前采取有效措施。公众也需保持警惕,配合防疫政策,共同应对病毒带来的挑战。

本文系作者个人观点,不代表贝美号立场,转载请注明出处!