为什么五一从三天变成了5天(51什么时候改成5天了)

五一假期调整的历史背景与演变

1.1 1949-1999年:五一假期从1天到3天的逐步调整

1949年新中国成立后,五一劳动节被确立为法定节假日,最初只有一天。这个时期的假期安排主要以政治宣传和工人阶级权益保障为主,假期长度并不固定,也缺乏系统性规划。

20世纪50年代至70年代,五一假期基本维持在1天左右,主要通过节日庆祝活动来体现对劳动者的尊重。进入80年代后,随着国家经济开始复苏,社会生活逐渐活跃,五一假期的调整也提上日程。

1995年,国务院正式将五一假期调整为3天,这一变化标志着国家开始重视民众的休闲需求,并尝试通过假期制度提升社会活力。从1天到3天的转变,是国家政策逐步向民生倾斜的重要体现。

1.2 1999-2007年:黄金周制度的形成与影响

1999年,国家首次尝试将五一假期延长至7天,形成了所谓的“黄金周”制度。这一举措的初衷是为了刺激消费、促进旅游业发展,并让民众有更多时间出行和放松。

黄金周制度的推出,迅速成为国内旅游市场的高峰时段。各大景区人满为患,交通压力剧增,但也带动了相关产业的快速发展。这一时期,五一假期不仅是休息日,更成为全民狂欢的象征。

然而,黄金周带来的问题也不容忽视。拥堵、物价上涨、服务质量下降等问题逐渐显现,引发了社会各界对假期制度的反思。尽管如此,黄金周的出现仍是对国家经济和社会需求的一次重要回应。

1.3 2008年至今:调休制度下的假期安排变化

2008年,国家对五一假期进行了重大调整,取消了黄金周模式,改为法定假日1天,再通过调休方式形成3至5天的连休。这一改革旨在缓解假期集中带来的社会压力,同时保持民众的休假权益。

此后,五一假期的安排不断优化。2019年,国务院首次将五一假期单列,通过调休形成5天连休,成为近年来最长的一次五一假期。这次调整不仅满足了民众的出行需求,也体现了政策制定者对民众生活质量的关注。

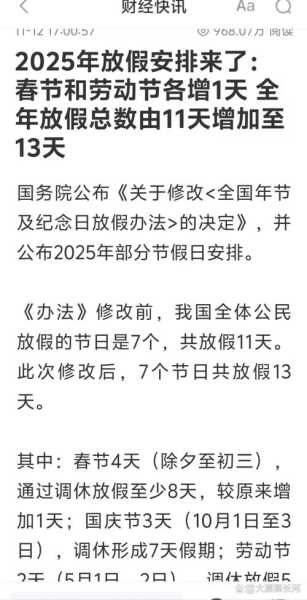

2025年起,五一法定假期由1天增至2天,调休后可形成5天假期。这一变化进一步释放了政策红利,为民众提供了更长的休息时间,也为经济注入了新的活力。

为什么五一假期从三天变成了五天?

2.1 2019年首次实现5天连休的政策背景

2019年,五一假期迎来了历史性的调整。这一年,国务院首次将五一假期单独安排,通过调休方式形成连续5天的假期。这一变化并非偶然,而是基于多方面的考量。

当时,国家正处在经济转型的关键阶段,消费市场对节假日的需求日益增长。政府希望通过延长假期,激发民众的消费热情,推动旅游、餐饮、零售等行业的活跃度。同时,也希望通过更长的假期提升民众的生活质量,让工作与休息之间的平衡更加合理。

2.2 调休机制如何影响假期长度

调休制度是五一假期延长的重要手段。原本五一只有1天法定假日,但通过前后几天的调休,可以形成连续的休假安排。比如,2019年的调休方案是前调后补,把周末和工作日进行调整,最终凑出5天的连休。

这种做法虽然在一定程度上增加了假期的总时长,但也引发了部分公众的不满。有人认为调休打乱了正常的工作节奏,反而让人感到疲惫。然而,对于大多数家庭来说,5天的假期意味着可以安排一次短途旅行或回乡探亲,提升了整体的幸福感。

2.3 政策调整与民众需求之间的关系

五一假期的调整始终围绕着民众的实际需求展开。过去,人们普遍希望有更多时间休息和放松,而不仅仅是短暂的假期。政府意识到这一点后,开始尝试通过调休来满足这种需求。

2019年的5天假期正是对这种呼声的回应。它不仅让民众有了更多自由支配的时间,也让社会整体的节奏变得更加从容。随着政策的不断优化,未来的五一假期有望继续向更人性化、更灵活的方向发展。

五一假期调整的历史原因分析

3.1 经济发展对假期政策的影响

经济发展是影响假期政策的重要因素。上世纪90年代末,中国经济开始进入快速增长期,人民生活水平逐步提高,消费需求不断上升。为了适应这种变化,国家开始考虑如何通过节假日安排来刺激消费。

在这一背景下,黄金周制度应运而生。1999年到2007年间,五一假期被延长至7天,成为全国范围内集中出游的高峰期。这不仅带动了旅游、餐饮等行业的发展,也促进了相关产业链的繁荣。

随着经济结构的进一步优化,政府逐渐意识到,单纯依靠延长假期可能并非最优解。因此,从2008年开始,假期政策开始向更灵活的方向调整,通过调休方式形成不同长度的连休,既满足了民众需求,又避免了过度消耗。

3.2 刺激消费与旅游行业的推动作用

五一假期的调整,很大程度上是为了推动消费和旅游业的发展。较长的假期让民众有更多时间进行旅游、购物和娱乐活动,从而带动了相关行业的增长。

2019年首次实现5天连休,正是基于对消费市场的精准判断。数据显示,当年五一期间,全国旅游人次和收入均创下新高,说明更长的假期确实有效激发了消费潜力。

同时,旅游行业也从中受益。酒店、交通、景区等各个环节都迎来了客流高峰,为地方经济注入了活力。这种良性循环让政府更加重视假期政策对经济的带动作用。

3.3 社会和谐与民众生活质量的关注

假期政策的调整,背后还隐藏着对社会和谐与民众生活质量的关注。过去,人们普遍认为短假期难以真正放松,反而容易造成身心疲惫。

近年来,政府越来越重视民众的休息权和幸福感。通过调休方式形成更长的假期,让家庭可以有更多时间团聚、旅行或休息,有助于缓解工作压力,提升整体生活品质。

2025年起,五一法定假期由1天增至2天,标志着政策进一步向人性化方向迈进。这种调整不仅是对民众呼声的回应,也是国家治理体系现代化的重要体现。

五一假期调整的现实意义

4.1 提升民众出行便利性与幸福感

假期长度的增加,直接提升了民众出行的便利性。过去三天的假期往往让人感觉时间紧张,难以安排远距离旅行或深度体验。而五天连休则让出行计划更加从容,无论是周边游还是跨省游,都能有更充足的时间安排。

这种变化也让人们在工作之余拥有更多放松和享受生活的机会。长时间的休息有助于缓解压力,提升整体幸福感。尤其是在城市生活节奏快、工作强度高的背景下,一个较长的假期成为许多人期待的“喘息机会”。

4.2 对旅游业、交通运输业的带动效应

五一假期的延长,对旅游和交通行业产生了显著的拉动作用。更长的假期意味着更多人愿意选择外出游玩,从而带动了酒店预订、景区门票、交通工具等多方面的消费。

以2019年为例,五天连休期间,全国旅游人次和收入都达到新高。这不仅为地方经济带来直接收益,也促进了相关产业链的发展。从餐饮到零售,从文化演出到户外活动,整个社会都在假期中感受到活力。

同时,交通运输的压力也在不断增大,但这也促使铁路、航空、公路等系统不断完善服务,提高运力,进一步优化出行体验。

4.3 促进文化活动与节庆氛围的营造

假期的延长,也为各类文化活动和节庆氛围的营造提供了更多空间。政府和各地文化机构可以利用更长的假期开展丰富多彩的活动,如民俗表演、艺术展览、主题市集等,增强节日的参与感和仪式感。

这些活动不仅丰富了人们的假期生活,也增强了社区凝聚力和文化认同感。通过假期的集中释放,人们在忙碌的工作之余,有机会重新感受生活的美好,体验文化的魅力。

2023年五一放假安排变动解析

5.1 2023年具体放假安排及调休方案

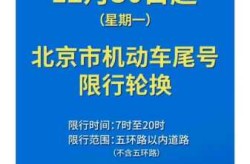

2023年的五一假期安排,是近年来最受关注的一次调整。根据官方发布的通知,今年五一假期从4月29日开始,持续到5月3日,共5天。不过,为了补回上班时间,需要在4月23日和5月6日进行调休上班。

这样的安排让很多人感到既期待又无奈。期待的是可以享受一个较长的假期,无奈的是需要提前一周上班,打乱原有的生活节奏。这种调休方式虽然增加了休息时间,但也对部分人的工作计划造成了一定影响。

5.2 与往年对比的变化与亮点

相比2022年,2023年的五一假期安排变化明显。2022年五一假期为4天,调休后实际休息时间为3天,而2023年则直接实现5天连休,且调休安排也相对合理一些。

这次调整的一个亮点在于,没有像往年那样出现“连休五天、调休六天”的情况,减少了对上班族的负担。同时,假期日期也更贴近传统节日,避免了与周末重叠过多的情况,让假期更具独立性和实用性。

此外,2023年的五一假期还与清明节假期形成联动,让整个四月的假期安排更加紧凑,方便人们安排出行计划。

5.3 公众反馈与社会反响

对于2023年的五一假期安排,公众的反馈呈现出两极分化的趋势。一部分人表示支持,认为长假有助于缓解工作压力,提升生活质量。尤其是那些有家庭计划或旅行打算的人,对5天的假期非常满意。

但也有一部分人对调休安排表示不满,觉得提前上班打乱了生活节奏,尤其是一些需要连续工作的岗位,调休带来的不便更为明显。还有人提出,希望未来能减少调休次数,让假期真正成为放松的时间。

总体来看,2023年的五一假期调整在政策上做出了积极尝试,但在执行细节上仍有优化空间。随着社会对假期质量要求的提高,未来的调整也需要更加贴近民众的实际需求。

六、五一假期未来发展趋势展望

6.1 2025年起法定假期增至2天的政策解读

2025年将成为五一假期调整的一个重要节点。根据最新政策,五一法定假期将从原来的1天增加至2天。这一变化意味着,民众在五一期间可以享受更长的法定休息时间,为出行和放松提供更多可能性。

这项调整并非突然出现,而是基于近年来社会对假期质量要求的提升。政府在制定政策时,充分考虑了民众的实际需求,希望通过延长法定假日,提升整体生活质量。同时,这也反映出国家在推动文旅消费、促进经济复苏方面的积极态度。

6.2 假期制度是否可能进一步优化

随着社会的发展,人们对假期的期待也在不断变化。未来,五一假期制度是否有进一步优化的空间,成为公众关注的焦点。一些声音认为,目前的调休方式虽然能形成较长的连休,但频繁的调休安排让许多人感到疲惫。

如果未来政策能在保持假期长度的同时,减少调休次数,将会更符合民众的实际需求。此外,如何平衡传统节日与现代生活节奏,也是假期制度优化的重要方向。例如,是否可以在特定年份设立更灵活的假期组合,满足不同人群的需求。

6.3 国际假期制度对我国的借鉴意义

放眼全球,许多国家的假期制度各有特色,值得我国借鉴。例如,欧洲国家普遍采用“带薪年假+公共假期”的模式,让员工有更多自主安排时间的机会。北欧国家则注重工作与生活的平衡,假期政策更加人性化。

这些国际经验表明,一个合理的假期制度不仅能够提升民众幸福感,还能增强国家的软实力。我国在未来的假期改革中,可以参考这些做法,探索更适合本土国情的假期模式,让五一假期真正成为人们放松身心、享受生活的美好时光。

七、五一假期调整的社会反响与公众期待

7.1 民众对假期长度的不同看法

一部分人认为,假期从三天延长到五天,确实让出行和旅游更加方便。尤其是对于家庭出游或短途旅行的人来说,多出的两天时间能带来更轻松的体验。

另一些人则表示,假期虽然变长了,但调休的方式让人感到疲惫。连续上班几天再休息几天,反而打乱了正常的生活节奏。

还有部分年轻人觉得,假期太长反而影响了工作状态,特别是对于需要频繁加班的行业来说,长时间休息后返岗压力更大。

7.2 专家与学者对假期政策的建议

有学者指出,假期政策应更加注重“质量”而非“数量”。比如,是否可以通过灵活安排调休,减少对生活节奏的干扰。

也有专家建议,未来可以尝试更多元化的假期模式,例如增加带薪年假的使用比例,或者在特定年份设置更自由的休假组合。

部分研究者认为,假期政策应该结合不同群体的需求,比如针对学生、上班族、老年人等不同人群,制定更有针对性的安排。

7.3 未来假期政策改革的方向与可能性

政策制定者正在考虑如何在保持假期长度的同时,优化调休机制,减少对民众生活的负面影响。

未来可能会探索更加人性化的假期制度,比如引入弹性休假制度,让员工根据自身情况选择合适的休息时间。

国家也在关注国际上的假期制度改革趋势,希望借鉴先进经验,逐步构建更适合中国国情的假期体系。

公众期待未来假期政策能更加透明、公平,并且真正服务于提升生活质量的目标。

在科技和经济不断发展的背景下,人们希望假期不仅是休息的时间,更是充电、学习和享受生活的机会。

无论是政府还是民众,都在关注假期政策如何更好地平衡工作与生活,让每个人都能在忙碌中找到属于自己的节奏。

五一假期的每一次调整,背后都承载着社会对美好生活的向往。未来,如何让假期真正成为幸福的象征,将是政策制定的重要方向。

本文系作者个人观点,不代表贝美号立场,转载请注明出处!