新型冠状病毒感染后的轻型患者表现为(新型冠状病毒属于哪类传染病?)

新型冠状病毒感染后轻型患者的症状表现

轻型患者的主要症状分析

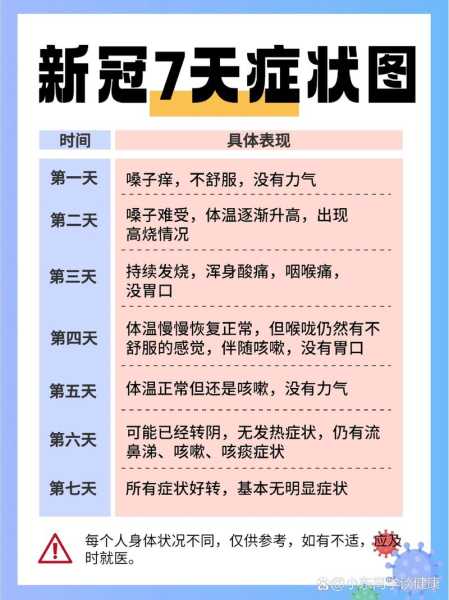

新型冠状病毒感染后的轻型患者,通常不会出现明显的呼吸系统严重问题。他们的主要表现包括低热、轻微乏力、咳嗽等。这些症状并不强烈,但也不能忽视。很多人在感染初期会感觉身体有些不适,但并未影响正常生活。不同人群中的症状差异

不同年龄段和健康状况的人群,在感染后表现出的症状可能有所不同。年轻人通常症状较轻,恢复较快;而老年人或有基础疾病的人,即使属于轻型,也可能出现更多不适感。此外,孕妇、儿童等特殊群体也需要特别关注。 (新型冠状病毒感染后的轻型患者表现为(新型冠状病毒属于哪类传染病?))

(新型冠状病毒感染后的轻型患者表现为(新型冠状病毒属于哪类传染病?))症状与病情严重程度的关系

轻型患者的症状虽然不严重,但并不代表没有风险。症状的轻重并不能完全反映病情的发展趋势。有些人可能在几天内迅速好转,也有人可能会逐渐加重。因此,及时观察自身状况非常重要,必要时应寻求医疗帮助。

新型冠状病毒的传染病分类解析

乙类传染病的定义与特点

在中国的法定传染病分类中,新型冠状病毒被归为乙类传染病。这类疾病通常具有较强的传染性,但病情相对可控,且可以通过科学手段进行有效防控。乙类传染病的管理方式较为严格,需要医疗机构、疾控部门和公众共同努力,才能防止疫情扩散。为何按甲类传染病管理

尽管新型冠状病毒属于乙类传染病,但在实际防控过程中,它被按照甲类传染病进行管理。这是因为在疫情初期,病毒的传播能力和危害性远超预期。甲类传染病的管理措施更为严格,包括强制隔离、全面追踪接触者等,这些做法在控制疫情方面发挥了关键作用。传染病分类对防控的影响

传染病的分类直接影响到防控策略的制定和执行。乙类传染病的管理更注重科学性和灵活性,而甲类则强调快速反应和全面覆盖。这种分类方式让相关部门能够根据实际情况调整政策,既保证了防控效果,也避免了不必要的社会恐慌和资源浪费。

新型冠状病毒的传播途径与防控措施

主要传播方式及易感人群

新型冠状病毒主要通过飞沫传播和接触传播。在密闭空间内,感染者咳嗽、打喷嚏时产生的飞沫容易被他人吸入,从而导致感染。此外,接触被病毒污染的物体表面后,再触摸口鼻眼也可能引发感染。易感人群包括免疫力较弱的人群、老年人以及患有基础疾病的人,他们更容易出现重症。日常生活中的防护建议

日常生活中,保持良好的个人卫生习惯是关键。勤洗手、避免用手直接触碰面部、使用一次性纸巾或肘部遮挡咳嗽和打喷嚏,都能有效降低感染风险。同时,尽量减少前往人群密集的地方,外出时佩戴口罩,尤其是在室内公共场所。公共场所防控策略

在商场、车站、医院等公共场所,加强通风和清洁消毒是基本要求。工作人员应定期对高频接触区域进行消毒,如门把手、电梯按钮等。同时,实行体温检测和健康码查验,有助于及时发现潜在感染者,防止疫情扩散。公众也应积极配合防疫措施,共同维护公共安全。

轻型患者在疫情防控中的角色

轻型患者的潜在传播风险

轻型患者虽然症状较轻,但体内仍携带病毒,具备一定的传染性。他们可能在不知情的情况下将病毒传给身边的人,尤其是在家庭、工作场所或社交活动中。这种隐形传播是疫情防控中不可忽视的环节,需要引起足够重视。轻型患者的心理与社会支持

面对感染,轻型患者往往会产生焦虑、孤独甚至无助的情绪。社会应给予他们更多的理解和支持,鼓励他们积极面对治疗和康复过程。同时,通过社区服务、线上咨询等方式,为他们提供心理疏导和生活帮助,减轻他们的心理负担。医疗资源分配与轻型患者管理

在疫情高峰期,医疗资源紧张,如何合理分配资源成为关键。轻型患者通常不需要住院治疗,可以通过居家隔离和远程医疗进行管理。这不仅能够减少医院压力,也能让医护人员集中精力照顾重症患者,提高整体防控效率。

新型冠状病毒防控的未来展望

国内外防控经验总结

全球多个国家和地区在应对新冠疫情过程中积累了丰富经验。从严格的封控措施到灵活的动态管理,不同模式各有成效。国内通过科学研判、快速响应和精准防控,有效控制了疫情蔓延。这些经验为未来疫情防控提供了重要参考,也为全球合作抗疫奠定了基础。科技在疫情防控中的应用

科技手段正在成为疫情防控的重要支撑。大数据分析、人工智能监测、疫苗研发与推广、远程医疗等技术不断进步,提升了疫情预警和应对能力。未来,更多智能化工具将被引入,提高防控效率,减少人为误差,让防疫工作更加精准高效。未来可能的政策调整与优化

随着病毒变异和防控形势变化,相关政策需要持续调整和优化。从隔离措施到疫苗接种策略,从医疗资源调配到社会经济恢复,都需要根据实际情况灵活应对。未来政策将更注重科学性、精准性和可持续性,确保在保障人民健康的同时,最大程度减少对正常生活的影响。

本文系作者个人观点,不代表贝美号立场,转载请注明出处!