上海一小区宠物狗被扑杀 居委会回应(小区里流浪狗咬人物业负什么责任)

上海小区宠物狗被扑杀事件引发社会关注

1.1 2022年4月,上海浦东曹路某小区发生一起宠物狗被扑杀事件。一只柯基犬在小区内被工作人员带走并最终被扑杀。狗主人表示,当时是主动将狗狗交给居委会希望得到妥善安置,但结果却令人失望。这一事件迅速在网络上传播,引发广泛关注。

1.2 居委会对此事作出回应,称当时因小区内有阳性病例,担心宠物可能携带病毒,因此采取了扑杀措施。不过,居委会也承认在处理过程中存在考虑不周的问题,并承诺会给予狗主人一定的赔偿。这一回应并未完全平息争议,反而让更多人质疑相关部门的决策是否合理。

1.3 狗主人对事件感到愤怒和无奈,认为居委会没有尽到应尽的责任,导致自家宠物无辜受害。法律专家指出,宠物与野生动物、家畜家禽不同,不能简单地按照对待流浪动物的方式处理。目前针对动物感染新冠后的管理尚无明确细则,建议相关部门在类似情况下更加审慎,避免机械操作。小区流浪狗咬人物业责任界定

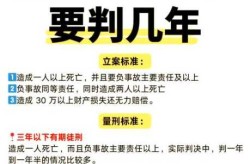

2.1 法律规定中,物业公司在小区内负有安全管理义务。根据《民法典》相关规定,物业服务企业应当采取合理措施防止小区内发生安全事故,包括对流浪动物的管理。如果物业未能履行相应职责,导致业主或他人受到伤害,可能需要承担相应的法律责任。法院曾有判例指出,物业若未及时处理流浪狗问题,需承担50%的赔偿责任。这一案例为类似事件提供了法律依据。

2.2 物业在流浪狗管理中的职责主要包括日常巡查、及时上报、协助相关部门进行控制等。如果小区内存在长期投喂流浪狗的行为,物业有责任提醒居民注意安全,并向有关部门反映情况。部分案例显示,若物业未尽到管理义务,甚至可能被认定为实际管理人,需承担连带责任。因此,物业的主动作为对减少流浪狗引发的安全隐患至关重要。

2.3 居民投喂流浪狗的行为也会影响责任划分。如果某位居民长期在小区内投喂流浪狗,可能会被视为实际上的“管理者”。在这种情况下,该居民可能需要承担部分责任,尤其是在流浪狗造成伤害的情况下。因此,小区居民在投喂流浪动物时,应充分考虑潜在风险,并尽量避免形成固定的投喂习惯,以降低法律纠纷的可能性。流浪犬管理现状与政策探讨

3.1 上海市养犬管理条例为城市养犬行为提供了明确规范,其中对流浪犬的管理也有具体要求。条例规定,居民饲养犬只需进行登记,并遵守相关饲养规定。对于流浪犬,政府鼓励通过收容、绝育、安置等方式进行科学管理。然而,实际执行中仍存在不足,例如部分小区缺乏专业力量支持,导致流浪犬问题难以根治。条例虽有框架,但在具体操作层面仍需细化和落实。

3.2 流浪猫管理在目前法律体系中仍处于空白状态。相比流浪犬,流浪猫更难被有效控制,且缺乏专门的管理法规。一些小区尝试通过放置猫屋、设置投喂点等方式改善流浪猫生存环境,但这种方式也引发了部分居民的担忧,担心流浪猫影响环境卫生或引发安全问题。如何在保护动物与保障居民生活之间找到平衡,仍是当前亟待解决的问题。

3.3 社区自主管理实践成为一种有益探索。一些小区自发组织志愿者队伍,定期清理流浪动物,开展宣传教育活动,提升居民文明养宠意识。还有小区与动物保护组织合作,推动流浪动物绝育和领养计划。这些做法不仅缓解了流浪动物带来的安全隐患,也增强了社区凝聚力。未来,更多小区可借鉴此类经验,结合本地实际情况,探索可持续的流浪动物管理模式。 (上海一小区宠物狗被扑杀 居委会回应(小区里流浪狗咬人物业负什么责任))

(上海一小区宠物狗被扑杀 居委会回应(小区里流浪狗咬人物业负什么责任))事件后续处理与社会反思

4.1 居委会赔偿方案与执行情况

事件发生后,居委会第一时间回应,承认在处理过程中存在考虑不周的情况,并承诺给予狗主人相应赔偿。这一表态在一定程度上缓解了舆论压力,但具体赔偿金额和执行细节并未完全公开,引发部分居民对透明度的质疑。赔偿方案的制定需要依据相关法律法规,同时兼顾人情与公平,确保受害者权益得到合理保障。目前,相关部门正在跟进此事,力求在法律框架内妥善解决争议。

4.2 公众对动物权益的关注提升

此次事件让公众再次聚焦于动物权益问题,尤其是宠物在特殊情况下是否应被尊重和保护。许多网友在社交媒体上发声,呼吁建立更完善的动物保护机制,避免类似悲剧再次发生。这种关注不仅限于宠物,也延伸至流浪动物的生存状况,推动更多人思考如何在保障人类安全的同时,减少对动物的伤害。动物权益逐渐成为社会讨论的重要议题,影响力持续扩大。

4.3 对城市管理与法律完善的建议

事件暴露出现有城市管理中的一些短板,尤其是在面对突发情况时缺乏明确的应对流程和标准。专家建议,政府应加快制定针对动物感染疫情后的管理细则,避免因政策模糊导致误判或不当处理。同时,法律层面需进一步完善,明确物业、居委会以及居民在动物管理中的责任边界,确保各方行为有法可依。只有通过制度优化和政策细化,才能真正实现城市治理的科学化与人性化。

本文系作者个人观点,不代表贝美号立场,转载请注明出处!