疫情防控十二条内容是什么国家卫健委(国家卫健委每天发布疫情)

国家卫健委疫情防控十二条政策解读

疫情防控十二条的核心内容概述

国家卫健委发布的疫情防控十二条政策,是针对传染病暴发、流行时的应对措施。这些政策涵盖了从疫情监测、信息通报到具体防控手段的多个方面。每一条都围绕着如何有效控制疫情传播、保障公众健康展开。核心目标在于建立一套科学、系统、高效的疫情防控机制。各条政策的具体含义与实施意义

第一条强调了对疫点和疫区进行卫生处理,并提出疫情控制方案。这是疫情初期最基础也是最关键的一步。第二条则明确了上级机构对下级单位的指导职责,确保防控工作有序开展。第三条提到隔离措施,是对高风险区域人员的必要管理手段。第四条涉及地方政府在疫情严重时采取的紧急措施,如限制聚集活动,有助于减少病毒扩散。 (疫情防控十二条内容是什么国家卫健委(国家卫健委每天发布疫情))

(疫情防控十二条内容是什么国家卫健委(国家卫健委每天发布疫情))十二条政策在疫情应对中的实际应用

在实际操作中,这十二条政策为各地政府和相关部门提供了明确的行动指南。例如,在疫情爆发初期,地方政府依据第四条迅速采取措施,暂停大型活动,降低感染风险。同时,医疗机构根据第十一、十二条严格执行防控标准,防止院内交叉感染。这些措施在不同阶段发挥了重要作用,成为疫情防控的重要支撑。国家卫健委每日疫情通报制度的演变

疫情通报制度从最初的信息公开逐步发展为更加精细化、科学化的管理模式。早期,国家卫健委每天发布疫情数据,让公众及时了解情况。随着疫情变化,通报方式也进行了调整,最终转向由疾控中心负责发布,以提高专业性和准确性。每日疫情通报的内容与发布渠道

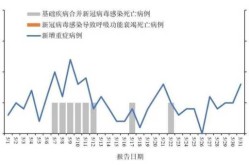

疫情通报内容包括新增病例数、死亡人数、治愈情况等关键指标。发布渠道涵盖官方网站、政务新媒体平台以及英文网站,确保信息覆盖广泛。这种多渠道发布方式提升了信息的可及性,也让国际社会能够及时获取中国疫情动态。从国家卫健委到疾控中心的通报主体转变

2022年底,国家卫健委宣布不再每日发布疫情信息,转由疾控中心承担。这一调整旨在提升数据的专业性和权威性,同时也反映了疫情防控进入新阶段后的管理优化。疾控中心在疫情监测、数据分析等方面更具优势,能提供更精准的信息支持。疫情防控十二条与公共卫生管理体系的关系

这十二条政策是公共卫生管理体系的重要组成部分。它们不仅规范了疾病预防控制体系的运行,还对医疗机构和实验室提出了更高的要求。通过这些措施,公共卫生系统的整体防控能力得到显著提升。对医疗机构和实验室管理的规范作用

第十一、十二条特别强调了医疗机构和实验室的管理标准。这些规定确保了医疗行为的安全性和规范性,避免因操作不当导致疫情扩大。同时,也为科研工作的顺利开展提供了制度保障。十二条政策在基层防疫中的执行情况

在基层,这十二条政策的落实情况直接影响到疫情防控效果。一些地区通过加强培训和监督,提高了基层工作人员的执行力。但也存在部分地区因资源不足或理解偏差,导致政策落实不到位的情况。疫情信息透明度对社会稳定的促进作用

信息公开是社会稳定的重要因素。疫情通报的透明度越高,公众越能理性看待疫情,减少恐慌情绪。同时,信息的及时发布也有助于政府赢得民众信任,形成良好的社会共识。公众对疫情数据的关注与反馈

疫情期间,公众对疫情数据的关注度极高。人们通过各种渠道获取信息,并对数据的真实性、准确性提出疑问。这种关注推动了政府进一步优化信息发布机制,提高数据的公信力。信息发布的科学性与权威性探讨

疫情信息的发布需要兼顾科学性和权威性。一方面,要确保数据的真实可靠;另一方面,也要用通俗易懂的方式传达给公众。只有这样,才能真正发挥信息的引导作用,减少误解和谣言传播。疫情防控政策的持续优化路径

疫情防控政策不是一成不变的,而是随着疫情形势和科学研究不断调整。未来,政策将更加注重精准防控、分类管理,同时强化科技支撑,提升防控效率。新型冠状病毒常态化防控下的信息发布策略

在新冠病毒常态化防控背景下,信息发布策略也需要相应调整。重点在于建立长期、稳定的信息发布机制,同时加强对重点人群和重点地区的数据监测,确保防控措施有的放矢。借鉴国际经验,完善国内疫情通报机制

全球范围内,许多国家在疫情通报方面积累了丰富经验。中国可以从中借鉴有益做法,结合自身国情,进一步优化疫情通报机制,提升信息发布的科学性与实效性。国家卫健委每日疫情通报制度的演变

疫情通报机制的建立与发展历程

疫情通报机制从无到有,经历了逐步完善的过程。最初,疫情信息主要由地方卫生部门逐级上报,缺乏统一标准和公开渠道。随着疫情防控需求的提升,国家卫健委开始探索建立更加系统、规范的信息发布体系,为后续每日通报制度奠定了基础。每日疫情通报的内容与发布渠道

每日疫情通报内容涵盖新增病例数、死亡人数、治愈情况等关键数据,同时包括疫情发展趋势、防控措施等信息。发布渠道也从最初的官方网站扩展到政务新媒体平台,甚至英文网站,确保信息覆盖更广,传播效率更高。从国家卫健委到疾控中心的通报主体转变

2022年底,国家卫健委宣布不再每日发布疫情信息,转由疾控中心承担。这一调整是基于对专业性、精准性的考量,疾控中心在数据分析和疫情监测方面更具优势,能够提供更科学、权威的信息支持,也标志着疫情防控进入新的阶段。疫情防控十二条与公共卫生管理体系的关系

政策对疾病预防控制体系的影响

疫情防控十二条为疾病预防控制体系提供了明确的行动指南。从疫情监测到应急响应,每一条都直接关系到疾控机构的职责和运作方式。这些政策强化了疾控体系在疫情应对中的核心地位,使其能够在关键时刻迅速反应,有效遏制疫情扩散。对医疗机构和实验室管理的规范作用

十二条中提到医疗机构必须严格执行管理制度,实验室需符合国家规定条件,这大大提升了医疗系统和科研单位的专业化水平。通过制度约束,确保了医疗行为的规范性和实验数据的准确性,为疫情防控提供了坚实的技术保障。十二条政策在基层防疫中的执行情况

在基层,疫情防控十二条的落地实施直接影响到社区、乡镇的防疫效果。虽然部分地方存在资源不足、人员培训不到位的问题,但整体来看,政策的推行推动了基层防疫能力的提升,增强了群众对防疫工作的信任感和配合度。疫情通报制度的社会影响与公众认知

疫情信息透明度对社会稳定的促进作用

疫情通报制度的建立,让公众能够第一时间获取准确的信息,减少了谣言传播的空间。当人们知道疫情的真实情况后,更容易配合防疫措施,避免恐慌情绪蔓延。这种透明度不仅增强了政府公信力,也让社会整体保持了更高的稳定性和秩序感。公众对疫情数据的关注与反馈

每天的疫情通报成为许多人关注的重点内容。无论是普通居民还是专家学者,都会通过官方渠道了解最新动态。公众的反馈也逐渐形成一种监督机制,促使相关部门不断优化信息发布方式,提升信息的及时性与准确性。信息发布的科学性与权威性探讨

国家卫健委作为权威发布机构,其数据来源和分析方法直接影响公众对疫情的认知。随着疫情形势的变化,如何在保证科学性的前提下,让信息更贴近大众理解,成为一个重要课题。公众对信息的信任程度,直接关系到防疫政策的执行效果。未来疫情防控与信息发布的发展方向

疫情防控政策的持续优化路径

疫情防控政策并非一成不变,而是随着疫情形势和科学认知不断调整。未来,政策制定将更加注重灵活性和精准性,结合大数据、人工智能等技术手段,实现动态监测与快速响应。同时,政策执行也将更加注重基层实际,确保措施落地见效。新型冠状病毒常态化防控下的信息发布策略

在新冠病毒进入常态化防控阶段后,信息发布方式需要更加贴近公众需求。未来的疫情通报可能不再以每日为单位,而是根据疫情变化进行分级发布,重点突出关键数据和防控建议。信息内容将更注重实用性,帮助公众做出科学判断和合理应对。借鉴国际经验,完善国内疫情通报机制

全球多个国家和地区在疫情防控中积累了丰富经验,如实时数据共享、多语言发布、公众参与机制等。未来,我国可以借鉴这些做法,进一步提升疫情通报的国际化水平和公众参与度。通过引入更多元化的发布渠道和互动形式,增强信息传播的广度和深度。

本文系作者个人观点,不代表贝美号立场,转载请注明出处!