我国传染病的流行现状与趋势(我国传染病的流行现状)

1. 我国传染病的流行现状分析

1.1 新发传染病的定义与全球及我国流行态势

新发传染病是指近30年来新被发现或重新认识的传染病,这类疾病在全球范围内呈现出不断增长的趋势。过去30年中,全球共发现40多种新发传染病,而中国也记录了20多种。这些疾病的出现往往伴随着人类活动范围的扩大、生态系统的改变以及国际交流的频繁。

在中国,新发传染病的流行态势不容忽视。一些原本已被控制的传染病再次抬头,新的病种不断进入国内,同时一些已存在的传染病尚未被完全认知。这种复杂局面对公共卫生体系提出了更高要求。

面对新发传染病的威胁,社会各界需要更加关注其传播路径和潜在风险,为未来的防控工作打下坚实基础。

(我国传染病的流行现状与趋势(我国传染病的流行现状))

(我国传染病的流行现状与趋势(我国传染病的流行现状))

1.2 新发传染病的主要特点:人兽共患病、病原体类型与传播特性

新发传染病中,人兽共患病占据主导地位,占比达到60.3%。这意味着许多传染病来源于动物,通过接触、食物链或环境传播给人类。

这类传染病的病原体以细菌和病毒为主,具有较强的适应性和变异能力。例如,新冠病毒、登革热病毒等都属于这一类别。

由于传播速度快、范围广,新发传染病往往在短时间内形成大规模流行,给防控带来极大挑战。此外,其不确定性也增加了预测和应对的难度。

理解这些特点有助于制定更精准的防控策略,提升公共卫生响应效率。

1.3 我国当前传染病的整体趋势:发病率与死亡率双降,大规模流行减少

近年来,我国传染病的总体发病率和死亡率均呈现下降趋势。这得益于公共卫生体系的不断完善和医疗条件的持续改善。

多数传染病的致死强度有所减弱,意味着感染后发展为重症或死亡的风险降低。这种变化与疫苗接种、卫生习惯改善以及医疗技术进步密切相关。

不同传播途径的疾病构成也在发生变化,比如通过空气传播的传染病比例有所下降,而通过血液或性传播的疾病则相对稳定。

大规模流行事件明显减少,说明我国在传染病防控方面取得了显著成效,但仍需警惕潜在风险。

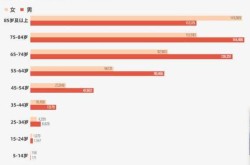

1.4 儿童和青少年传染病的流行病学变化与全球比较

从1990年到2021年,我国儿童和青少年群体的传染病疾病负担整体呈下降趋势。这一变化得益于疫苗接种普及、卫生条件改善以及健康教育的加强。

2021年,我国传染病患病率低于全球平均水平,但仍然高于西欧和北美地区。这反映出我国在某些传染病防控方面仍有提升空间。

传染病死亡率明显下降,与西欧、北美的差距逐年缩小。这表明我国在提高医疗水平和优化公共卫生政策方面取得了积极进展。

对比全球数据,我国需要进一步加强儿童和青少年群体的健康管理,尤其是在偏远地区和弱势群体中,确保公平享有基本医疗服务。

2. 我国传染病的防控措施与成效

2.1 预防接种在传染病防控中的关键作用

预防接种是控制传染病最直接、最有效的手段之一。通过疫苗接种,能够显著降低传染病的发病率和传播速度。

我国自上世纪五十年代起就建立了系统的免疫规划体系,覆盖了包括脊髓灰质炎、麻疹、乙肝等在内的多种重大传染病。

近年来,随着疫苗研发技术的进步和接种服务网络的完善,疫苗覆盖率持续提升,尤其在儿童群体中效果尤为明显。

预防接种不仅保护了个体健康,还形成了群体免疫屏障,有效减少了传染病的暴发风险。

2.2 环境卫生与公共卫生体系对传染病控制的影响

环境卫生条件的改善是传染病防控的重要基础。干净的饮用水、合理的垃圾处理和良好的居住环境大大降低了病原体的传播机会。

我国近年来大力推进城乡环境卫生整治,特别是在农村地区,卫生基础设施建设取得了显著进展。

公共卫生体系的健全也为传染病防控提供了有力支撑。从基层医疗机构到国家级疾控中心,形成了多层次的监测与应对机制。

在疫情防控过程中,公共卫生体系的快速响应能力得到了充分展现,为保障人民健康发挥了关键作用。

2.3 法定传染病疫情监测与报告机制的作用

法定传染病疫情监测系统是我国传染病防控的重要工具。通过实时数据采集和分析,能够及时发现异常情况并采取应对措施。

目前,我国已建立起覆盖全国的传染病网络直报系统,实现了信息的快速传递和共享。

每月发布的法定传染病疫情报告,为政府决策和公众健康意识提升提供了重要依据。

例如,2025年4月全国共报告法定传染病866477例,死亡2139人,这些数据帮助相关部门精准掌握疫情动态,优化防控策略。

2.4 不同传染病的防控策略与实施效果

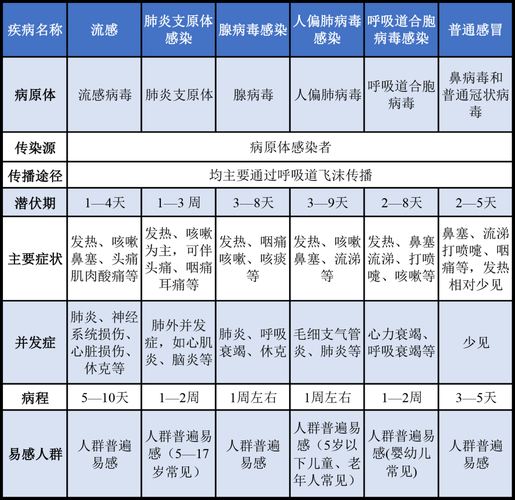

针对不同类型的传染病,我国采取了差异化的防控策略。例如,对于流感,重点在于疫苗接种和早期筛查;对于肺结核,则强调早发现、早治疗。

对于病毒性肝炎,国家推行了大规模的筛查和抗病毒治疗,有效降低了感染率和传播风险。

在梅毒等性传播疾病防控方面,加强宣传教育、推广检测和规范治疗成为主要手段。

各类传染病的防控措施不断优化,取得了显著成效,为构建健康中国奠定了坚实基础。

3. 我国传染病的未来趋势与预测分析

3.1 急性呼吸道传染病的持续下降趋势与流感季节性变化

近年来,急性呼吸道传染病的发病率呈现明显下降趋势,这得益于公共卫生体系的不断完善和居民健康意识的提升。

流感作为急性呼吸道传染病的主要病原体,仍处于季节性流行期,但整体强度相比以往有所减弱。

气候变化、人口流动和疫苗接种覆盖率等因素共同影响着流感的传播模式,使得其流行周期更加复杂。

未来,随着疫苗研发技术的进步和监测系统的完善,流感等呼吸道传染病的防控将更加精准和高效。

3.2 新发传染病的潜在风险与防控挑战

新发传染病不断出现,成为我国传染病防控的重要挑战。这些疾病往往具有突发性强、传播速度快的特点。

人兽共患病占新发传染病的六成以上,说明动物源性病原体对人类健康的威胁不容忽视。

病毒和细菌是新发传染病的主要病原体,它们的变异能力使得防控工作面临更高难度。

面对新发传染病的不确定性,需要加强跨部门协作和全球信息共享,以提升预警和应对能力。

3.3 全球化背景下传染病输入风险与应对策略

全球化加速了人员和货物的流动,也增加了传染病输入的风险。外来病原体可能通过国际旅行或贸易进入国内。

例如,近年来部分境外疫情通过口岸输入,对国内防疫体系构成压力。

应对这一挑战,需强化边境检疫、加强入境人员健康管理,并提升医疗机构的应急响应能力。

同时,推动国际合作与信息互通,有助于构建更全面的传染病防控网络。

3.4 未来传染病防控政策建议与技术发展趋势

未来传染病防控政策应更加注重预防为主,推动全民健康教育和行为干预。

技术发展为传染病防控提供了新手段,如人工智能辅助诊断、大数据分析和基因测序技术的应用。

加强基层医疗能力建设,提升基层医生对传染病的识别和处理能力,是实现早发现、早控制的关键。

通过政策引导和技术创新,我国有望构建更加科学、高效的传染病防控体系,保障人民健康安全。

本文系作者个人观点,不代表贝美号立场,转载请注明出处!