上海一殡仪馆拒提供服务 3人被问责(上海殡葬一条龙)

- 上海一殡仪馆拒提供服务事件引发社会关注

1.1 2022年4月14日,上海嘉定区一家殡仪馆以疫情防控为由,拒绝为逝者家属提供基本的殡仪服务。这一行为在当时疫情形势严峻的背景下,引发了广泛争议。事件迅速登上热搜,成为公众关注的焦点。许多网友表示难以理解,认为在特殊时期更应保障基本公共服务,而非以此为借口推卸责任。

1.2 据了解,该殡仪馆方面声称,由于疫情防控要求,无法接待外省市人员或未完成相关手续的家属。然而,这一理由并未得到外界普遍认可。不少家属表示,他们已经按照规定准备了相关证明材料,但依然被拒绝进入。这种“一刀切”的做法,让原本就处于悲伤中的家庭雪上加霜。

1.3 事件发生后,部分家属情绪激动,甚至出现哭泣、崩溃等表现。他们不仅承受着失去亲人的痛苦,还因无法正常办理丧事而感到无助和愤怒。这场突如其来的变故,让他们的心理创伤进一步加深,也让社会对殡葬服务的公平性与人性化提出了更高期待。

- 涉事人员被问责,引发舆论热议

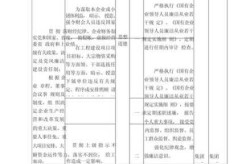

2.1 事件曝光后,相关部门迅速介入调查,最终对涉事人员作出处理。嘉定区殡仪馆党支部书记、主任陆建良被诫勉处理,副主任陶杰和姜益青则被党纪立案,接受进一步调查。这一决定在一定程度上回应了公众的关切,但也引发了更多讨论。许多人认为,这样的处理力度是否足够?是否能真正起到警示作用?

2.2 舆论场上,公众对处理结果的看法呈现两极分化。一部分人表示支持,认为必须对不负责任的行为进行追责;另一部分人则认为处罚过轻,未能体现对家属权益的尊重。社交媒体上,相关话题持续发酵,许多网友呼吁更透明的调查过程和更严厉的惩处措施,以防止类似事件再次发生。

2.3 面对舆论压力,政府部门及时回应,强调将加强对殡葬服务机构的监管,并承诺完善服务流程,保障群众基本权益。官方表态虽有安抚效果,但公众仍希望看到更具体的行动方案。这场风波不仅暴露了基层管理中的问题,也反映出社会对公共服务质量的高度关注。

- 上海殡葬“一条龙”服务流程解析

3.1 殡葬服务是人生最后的仪式,也是家庭情感的重要寄托。在上海,传统殡葬服务通常包括遗体接运、守灵、告别仪式、火化、骨灰安放等多个环节。这些流程看似简单,但每一步都涉及专业操作和细致安排,对家属来说既是一次沉重的心理考验,也是一项复杂的事务处理。

3.2 随着社会需求的变化,越来越多的家庭选择“一条龙”服务。这种服务模式将整个殡葬流程整合在一起,从遗体接运到后续安葬,由专业机构统一安排,省去了家属四处奔波的麻烦。不仅节省时间,还能减少因信息不对称带来的焦虑感,让家属更专注于缅怀逝者。

3.3 上海作为一线城市,殡葬服务市场相对成熟,但也面临资源分配不均、服务标准不一等问题。部分机构在疫情期间以防疫为由推诿责任,暴露出服务流程中的漏洞。如何提升服务质量、增强透明度,成为当前亟需解决的问题。同时,公众对“一条龙”服务的期待也在不断提升,希望得到更人性化、更高效的保障。

- 疫情防控与公共服务之间的矛盾

4.1 疫情期间,殡葬服务被赋予了新的责任和挑战。在特殊时期,防疫措施成为许多公共服务的首要任务,但这种“以防疫为名”的操作,往往容易引发公众对服务质量的质疑。殡葬服务作为民生刚需,其重要性不容忽视,尤其是在亲人离世后,家属更需要及时、妥善的安排。

4.2 一些机构在疫情期间借防疫之名推诿责任,将本应承担的服务义务转嫁给群众。比如上海嘉定区殡仪馆事件中,以疫情防控为由拒绝提供服务,直接导致家属陷入无助和痛苦之中。这种行为不仅违背了公共服务的基本原则,也加剧了社会的不信任感。

4.3 在疫情防控常态化背景下,如何平衡防疫要求与民生需求成为关键。一方面,必须严格执行防疫规定,防止疫情扩散;另一方面,也要确保基本公共服务不中断,尤其是涉及生命尊严和家庭情感的殡葬服务。只有通过科学管理、合理调配资源,才能实现两者的和谐共存。

- 对殡葬服务管理的反思与建议

5.1 殡葬服务机构的监管机制亟需强化。当前,部分机构在面对突发情况时缺乏明确的应对流程和责任划分,导致服务出现断层。比如上海嘉定区殡仪馆事件中,工作人员在执行防疫政策时未能妥善处理家属的实际需求,反映出监管体系存在漏洞。应建立更严格的监督制度,确保每个环节都有明确责任人,避免类似事件再次发生。

5.2 提升服务质量与透明度是当务之急。殡葬服务涉及家庭情感和生命尊严,任何疏忽都可能带来难以弥补的伤害。相关部门应推动服务标准化建设,公开服务流程和收费标准,让群众清楚了解每一步操作。同时,加强从业人员培训,提升服务意识和专业能力,让家属在困难时刻感受到应有的尊重与支持。

5.3 建立更完善的殡葬服务体系,保障群众权益。面对疫情等突发事件,现有的殡葬服务模式需要更加灵活和高效。可以借鉴“一条龙”服务的优势,整合资源,提高响应速度。此外,应设立专门的投诉和反馈渠道,让群众在遇到问题时能及时发声,推动服务不断优化。只有这样,才能真正实现“以人为本”的殡葬服务理念。

本文系作者个人观点,不代表贝美号立场,转载请注明出处!