专家:二次感染新冠风险逐渐增加(新冠二次感染概率)

1. 专家指出:新冠二次感染风险逐渐增加

1.1 新冠二次感染概率的现状分析

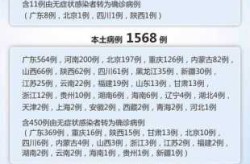

- 当前数据显示,新冠二次感染的概率正在逐步上升。尤其是在病毒不断变异的背景下,人们的免疫系统面对新的病毒株时,保护力有所下降。

- 研究表明,部分患者在初次感染后,由于病毒变异或抗体水平下降,存在再次被感染的可能性。这种现象在免疫力较弱的人群中更为明显。

- 专家指出,虽然大多数人在首次感染后会获得一定时间的免疫力,但随着时间推移,这种保护力会逐渐减弱,导致二次感染的风险增加。

1.2 专家对二次感染风险的最新研判

- 中国医学科学院北京协和医学院黄波教授表示,一般情况下不会出现二次感染,这主要取决于机体的免疫系统和病毒变异情况。

- 如果病毒发生变异,二次感染的可能性确实存在,但整体概率仍然较低。专家强调,目前尚未发现大规模的二次感染病例。

- 随着天气变化和呼吸道疾病多发,专家提醒公众要提高警惕,尤其是对于免疫力较低的人群,应更加关注自身健康状况。

1.3 不同人群的二次感染风险差异

- 老年人和免疫力低下人群是二次感染的高风险群体。他们的免疫系统恢复能力较差,一旦感染,再次感染的可能性更高。

- 重症或危重症患者在初次感染后,二次感染的风险显著增加。研究显示,这类患者中有超过一半的人发生了二次感染。

- 对于距离上次感染已超过半年的人群,尤其是老年人,专家建议加强防护措施,避免因免疫力下降而面临更高的感染风险。

2. 病毒变异与二次感染的关系

2.1 病毒变异如何影响免疫系统防御能力

- 新冠病毒不断发生变异,使得原有的抗体和免疫记忆难以完全识别新的病毒株。这种变化直接影响了人体的防御机制。

- 当病毒发生关键位点的突变时,原本针对旧毒株的免疫反应可能失效,导致病毒更容易突破免疫防线。

- 变异后的病毒在传播力和感染性上有所增强,进一步增加了二次感染的可能性。

2.2 变异株的免疫逃逸机制

- 变异株通过改变刺突蛋白结构,降低抗体的中和能力,从而实现“免疫逃逸”。这种机制让病毒更难被身体识别和清除。

- 不同变异株之间的免疫逃逸能力存在差异,例如奥密克戎变异株比德尔塔变异株具有更强的逃逸能力。

- 专家指出,随着病毒持续变异,其免疫逃逸能力不断提升,这直接推高了二次感染的风险。

2.3 不同变异株之间的二次感染率比较

- 美国的一项研究显示,二次感染的发生率为0.7%,平均时间为95至137天,表明不同变异株之间存在感染概率的差异。

- 英国官方数据显示,二次感染率约为5.6%,这一数据高于美国,反映出变异株对人群的潜在威胁。

- 韩国的研究表明,在奥密克戎变异株流行期间,二次感染率明显上升,但随着群体免疫水平提高,同种变异株的二次感染率有所下降。

3. 免疫力在防止二次感染中的作用

3.1 记忆性T细胞和B细胞的作用机制

- 人体免疫系统在初次感染新冠病毒后,会激活T细胞和B细胞来对抗病毒。这些细胞在清除病毒后并不会完全消失。

- T细胞和B细胞中的一部分会转变为“记忆性”细胞,它们能在体内长期存活,为未来可能的病毒感染提供快速反应能力。

- 这些记忆细胞能够识别病毒的特定部分,一旦再次遇到相似病毒,就能迅速启动免疫应答,减少感染风险。

3.2 抗体水平与保护力的关联

- 感染新冠后,身体会产生抗体,这些抗体能识别并中和病毒,降低感染的可能性。

- 抗体水平在感染后的数月内保持较高状态,通常在4到6个月内提供较强的保护力。

- 随着时间推移,抗体水平逐渐下降,保护力减弱,这使得二次感染的风险随之上升。

3.3 免疫力随时间变化的趋势

- 研究表明,免疫系统的反应并非一成不变,随着时间推移,记忆细胞的活性和数量可能会有所变化。

- 一些人可能在感染后数月甚至数年后仍保持较高的免疫力,而另一些人则可能因个体差异导致免疫力下降较快。

- 专家指出,免疫力的强弱不仅取决于感染时间,还与个人健康状况、生活习惯以及是否接种疫苗等因素密切相关。

4. 二次感染风险与个体健康状况

4.1 老年人和免疫力低下人群的高风险

- 老年人由于免疫系统功能逐渐衰退,身体对病毒的反应能力减弱,因此更容易出现二次感染。

- 免疫力较低的人群,如慢性病患者、癌症患者或正在接受免疫抑制治疗的人,其身体无法有效应对再次感染。

- 这类人群在感染新冠后,抗体水平可能不如年轻人稳定,导致保护力下降更快,二次感染概率显著增加。

4.2 重症或危重症患者二次感染的概率

- 研究发现,曾经感染过新冠并发展为重症或危重症的患者,二次感染的风险比轻症患者更高。

- 重症患者在接受侵入性治疗,如机械通气时,身体处于高度应激状态,免疫系统受损更严重,恢复较慢。

- 这类患者在康复后,免疫系统需要更长时间重建,因此在短期内二次感染的可能性较大。

4.3 长期接触病毒的人群感染风险

- 医务工作者、社区服务人员等长期接触病毒的人群,因频繁暴露于潜在感染源,二次感染风险较高。

- 这些人虽然可能已有一定免疫力,但由于持续接触病毒,病毒变异可能导致免疫逃逸,增加再感染机会。

- 此外,他们可能因工作强度大、休息不足,影响自身免疫系统的恢复和维持,进一步提升二次感染可能性。

5. 国内外关于二次感染的研究数据

5.1 美国和英国的二次感染率对比

- 美国一项对9119名新冠感染者进行的长期随访研究显示,二次感染的发生率为0.7%,平均时间为95至137天。

- 英国官方数据显示,二次感染率相对较高,达到5.6%。这一数据反映出不同国家在疫情管理、病毒变异和人群免疫水平上的差异。

- 两国数据的对比表明,二次感染的发生概率与当地流行病毒株的特性、疫苗接种率以及民众防护意识密切相关。

5.2 韩国奥密克戎变异株下的二次感染情况

- 韩国在2022年初奥密克戎变异株流行期间,二次感染率明显上升,相较于德尔塔变异株时期有所增加。

- 这一现象主要归因于奥密克戎的高传染性和免疫逃逸能力,使得原本具有免疫力的人群也面临再次感染的风险。

- 随着人群免疫水平的提升,同种变异株导致的二次感染率逐步下降,显示出群体免疫对控制疫情的重要作用。

5.3 中国专家对二次感染的评估

- 中国医学科学院北京协和医学院黄波教授指出,一般情况下不会出现二次感染,这主要取决于机体免疫系统和病毒变异部位。

- 若病毒发生显著变异,二次感染可能发生,但概率非常低。专家强调,当前新冠病毒的变异趋势仍在可控范围内。

- 疾控专家表示,二次感染的发生概率与人体免疫水平和病毒株变异密切相关,抗体水平越高、病毒变异越小,二次感染风险越低。

6. 如何降低新冠二次感染的风险

6.1 加强个人防护措施

- 日常生活中保持良好的卫生习惯,比如勤洗手、戴口罩,尤其是在人群密集或通风不良的场所。

- 避免与有发热、咳嗽等症状的人密切接触,减少不必要的聚集活动。

- 定期对居住环境进行清洁和消毒,尤其是门把手、电梯按钮等高频接触区域。

6.2 提高疫苗接种覆盖率

- 按照国家防疫政策,及时完成新冠疫苗的基础接种和加强针接种,增强身体对病毒的防御能力。

- 对于老年人和慢性病患者,建议优先接种加强针,以提升抗体水平和免疫记忆。

- 关注疫苗更新动态,根据专家建议选择适合自己的疫苗类型,提高保护效果。

6.3 增强自身免疫力的方法

- 保持规律作息,保证每天7到8小时的高质量睡眠,有助于维持免疫系统的正常运作。

- 均衡饮食,多摄入富含维生素C、维生素D、锌等营养素的食物,如新鲜水果、蔬菜和坚果。

- 适度运动,每周进行3到5次中等强度锻炼,如快走、游泳或瑜伽,提升整体体质和抵抗力。

6.4 关注病毒变异动态,及时调整防控策略

- 通过权威渠道了解最新的病毒变异情况,关注疾控部门发布的疫情通报和健康提示。

- 根据病毒传播趋势,适时调整个人防护措施,如在高发期减少外出、避免前往高风险地区。

- 积极配合社区和医疗机构的防疫安排,参与核酸检测、疫苗接种等常态化防控工作。

7. 专家建议:关注疫情动态,科学应对二次感染

7.1 对公众的健康提示

- 疫情形势变化快,公众需要保持高度警惕,尤其在秋冬季节呼吸道疾病高发时,更要关注自身健康状况。

- 每个人都应了解新冠二次感染的基本知识,知道哪些人群风险更高,从而采取更有针对性的防护措施。

- 健康监测不能松懈,一旦出现发热、咳嗽、乏力等症状,应及时就医并做好隔离,避免交叉感染。

7.2 医疗机构的应对措施

- 医疗机构要持续加强新冠病例的监测和分析,及时掌握病毒变异趋势和二次感染情况。

- 提高对高风险人群的筛查频率,尤其是老年人、免疫力低下者等群体,确保早发现、早干预。

- 强化院感防控,规范诊疗流程,减少因医疗行为导致的二次感染风险。

7.3 政策层面的防控建议

- 政府部门应继续推进疫苗接种工作,特别是针对重点人群开展精准接种服务,提升全民免疫屏障。

- 加强对病毒变异的追踪和研究,为公众提供科学、准确的信息,帮助大家理性应对疫情变化。

- 推动公共卫生体系建设,提升基层医疗机构的应急能力,确保在疫情反复时能迅速响应、有效防控。

(专家:二次感染新冠风险逐渐增加(新冠二次感染概率))

本文系作者个人观点,不代表贝美号立场,转载请注明出处!