武汉疫情疑与美国进口龙虾相关(南美虾是国产还是进口)

1. 武汉疫情与美国进口龙虾的关联性分析

1.1 疫情爆发前的冷链运输背景

- 2019年,全球冷链运输体系日益发达,食品供应链跨越国界成为常态。

- 中国作为全球最大的食品进口国之一,大量依赖冷链运输保障生鲜食品供应。

- 冷链运输过程中,温度控制和包装材料的安全性成为关键环节。

- 在此背景下,一批来自美国的冰鲜龙虾通过冷链进入中国市场,成为关注焦点。

1.2 美国“电子烟肺炎”与武汉疫情的时间线对比

- 2019年7月,美国暴发“电子烟肺炎”,引发广泛关注。

- 9月,美国缅因州报告首例“电子烟肺炎”病例,随后疫情在部分地区扩散。

- 11月,一批美国龙虾经冷链运输抵达中国武汉,时间点与疫情爆发高度重合。

- 12月,武汉出现新冠肺炎病例,而美国“电子烟肺炎”却突然消失,引发多方猜测。

1.3 龙虾运输路径与感染病例的潜在联系

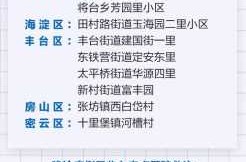

- 有商户称,2019年11月从美国运来的龙虾被销售至武汉华南海鲜市场。

- 部分龙虾包装袋被多个商家使用后,相关人员陆续出现感染症状。

- 接触龙虾或其包装的人员中,有13家商店员工被确认为早期感染者。

- 这一现象表明,龙虾运输路径可能成为病毒传播的潜在途径。

1.4 专家对冷链传播病毒的可能性探讨

- 2020年12月,北京疾控中心等机构研究指出,北京新发地疫情可能与冷链进口食品有关。

- 《科学》杂志在2021年提出,新冠病毒可能通过冷链传播,这一观点得到多国学者支持。

- 澳大利亚研究证实,低温环境下病毒存活时间更长,增加了冷链传播风险。

- 专家呼吁加强冷链食品监管,防止类似事件再次发生。

2. 南美虾的来源调查:国产还是进口?

2.1 南美虾在中国市场中的主要供应渠道

- 南美虾,尤其是厄瓜多尔、秘鲁和巴西等地的对虾,在中国市场占据重要份额。

- 进口南美虾通过海运或空运进入中国,多数经由上海、广州等港口城市进入国内市场。

- 国内养殖虾主要集中在广东、海南、江苏等地,但产量难以满足全国需求。

- 市场上常见的南美虾品牌多为进口产品,消费者在购买时往往难以分辨具体来源。

2.2 国内养殖虾与进口南美虾的市场占比分析

- 中国本土养殖虾以罗氏沼虾、凡纳滨对虾为主,但规模有限,价格相对较高。

- 进口南美虾因价格实惠、体型较大、口感鲜美,深受消费者喜爱。

- 据统计,国内市场上约70%的对虾来自进口,其中南美虾占比较大。

- 随着消费升级,进口南美虾的市场份额还在持续扩大。

2.3 进口南美虾的物流路径及检疫情况

- 进口南美虾通常从产地直接冷冻后装船,经过数周运输抵达中国港口。

- 货物到达后需经过海关检验检疫,包括病毒检测、包装检查等环节。

- 但部分批次因检测不严或信息不透明,存在潜在风险。

- 有消费者反映,部分进口南美虾标签模糊,难以确认具体生产地和运输时间。

2.4 消费者对南美虾来源的认知与关注点

- 很多消费者并不清楚南美虾是否为国产或进口,仅凭包装上的“进口”字样判断。

- 关注点主要集中在食品安全、价格合理性以及是否符合个人饮食习惯。

- 近年来,随着冷链传播病毒的讨论增多,消费者对进口食品的来源更加敏感。

- 一些人开始主动查询产品溯源信息,希望获得更透明的消费体验。

3. 冷链食品与病毒传播的科学探讨

3.1 新冠病毒在低温环境下的存活能力研究

- 研究表明,新冠病毒在低温环境下能够存活更长时间,尤其是在冷链运输过程中。

- 2020年10月,澳大利亚的研究团队发现,病毒在零下20摄氏度的环境中仍能保持活性。

- 这一发现引发了对冷链食品可能成为病毒传播媒介的关注。

- 冷冻条件不仅延长了病毒的存活时间,还可能让病毒在包装表面持续存在较久。

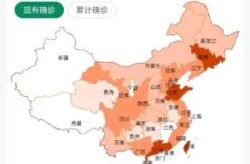

3.2 全球多起疫情与冷链食品的关联性案例

- 2020年6月,北京新发地市场发生疫情,初步调查认为病毒可能来自冷链进口食品。

- 武汉疫情爆发前,有记录显示一批美国龙虾通过冷链运输进入武汉,随后出现感染病例。

- 美国缅因州曾暴发“电子烟肺炎”,而同一时期龙虾运抵中国,之后疫情在武汉出现。

- 类似事件在全球多个国家陆续被发现,显示出冷链食品在病毒传播中的潜在风险。

3.3 中国与国际社会对冷链食品监管的应对措施

- 中国加强了对进口冷链食品的检测力度,要求所有进口产品进行核酸检测。

- 海关部门对冷链食品实施严格的检疫流程,包括包装消毒和人员健康监测。

- 国际上,许多国家也开始重视冷链食品的安全管理,防止病毒通过物流渠道传播。

- 各国政府纷纷出台政策,提升冷链环节的透明度和可追溯性,以降低疫情风险。

3.4 对未来食品安全与疫情防控的启示

- 冷链食品的安全问题将成为未来食品安全管理的重要议题。

- 消费者需要更加关注食品来源,选择正规渠道购买冷链产品。

- 企业应加强冷链运输过程中的卫生管理,确保食品在运输过程中不被污染。

- 政府和科研机构需持续投入资源,研究病毒在冷链环境中的传播机制,为防控提供科学依据。

本文系作者个人观点,不代表贝美号立场,转载请注明出处!