31省份新增175例本土确诊(31省份新增确诊80例)

1. 全国31省份新增本土确诊病例概况

1.1 3月7日全国新增确诊数据及分布情况

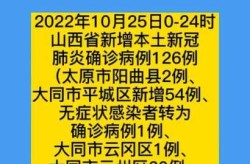

3月7日,全国31个省份和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例325例。其中,境外输入病例150例,本土病例175例。这组数字反映出疫情在局部地区的持续扩散态势。从分布来看,吉林、广东、山东成为疫情高发区域,分别有46例、45例、31例新增本土病例。其他如江苏、甘肃、云南等地也出现不同程度的病例增长。

1.2 3月5日与3月7日新增确诊对比分析

3月5日,全国新增确诊病例为329例,其中本土病例175例。从数据看,两天的本土病例数量保持稳定,但具体到各省份的分布有所变化。例如,山东在3月5日新增88例,而3月7日则下降至31例。这说明部分地区的疫情正在得到一定控制,但也有一些地区新增病例明显上升,尤其是吉林和广东。

1.3 历史数据回顾:2025年5月、6月新增病例趋势

2025年5月1日至5月31日,全国新增确诊病例达440662例,其中重症病例606例、死亡病例7例。进入6月后,新增病例略有下降,但仍达到333229例,重症病例384例、死亡病例8例。这一趋势表明,疫情在特定时间段内存在波动,但整体防控措施仍需持续加强。

2. 各省份新增本土确诊病例分布情况

2.1 吉林省新增46例,成为疫情重灾区

吉林省在3月7日新增本土确诊病例46例,成为当天疫情最严重的省份。这组数据反映出当地疫情防控形势较为严峻,尤其是长春、吉林等地出现多点散发的情况。从历史数据看,吉林省在3月5日已有25例新增病例,短短两天内病例数迅速上升,说明病毒传播速度加快,防控压力持续加大。

2.2 广东省新增45例,疫情持续扩散

广东省在3月7日新增本土确诊病例45例,显示出疫情仍在持续扩散。作为经济大省和人口流动频繁的地区,广东的疫情动态备受关注。从具体分布来看,广州、深圳等城市是主要受影响区域。随着人员往来频繁,病毒输入风险依然存在,需进一步加强社区排查和重点场所管理。

2.3 山东省新增31例,多地出现聚集性疫情

山东省在3月7日新增本土确诊病例31例,虽然较3月5日的88例有所下降,但仍然表明疫情在部分地区尚未完全控制。特别是青岛、烟台等地出现聚集性疫情,给当地防疫工作带来挑战。山东作为农业大省,农村地区的防控措施仍需强化,避免疫情向更多区域蔓延。

2.4 河北省新增4例,石家庄和邢台为重点区域

河北省在3月7日新增本土确诊病例4例,其中石家庄市2例、邢台市2例。尽管整体病例数量不多,但这两个城市仍是当前疫情防控的重点区域。河北地处华北核心地带,交通网络发达,一旦出现疫情,极易通过人流、物流扩散至周边省市,因此需要保持高度警惕,落实精准防控措施。

3. 新增确诊病例的地理分布特征

3.1 北方地区与南方地区的疫情差异

北方地区在3月7日新增确诊病例中占据较大比重,尤其是吉林、山东、河北等地,成为疫情高发区域。这些省份多为人口密集、交通便利的地区,病毒传播速度较快。相比之下,南方地区如广东、浙江、江苏等地同样面临严峻挑战,但病例数相对分散,防控压力更多集中在重点城市和流动人口聚集区。

3.2 东部沿海与内陆省份的病例分布对比

东部沿海省份如广东、山东、江苏等,由于经济活跃、人员往来频繁,成为疫情输入和扩散的重要通道。这些地区不仅本土病例数量较多,还存在境外输入引发的局部传播风险。而内陆省份如甘肃、云南、陕西等地,虽然病例总数较少,但因医疗资源相对有限,一旦出现疫情,可能对当地公共卫生系统造成更大冲击。

3.3 疫情热点区域的形成原因分析

疫情热点区域的形成往往与人口密度、交通流量、经济活动等因素密切相关。例如,吉林省因高校集中、学生流动频繁,导致疫情迅速蔓延;广东省作为外来务工人员聚集地,人流复杂,增加了病毒传播的可能性。此外,部分区域因防控措施不到位或存在监管漏洞,也成为疫情反复的诱因。各地需结合自身特点,制定精准防控策略,防止疫情进一步扩散。

4. 本土确诊病例的传播路径与防控挑战

4.1 本地感染源的追溯与管理难点

在3月7日新增的175例本土确诊病例中,许多病例的感染源仍处于追踪阶段。由于病毒潜伏期长、传播途径复杂,部分感染者无法明确接触史,增加了溯源难度。尤其是在人员流动频繁的城市,病毒可能通过日常生活中的接触或公共空间传播,给防疫工作带来极大挑战。如何快速锁定传染链、精准隔离密切接触者,成为当前疫情防控的关键。

4.2 跨省流动对疫情传播的影响

从数据来看,多个省份的新增病例与跨省流动密切相关。例如,广东、山东等地因务工人员返乡、学生返校等行为,导致疫情出现反复。此外,部分病例在不同省份之间往返,进一步扩大了传播范围。这种跨区域流动不仅考验各地的防控能力,也反映出全国范围内联防联控机制的重要性。如何在保障经济运行的同时,有效控制人员流动带来的风险,是当前亟需解决的问题。

4.3 防控措施的有效性与改进空间

目前各地采取的防控措施包括核酸检测、健康码管理、重点区域封控等,这些手段在一定程度上遏制了疫情扩散。然而,在实际执行过程中,部分地区的防控措施存在落实不到位、信息沟通不畅等问题。例如,个别地区因检测频率不足,导致潜在感染者未被及时发现;部分地区因资源调配不合理,影响了防疫效率。未来需要在政策执行层面加强监督,同时结合科技手段提升防控精准度,确保各项措施真正落地见效。

5. 国家卫健委通报的最新疫情动态

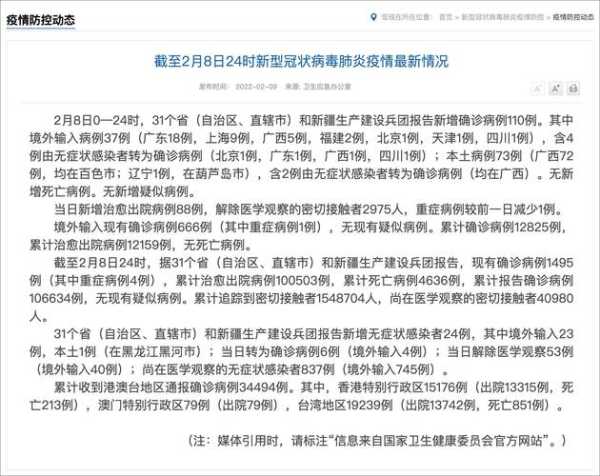

5.1 3月7日疫情通报的核心信息

国家卫健委在3月7日发布的疫情通报中指出,全国新增确诊病例325例,其中境外输入150例,本土病例175例。这组数据反映出当前国内疫情仍处于较高活跃期,尤其是多个省份出现集中性新增病例,表明病毒传播仍在持续。通报中特别强调,各地需加强重点区域防控,严格落实核酸检测和隔离措施,防止疫情进一步扩散。

5.2 新增无症状感染者与疑似病例情况

除了确诊病例外,3月7日还新增了5例疑似病例,均为境外输入。与此同时,无症状感染者数量也保持在较高水平,说明病毒在人群中存在隐匿传播的风险。这些无症状感染者虽然未表现出明显症状,但依然具备传染性,因此需要通过严格的筛查和追踪手段加以管理。对于公众而言,继续保持警惕、配合防疫政策是降低风险的重要方式。

5.3 死亡病例与重症病例的统计分析

在3月7日的通报中,未出现新增死亡病例,这也意味着当前医疗系统对重症患者的救治能力有所提升。不过,从历史数据来看,部分省份如吉林、山东等地仍然存在一定数量的重症病例。这些重症患者往往集中在老年人群或基础疾病较多的人群中,因此在后续防控工作中,应重点关注高风险人群的健康管理和疫苗接种推进,以减少重症和死亡的发生率。

6. 疫情数据背后的公共卫生管理思考

6.1 各地疫情应对机制的比较分析

不同省份在面对新增本土确诊病例时,采取了差异化的应对策略。例如,吉林、山东等疫情较重的地区迅速启动了大规模核酸检测和区域封控措施,力求在最短时间内切断传播链。而一些病例较少的省份则更注重精准防控,通过大数据追踪和重点人群筛查来降低风险。这种因地制宜的防疫模式,反映出各地在资源调配、人员组织和信息通报上的能力差异。

6.2 疫情监测系统的完善与优化建议

当前的疫情监测系统在快速识别和上报新增病例方面表现较为高效,但仍有提升空间。比如,部分地区的数据更新存在滞后,影响了防疫决策的及时性。此外,无症状感染者和隐匿传播的检测仍需加强,尤其是在流动人口较多的城市。未来应进一步整合全国范围内的数据平台,实现跨省信息共享,提高预警能力和响应速度。

6.3 公众健康意识与防疫配合的重要性

疫情防控不仅是政府的责任,也离不开每一位公民的积极配合。从近期数据来看,多数新增病例与人员流动密切相关,这说明公众在日常生活中仍存在一定的侥幸心理。提高健康意识,主动报备行程、佩戴口罩、保持社交距离,是每个人都能做到的基本防护措施。只有全民参与,才能真正构建起坚固的防疫防线。

7. 未来疫情防控形势展望与政策建议

7.1 疫情发展趋势预测与风险评估

当前全国多地新增本土确诊病例仍处于高位,尤其是吉林、山东、广东等省份,疫情扩散速度较快。从历史数据来看,2025年5月至6月期间,全国新增病例数呈现明显上升趋势,表明病毒传播力依然较强。未来一段时间,随着季节变化和人员流动增加,疫情可能在部分地区再次出现反弹。需要提前预判风险,制定科学合理的防控策略,避免局部疫情演变为全国性问题。

7.2 多省份联防联控机制的构建思路

面对跨省传播的风险,单一省份的防控措施已难以应对复杂局面。建立多省份联防联控机制,是提升整体防疫效率的关键。例如,可以设立区域联合指挥部,统一协调核酸检测、流调溯源和隔离管控等工作。同时,加强信息互通,实现病例数据、行程轨迹等关键信息的实时共享,确保各地能够快速响应突发情况,防止疫情在不同区域间交叉传播。

7.3 应对大规模疫情的应急准备与资源调配

一旦发生大规模疫情,医疗资源、防疫物资和人力资源的调配将面临巨大挑战。应提前制定应急预案,明确各级医疗机构的职责分工,确保重症患者得到及时救治。同时,储备充足的防疫物资,包括口罩、消毒用品、防护服等,保障基层防疫工作的正常运转。此外,建立灵活的人力调配机制,鼓励医护人员、志愿者和社会组织积极参与,形成全社会共同应对疫情的强大合力。

本文系作者个人观点,不代表贝美号立场,转载请注明出处!