新冠是从哪年开始到哪年结束(2019-2023年三年疫情是哪三年)

1. 新冠疫情的起源与时间线

新冠病毒的首次发现与武汉疫情的爆发

2019年12月,中国湖北省武汉市首次报告了不明原因肺炎病例。这些病例最初被怀疑是流感或其他呼吸道疾病,但随着更多病例的出现,研究人员开始关注其特殊性。12月8日,首例确诊病例被确认,标志着新冠疫情的正式开始。武汉成为全球首个大规模感染的城市,也引发了国际社会对这一未知病毒的关注。2019年12月至2020年的全球疫情初期阶段

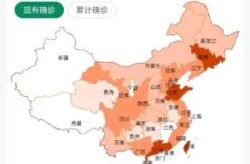

在2019年12月至2020年初,疫情主要集中在武汉及周边地区。随着春节临近,人员流动增加,病毒迅速扩散至中国其他城市,并通过国际航班传播到多个国家。2020年1月,世界卫生组织(WHO)宣布将此次疫情列为“国际关注的突发公共卫生事件”,并逐步升级为全球大流行。各国开始采取隔离、封城等措施,试图遏制病毒传播。疫情从中国向全球扩散的过程及关键时间节点

2020年1月底,疫情已蔓延至亚洲多国,包括韩国、日本和新加坡。2月,欧洲和美国相继出现大规模感染,意大利成为最早受到严重冲击的国家之一。3月,世界卫生组织正式宣布新冠疫情为全球大流行。这一阶段,全球范围内的医疗系统承受巨大压力,口罩、防护服等物资短缺问题日益突出。同时,各国政府纷纷出台严格的防疫政策,以减少病毒传播风险。 (新冠是从哪年开始到哪年结束(2019-2023年三年疫情是哪三年))

(新冠是从哪年开始到哪年结束(2019-2023年三年疫情是哪三年))

2. 2021年:疫苗研发与病毒变异下的疫情防控

全球疫苗研发进展与接种计划的启动

2021年是全球疫苗研发的关键一年。科学家们在短时间内完成了多种新冠疫苗的开发,包括辉瑞、莫德纳、阿斯利康和强生等公司的疫苗。这些疫苗通过临床试验后迅速获得批准,并在全球范围内开始大规模接种。各国政府纷纷制定接种计划,优先为医护人员、老年人和高风险人群提供疫苗,以减少重症和死亡率。主要病毒变种的出现及其对防控的影响

2021年,新冠病毒不断发生变异,出现了多个具有更强传播力的变种,如Alpha(英国)、Delta(印度)和Lambda(秘鲁)。这些变种病毒的出现让原本已经缓解的疫情再次反弹,导致多国不得不重新收紧防疫措施。Delta变种尤其引发关注,因其传播速度远超原始毒株,使得许多国家面临新一轮感染高峰。各国在2021年的防疫措施与社会经济影响

面对病毒变异带来的挑战,各国在2021年采取了不同的防疫策略。一些国家继续实施严格的封锁和社交距离政策,而另一些国家则尝试逐步放开限制,同时推动疫苗接种。这种差异化的应对方式对全球经济和社会生活产生了深远影响。旅游业、餐饮业和零售业受到严重冲击,而远程办公和线上教育成为新的常态。与此同时,疫苗接种率较高的国家逐渐恢复经济活动,显示出疫情控制与经济发展之间的紧密联系。

3. 2022至2023年:疫情缓和与逐步放开

2022年多国转向“与病毒共存”策略

2022年,全球多个主要国家开始调整防疫政策,不再追求完全清零,而是选择与病毒共存。这一策略的转变源于疫苗接种率的提升、医疗体系的强化以及对长期封锁经济影响的担忧。英国、美国等国家率先放宽限制,取消大部分社交距离措施,允许民众恢复正常生活。这种变化标志着全球防疫进入新的阶段,也引发了关于如何平衡安全与自由的广泛讨论。中国疫情的高峰与逐步缓解过程

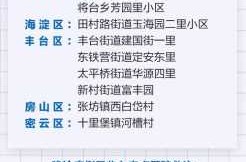

中国在2022年经历了疫情的反复波动,特别是在年底迎来感染高峰。但由于疫苗接种的持续推进和医疗资源的不断优化,政府逐步调整防控措施。从2022年12月起,多地开始实施“乙类乙管”,逐步放开对人员流动、公共场所和交通的限制。到了2023年初,感染人数开始下降,社会秩序逐渐恢复,人们的生活方式也慢慢回归正常。2023年疫情结束的标志与全球应对变化

2023年4月,中国在院新冠病毒感染者数量降至3929例,较峰值下降了99.8%,这一数据成为疫情趋于稳定的明确信号。与此同时,全球多个国家也宣布疫情进入常态化管理阶段,不再将新冠视为公共卫生紧急事件。这一变化不仅反映了病毒传播模式的改变,也表明人类正在适应与病毒共存的新常态。各国开始重新聚焦经济发展、教育恢复和社会重建,为后疫情时代做好准备。

本文系作者个人观点,不代表贝美号立场,转载请注明出处!