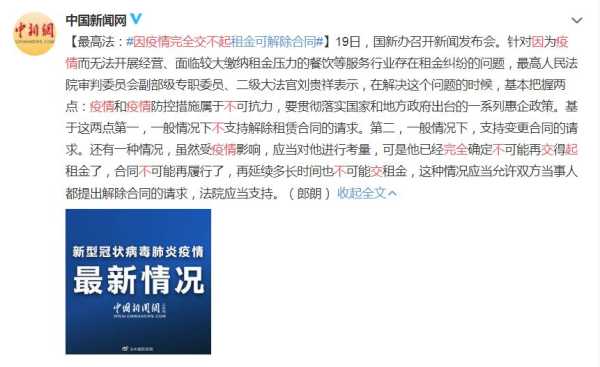

因疫情完全交不起租金可解除合同(因疫情导致租赁合同不能正常履行)

1. 疫情影响下租赁合同履行困境分析

1.1 疫情对承租人支付能力的直接影响

疫情爆发后,许多行业受到严重冲击,尤其是餐饮、旅游、零售等依赖线下客流的行业。企业经营收入锐减甚至停滞,个人收入也大幅下降。这种情况下,承租人面临无法按时支付租金的现实难题。部分企业甚至被迫停业,导致现金流断裂,租金支付成为沉重负担。这种经济压力直接影响了租赁合同的正常履行。

1.2 政府防控措施对租赁合同履行的影响

各地政府为控制疫情传播,采取了封控、限流、暂停营业等措施。这些措施直接导致部分商铺、写字楼、厂房等租赁场所无法正常使用,承租人无法开展正常经营活动。即使勉强维持运营,也可能因客流量减少而收入微薄。这种外部环境变化让租赁合同履行变得更加复杂,承租人难以按照原合同约定履行义务。

1.3 租赁市场稳定性与合同解除的审慎态度

在疫情背景下,租赁市场面临较大波动。为了维护市场稳定,法律上对合同解除持审慎态度。一般原则是鼓励继续履行合同,而非轻易解除。这不仅是出于对合同效力的尊重,也是为了保障各方利益,避免因单方解约引发更多纠纷。同时,这也提醒承租人和出租人,在面对困难时应优先考虑协商解决,而非直接走向解除合同的极端。

2. 因疫情无法支付租金是否可解除合同

2.1 不可抗力与情势变更的法律适用区分

在疫情导致租金无法支付的情况下,承租人可以援引法律中的“不可抗力”或“情势变更”原则。不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况,如疫情本身可能构成不可抗力。而情势变更则强调合同基础发生重大变化,使履行变得极其困难或不公。两者适用条件不同,承租人需根据实际情况判断并合理主张权利。

2.2 承租人主张解除合同的条件与程序

如果承租人确实因疫情导致无法支付租金,且符合不可抗力或情势变更的条件,可以向出租人提出解除合同的请求。但这一过程并非简单直接,需满足一定条件。例如,承租人应提供相关证明材料,如收入减少证明、政府公告等,并及时通知出租人。同时,应尽量通过协商方式解决问题,而非单方面解除合同,否则可能面临违约责任。

2.3 出租方的权利与义务及协商机制的重要性

出租方在疫情背景下也有其权利和义务。他们有权要求承租人按照合同支付租金,但在疫情特殊时期,也应考虑承租人的实际困难,积极沟通协商。双方可以通过调整租金、延长租期等方式缓解压力,共同应对挑战。协商不仅是法律鼓励的方式,也是维护长期合作关系的关键。出租方若拒绝合理协商,可能在后续纠纷中处于不利地位。

3. 疫情期间租赁合同纠纷解决路径与建议

3.1 协商解决:减免租金、调整合同条款的可行性

在疫情导致租金支付困难的情况下,协商是最直接且有效的解决方式。承租人可以主动与出租人沟通,说明自身经济状况,提出减免部分租金或延长支付期限的请求。出租方若能理解实际情况,往往愿意配合调整合同条款,以维持租赁关系。这种灵活处理不仅有助于缓解短期压力,还能为双方建立长期信任打下基础。

3.2 法律途径:法院如何认定违约责任与合同解除

如果协商未果,承租人可以选择通过法律途径维护自身权益。法院在审理此类案件时,会综合考虑疫情对承租人收入的影响、出租人是否已采取合理措施支持承租人等因素。若承租人能提供充分证据证明无法支付租金是因疫情所致,并且已履行通知义务,法院可能会支持其主张,减轻或免除违约责任。但需注意,单方面解除合同仍可能面临一定风险,需谨慎操作。

3.3 长期合作视角下的合同履行与风险共担机制

租赁关系不仅仅是短期交易,更是双方长期合作的基础。疫情期间,承租人和出租人应从长远角度出发,共同承担风险,寻找可持续的解决方案。例如,可以通过签订补充协议,明确疫情期间租金调整方式、违约责任分担等内容,为未来可能出现的类似情况提供参考。这种机制不仅能增强双方的信任,也能提升整个租赁市场的稳定性。

本文系作者个人观点,不代表贝美号立场,转载请注明出处!