2024年6月份阳了的症状(2025年阳了什么症状)

1. 2024年6月新冠感染后的常见症状分析

1.1 呼吸系统症状的普遍表现

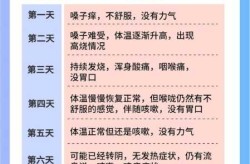

- 2024年6月,许多感染者在感染后最先感受到的是呼吸系统的不适。咳嗽、喉咙痛和鼻塞是常见的早期症状。

- 部分患者会出现持续性的干咳,尤其是在夜间或清晨时更为明显,影响睡眠质量。

- 轻度至中度的气短现象也较为普遍,尤其在活动后更为显著,提醒人们注意身体状态的变化。

1.2 全身性症状的持续影响

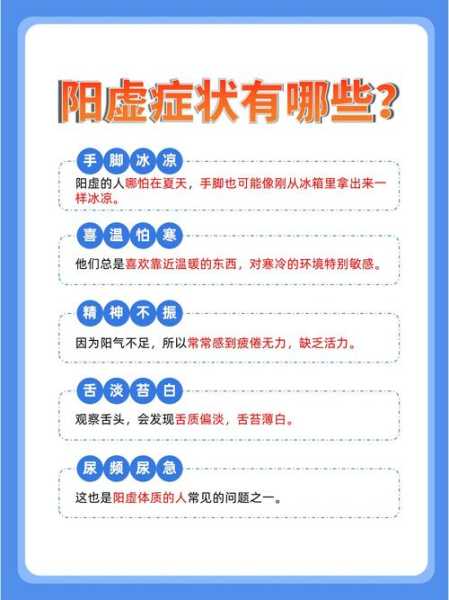

- 感染后,不少患者会经历全身乏力、肌肉酸痛等非特异性症状,这些症状往往在几天内逐渐缓解。

- 发热是另一个常见症状,体温通常维持在37.5℃至38.5℃之间,多数情况下通过休息和药物可以控制。

- 部分人还会出现头痛、乏力以及食欲下降的情况,这些症状可能持续数天,影响日常生活节奏。

1.3 不同人群的症状差异分析

- 年轻人群感染后症状相对较轻,多数表现为轻微的感冒样症状,恢复较快。

- 中老年人群则更容易出现较严重的症状,如持续高热、呼吸困难等,需要更加密切的关注。

- 有基础疾病的人群,如糖尿病、高血压等,感染后症状可能更复杂,恢复时间也更长,需特别注意健康管理。

2. 2025年新冠变异株感染症状的初步观察

2.1 新型变异株的传播特点与症状变化

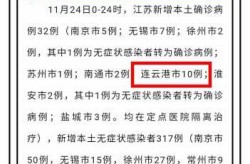

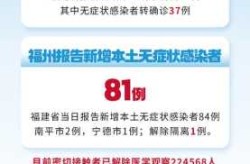

- 2025年初,新型变异株开始在部分地区出现,其传播速度明显加快,主要通过无症状或轻症感染者扩散。

- 这种变异株对上呼吸道的侵袭性增强,导致更多人出现类似流感的症状,如流涕、喉咙痛和轻微发热。

- 与以往相比,新型变异株的潜伏期更短,感染后24小时内就可能出现症状,提醒公众提高警惕。

2.2 与2024年6月症状的对比研究

- 对比2024年6月的感染数据,2025年的症状表现更加多样化,部分患者甚至没有典型发热现象。

- 呼吸系统症状有所减轻,但全身性疲劳和精神状态波动更为突出,影响日常生活质量。

- 医疗机构反馈显示,重症病例比例下降,但轻症患者的持续时间有所延长,需要更长时间恢复。

2.3 医疗专家对新症状的解读

- 专家指出,新型变异株的致病力有所减弱,但仍不可忽视,尤其是对免疫力较低的人群。

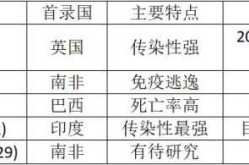

- 症状的变化可能与病毒基因突变有关,同时也受到疫苗接种覆盖率和自然免疫水平的影响。

- 医疗界建议公众关注自身身体反应,及时就医,避免延误治疗时机,降低并发症风险。

3. 感染后症状演变趋势及影响因素

3.1 病毒变异对症状的影响机制

- 病毒不断发生基因突变,这些变化直接影响其感染能力和致病性。

- 新型变异株的刺突蛋白结构发生变化,使得病毒更易进入人体细胞,但引发的免疫反应可能有所减弱。

- 症状的变化并非单一因素导致,而是病毒与宿主免疫系统长期博弈的结果,反映出病毒适应性的增强。

3.2 社会环境与个人健康状况的作用

- 个人免疫状态是影响感染后症状严重程度的重要因素,接种疫苗和自然感染形成的免疫力差异明显。

- 社会环境如空气质量、生活节奏、心理健康等也会影响个体恢复速度和症状表现。

- 居住地医疗资源分布不均,也导致不同地区患者在症状处理和康复过程中存在差异。

3.3 未来疫情发展趋势的预测

- 根据当前数据,专家预测未来新冠感染将呈现季节性波动,冬季可能迎来新一轮感染高峰。

- 随着病毒持续变异,可能出现更多新型症状组合,公众需保持高度关注和应对意识。

- 未来疫情走向与全球防控措施、疫苗研发进度以及社会行为模式密切相关,需要多方协同应对。

4. 从2024年到2025年:感染症状的变化与应对策略

4.1 疫情防控措施的调整与优化

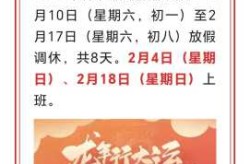

- 2024年6月新冠感染后,各地政府根据疫情形势及时调整了防控政策,从严格的封控转向更加灵活的管理方式。

- 随着病毒传播力增强但致病性下降,防疫重点逐渐从“防输入”转向“防重症”,强调早发现、早治疗。

- 公众对防疫政策的接受度提高,更多人开始关注自身健康状况,主动接种疫苗和进行定期检测。

4.2 个人防护意识的提升与行为改变

- 感染后症状的多样化促使公众更加重视日常防护,如佩戴口罩、勤洗手、保持社交距离等习惯逐渐成为常态。

- 个人健康管理意识增强,越来越多的人开始关注营养摄入、锻炼身体和心理调节,以提高免疫力。

- 社交活动模式发生变化,线上会议、远程办公等新型工作方式减少人群聚集,降低感染风险。

4.3 医疗资源分配与公共卫生政策的适应性

- 医疗系统在应对疫情过程中不断优化资源配置,优先保障重症患者救治,同时加强基层医疗能力。

- 政府出台多项政策支持医疗机构,包括增加药品储备、提升检测能力以及完善分级诊疗制度。

- 公共卫生政策更加注重科学性和灵活性,鼓励民众参与疫情防控,形成全社会共同应对的良好氛围。

5. 2025年新冠感染症状的公众认知与心理影响

5.1 社会对新型感染症状的认知变化

- 随着2025年新冠感染症状逐渐显现,公众对病毒的认知从最初的恐慌转向理性看待。

- 大量媒体报道和专家解读让民众更清楚地了解新症状的特点,比如轻症为主、恢复快等。

- 社会舆论开始关注如何科学应对疫情,而非一味强调恐惧和隔离。

5.2 心理健康问题的潜在风险

- 新型感染症状虽然较轻,但反复出现的疫情仍可能引发焦虑和不安情绪。

- 长期处于防疫状态下的公众,容易产生心理疲劳,甚至出现抑郁倾向。

- 尤其是老年人和慢性病患者,面对不断变化的疫情,更容易感到无助和迷茫。

5.3 媒体在信息传播中的作用与责任

- 媒体在传播疫情信息时,需要平衡真实性和社会稳定性,避免制造不必要的恐慌。

- 通过权威渠道发布科学数据和专家建议,帮助公众建立正确的认知体系。

- 媒体应加强对心理健康知识的普及,引导公众正确面对疫情带来的心理压力。

(2024年6月份阳了的症状(2025年阳了什么症状))

本文系作者个人观点,不代表贝美号立场,转载请注明出处!