深圳奥密克戎病例曾分拆北美快递(奥密克戎上一代病毒叫什么)

1. 深圳奥密克戎病例与北美快递关联事件

1.1 病例17的接触史与感染路径

深圳出现的首例奥密克戎变异株感染者,编号为病例17。该病例从事境外冷冻试剂的收发货工作,1月12日接触并分拆了来自北美的快递。当天未采取任何个人防护措施,这种行为直接增加了病毒暴露的风险。14日开始出现咽痛症状,15日核酸检测初筛呈阳性,迅速进入隔离观察阶段。这一事件引发了公众对境外物品传播疫情的高度关注。

1.2 境外冷冻试剂收发货工作的风险分析

病例17的工作性质决定了其频繁接触国际物流包裹。这些包裹可能携带新冠病毒,尤其是在运输过程中未能严格消毒的情况下。冷冻环境更有利于病毒存活,使得这类岗位成为高风险职业。相关部门已提醒相关从业人员加强防护,避免类似事件再次发生。

1.3 北美快递在疫情传播中的潜在作用

根据国家疾控中心和广东省疾控中心的比对结果,病例17的病毒基因组与全球数据库中北美地区上传的序列完全一致。这表明,病例17可能通过接触北美快递而被感染。尽管目前尚未明确是否为直接污染导致,但这一发现揭示了物品传播的可能性,也促使各地加强对进口冷链物品的监管。

2. 奥密克戎变异株的起源与传播特点

2.1 奥密克戎变异株的基因特征与传播优势

奥密克戎变异株最早在南非被发现,其基因组中存在大量突变,尤其是刺突蛋白上的变化。这些突变使得病毒更容易进入人体细胞,同时降低了一些现有疫苗的保护效果。奥密克戎的传播速度远超以往变异株,短时间内在全球范围内迅速扩散,成为当前疫情的主要流行毒株。

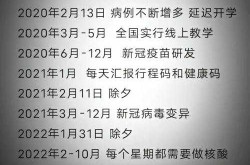

2.2 奥密克戎上一代病毒——德尔塔变异株的演变

在奥密克戎之前,全球主要流行的变异株是德尔塔。德尔塔具有较强的传染性和致病性,曾引发多国疫情高峰。奥密克戎的出现标志着新冠病毒的持续进化,虽然其致病性有所减弱,但传播能力显著增强,给疫情防控带来新的挑战。

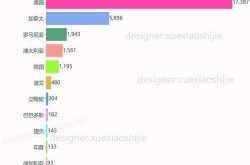

2.3 奥密克戎在全球范围内的传播路径与扩散情况

奥密克戎自2021年底首次被确认后,迅速蔓延至全球多个国家和地区。从欧洲到亚洲,再到美洲,奥密克戎几乎无处不在。深圳病例17的感染事件正是这一全球传播趋势的一个缩影,显示出境外输入物品可能成为新的传播途径。各国纷纷采取更严格的防控措施,以应对奥密克戎带来的新一轮疫情冲击。

3. 新冠病毒变异株的命名规则与分类体系

3.1 国际通用的新冠病毒变异株命名标准

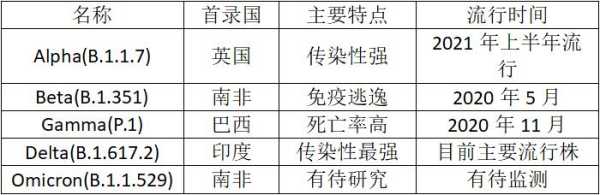

新冠病毒变异株的命名并非随意,而是遵循一套国际通行的科学标准。世界卫生组织(WHO)和全球基因测序数据库共同参与这一过程,确保名称既准确又便于传播。通常,变异株会以希腊字母命名,例如阿尔法、贝塔、伽马、德尔塔、奥密克戎等,这种命名方式有助于公众理解和记忆。

3.2 WHO对变异株的分类及风险评估机制

世界卫生组织将新冠病毒变异株分为几个等级,包括“值得关注的变异株”(VOI)和“需要关注的变异株”(VOC)。这些分类基于变异株的传播能力、致病性以及对现有疫苗和检测手段的影响。奥密克戎被列为VOC,因其在全球范围内的快速扩散和潜在的免疫逃逸能力,引起全球高度警惕。

3.3 奥密克戎与其他变异株的对比分析

奥密克戎在基因序列上与之前的变异株有明显差异,尤其是在刺突蛋白上的突变数量远超德尔塔。这些变化使得奥密克戎更容易感染人体细胞,同时也可能降低部分疫苗的效果。与德尔塔相比,奥密克戎的传播速度更快,但致病性相对较低,这使得它在人群中更易扩散,但也带来新的防控挑战。

4. 疫情防控措施与未来挑战

4.1 物品传播途径的防控策略

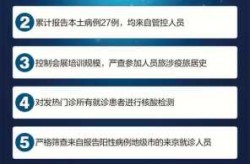

在奥密克戎疫情中,物品传播成为不可忽视的风险点。深圳病例17的感染路径表明,接触境外物品可能成为病毒输入的重要渠道。因此,加强物流环节的防护措施至关重要。包括对进口冷链食品、快递包裹进行严格消杀,提高从业人员的个人防护意识,以及加强对高风险区域的监测和排查。

4.2 防控措施在奥密克戎疫情中的适用性

面对奥密克戎的快速传播特性,传统的防控手段需要不断调整和优化。例如,核酸检测频率提升、重点人群疫苗接种加强、社区网格化管理等措施,都在实践中展现出一定效果。同时,公众应保持高度警惕,避免前往人员密集场所,减少不必要的聚集活动,降低交叉感染风险。

4.3 全球疫情形势下的应对与展望

全球范围内,奥密克戎的持续扩散让各国面临新的挑战。疫苗接种率的提升是关键,但还需配合有效的公共卫生政策。未来,疫情防控将更加依赖科技手段,如大数据追踪、智能监控系统等。同时,国际合作也显得尤为重要,只有共享信息、协同应对,才能有效遏制病毒的进一步蔓延。

本文系作者个人观点,不代表贝美号立场,转载请注明出处!