2024年12月21新冠高峰期症状(2024年2月新冠症状)

2024年新冠感染趋势概述

1.1 2024年2月新冠症状特征分析

1.2 2024年12月新冠高峰期症状预测2024年2月新冠主要症状表现

2.1 常见症状:发热、乏力、头痛与咽痛

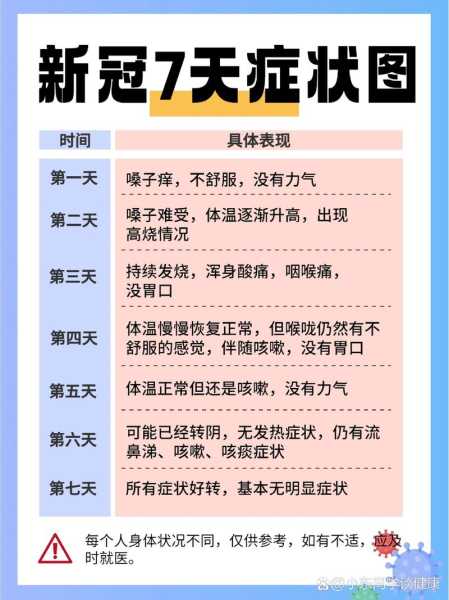

新冠病毒感染在2024年2月依然表现出明显的呼吸道症状,其中发热是最为常见的表现之一。多数患者会出现中低度发热,体温通常在37.5℃至38.5℃之间,持续时间一般在1至3天。与此同时,乏力感也十分普遍,患者会感到身体沉重、精神不振,甚至影响日常活动。头痛和咽痛则是另外两个典型症状,尤其是在病毒感染初期,咽喉部位的疼痛会让进食和说话变得困难。这些症状虽然不像之前某些变异株那样剧烈,但仍然需要引起重视。

2.2 特殊症状:食欲减退与味觉失常

除了上述常见症状外,部分患者还会出现食欲减退的情况,表现为对食物缺乏兴趣,甚至出现厌食现象。这种变化不仅影响营养摄入,还可能加重身体虚弱状况。同时,味觉失常也成为不少患者的体验,有些人会感觉食物变得平淡无味,甚至出现金属味或苦味。这些特殊症状虽然不具有普遍性,但一旦出现,往往提示病毒已经对身体产生了一定的影响,需要及时关注和应对。

2.3 家庭健康监测建议

面对2024年2月的新冠症状,家庭健康监测显得尤为重要。家人之间应互相留意身体状况,尤其是老人和儿童等易感人群。一旦发现发热、咳嗽、乏力等症状,建议优先选择居家观察,并根据病情合理使用药物。同时,减少不必要的外出,避免交叉感染。对于有基础疾病的人群,更应密切关注自身健康变化,必要时及时就医。通过细致的日常监测,可以有效降低疫情传播风险,保障家庭成员的健康安全。

- 2024年12月新冠高峰期症状特点

3.1 感染高峰时间与持续周期

2024年12月的新冠感染高峰预计在5月下旬前后达到顶点,整个流行周期会持续6到8周。这个时间段内,病毒传播速度加快,阳性检出率明显上升。尽管整体症状较轻,但因为感染人数多,医疗系统仍需保持警惕。这段时间的疫情变化对公众生活和工作安排都会产生一定影响,需要提前做好应对准备。

3.2 症状轻重程度与群体差异

本轮新冠感染中,大部分患者表现出的症状较为轻微,主要集中在发热、咽痛、咳嗽等方面。这些症状类似于普通感冒,容易被忽视。年轻人恢复较快,通常3到5天就能缓解。而老年人或免疫力较低的人群则可能需要更长时间,一般在5到7天左右。对于有慢性疾病或免疫功能低下的人来说,病情发展可能更加复杂,需要特别关注。

3.3 老年人与高风险人群的病情发展

在2024年12月的新冠高峰期,老年人和高风险人群仍然是最需要关注的群体。由于免疫力下降,他们更容易出现重症情况。尤其是肿瘤晚期患者、器官移植者以及免疫严重受损的人群,感染后病情可能迅速恶化。因此,这类人群应更加注意个人防护,定期监测健康状况,并在出现异常时及时就医。家庭成员也应给予更多关心和支持,帮助他们平稳度过感染期。

- 2024年新冠症状对比分析

4.1 与2024年2月症状的异同点

2024年2月的新冠感染主要表现为发热、乏力、头痛和咽痛,部分人出现食欲减退和味觉失常。而到了12月的高峰期,症状更加接近普通感冒,如低烧、咳嗽、咽痛等,且很多患者几乎没有明显症状。虽然两者都以呼吸道为主,但12月的症状普遍更轻,更容易被忽视。这种变化让公众对新冠的认知也发生了转变,从高度警惕逐渐转向理性应对。

4.2 与流感及其他呼吸道疾病的区分

在2024年12月的高峰期,新冠症状与流感以及其他呼吸道疾病非常相似,比如流鼻涕、咳嗽、低烧等。这使得区分变得困难,容易导致误判。专家建议,如果有疑似症状,最好进行快速抗原检测或核酸检测,以明确是否感染新冠。同时,注意观察是否有持续高烧、呼吸困难等严重表现,及时就医是关键。

4.3 症状演变对公众认知的影响

随着新冠症状逐渐减轻,公众对疫情的关注度也在下降。很多人开始认为新冠已经“常态化”,不再像之前那样紧张。这种心态虽然有助于减少焦虑,但也可能带来隐患。尤其是在免疫逃逸更强的情况下,再次感染的风险依然存在。因此,保持警惕、做好防护仍然是必要的。公众需要根据最新信息调整自己的行为,避免因疏忽而引发新的传播风险。

- 医疗系统应对与疫情监测情况

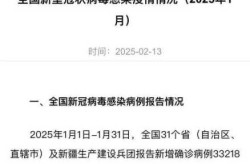

5.1 门诊数据变化与阳性检出率

2024年3月,医院门诊中新冠阳性检出率约为7%—8%,到了4月上升至15%左右,5月更是达到20%—30%。虽然整体就诊人数没有明显波动,但阳性患者数量持续增加,反映出疫情在社区中的扩散趋势。医疗系统需要根据这些数据调整资源分配,确保基层医疗机构能够及时响应。

5.2 新冠感染对医院压力的影响

尽管大多数感染者症状较轻,不需要住院治疗,但随着阳性人数的上升,医院的接诊量仍然有所增加。尤其是老年病科、呼吸科等重点科室,面临更大的工作压力。部分医院开始优化流程,比如加强线上问诊服务,减少人群聚集,提高诊疗效率。

5.3 免疫逃逸现象与再感染风险

当前新冠病毒的免疫逃逸能力增强,即使之前感染过或接种过疫苗的人群,也有可能再次感染。这种现象让公众对自身免疫力产生新的担忧。专家提醒,保持良好的生活习惯和定期检测是降低风险的关键。同时,疫苗接种仍是预防重症的重要手段。

- 预防措施与公众健康建议

6.1 日常防护策略更新 - 保持良好卫生习惯是关键,勤洗手、戴口罩、避免聚集仍是有效手段。尤其是在公共场所或人流量大的地方,口罩的使用不能松懈。

- 家庭环境要定期通风,保持空气流通,减少病毒在密闭空间中传播的风险。每天至少开窗通风两次,每次不少于30分钟。

- 加强个人免疫力,合理饮食、充足睡眠和适度运动能帮助身体更好地应对病毒。多吃富含维生素C和蛋白质的食物,增强抵抗力。

6.2 高风险人群的特别关注

1. 老年人、慢性病患者、免疫系统较弱的人群需要更加谨慎。他们一旦感染,恢复时间更长,重症风险也更高。

2. 家属应密切关注高风险人群的身体状况,如出现持续发热、呼吸困难等症状,应及时就医,不要拖延。

3. 有基础疾病的人群要按时服药,控制好病情,避免因新冠感染加重原有疾病。定期复诊,确保身体状态稳定。

6.3 心理健康与社会支持体系建设

1. 疫情反复可能带来焦虑和压力,公众要学会调节情绪,保持积极心态。可以通过阅读、听音乐、与亲友交流等方式缓解心理负担。

2. 社区和单位可以组织心理健康讲座或提供心理咨询资源,帮助居民应对疫情带来的心理影响。

3. 建立完善的社会支持体系,让每个人都能在需要时获得帮助,无论是医疗资源还是情感支持,都是抗击疫情的重要力量。

本文系作者个人观点,不代表贝美号立场,转载请注明出处!