本轮猴痘疫情主要通过男男传播(猴痘主要传播途径动物)

1. 猴痘病毒概述与传播机制

1.1 猴痘病毒的基本特征与宿主来源

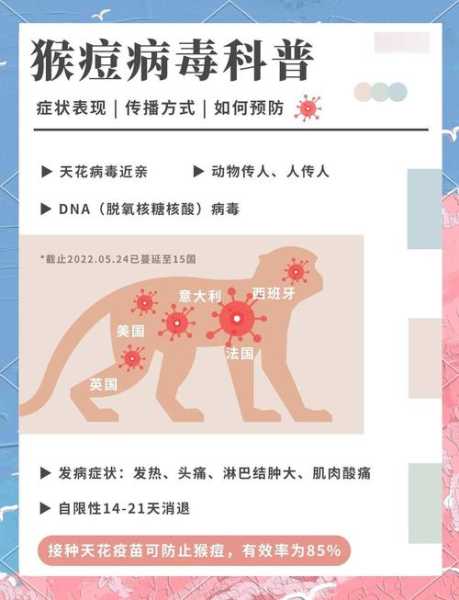

猴痘病毒属于正痘病毒属,是一种双链DNA病毒,能够引发类似天花的疾病。这种病毒主要在非洲地区流行,其天然宿主是多种啮齿类动物,比如非洲松鼠、树松鼠、冈比亚袋鼠和睡鼠等。这些动物在自然环境中携带病毒,但通常不会表现出明显症状。当人类接触这些动物或其分泌物时,就有可能被感染。近年来,随着全球人员流动增加,猴痘病毒逐渐从非洲扩散到其他地区,成为全球公共卫生关注的重点。

1.2 猴痘病毒的主要传播途径分析

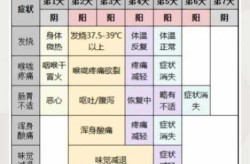

猴痘病毒的传播方式多样,但最常见的是通过直接接触感染者的病变皮肤或黏膜。此外,病毒也可以通过接触被污染的物品,如衣物、床单、毛巾等间接传播。在特定情况下,长时间近距离接触感染者,尤其是吸入其呼吸道飞沫,也可能导致传播。值得注意的是,2022年5月以来的全球疫情中,男男性行为者(MSM)成为主要传播群体,这表明性接触在猴痘传播中扮演了重要角色。

1.3 病毒如何通过接触和飞沫传播

猴痘病毒进入人体的途径主要是通过黏膜或破损的皮肤。当一个人接触到感染者的皮疹、溃疡或其他病变部位时,病毒就会通过这些入口进入体内。此外,如果感染者咳嗽或打喷嚏,飞沫中的病毒颗粒也可能通过空气传播给周围的人。尤其是在密闭空间或人群密集的地方,这种传播风险会显著上升。因此,在日常生活中保持良好的卫生习惯,避免与疑似感染者密切接触,是预防猴痘的重要措施。

2. 本轮猴痘疫情的传播特点

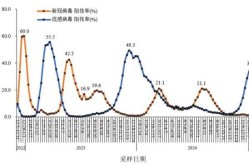

2.1 全球猴痘疫情爆发背景

2022年5月之后,全球多个国家和地区陆续报告了猴痘病例,这一波疫情与以往在非洲地区发生的病例有明显不同。过去,猴痘主要通过接触感染动物或野生动物传播,而这次疫情则呈现出以人传人为主的特点。疫情最初在欧洲和北美地区出现,并迅速蔓延至其他大洲,显示出病毒在全球范围内的传播能力。这波疫情的爆发,让公共卫生机构开始重新审视猴痘的传播模式和防控策略。

2.2 当前疫情主要传播群体:男男性行为者(MSM)

在这次猴痘疫情中,男男性行为者(MSM)成为最易感人群。根据多国卫生部门的数据,大多数确诊病例集中在青壮年男性群体中,尤其是那些参与社交活动频繁、性行为活跃的人群。这种现象表明,猴痘的传播方式已经从传统的动物传播转向了人际间,特别是通过性接触传播。这一变化使得疫情防控需要更加关注特定人群的行为模式和社交网络。

2.3 疫情扩散模式与社交活动的关系

此次猴痘疫情的扩散与社交活动密切相关。大型聚会、夜店、社交平台上的交友活动等,都成为病毒传播的温床。尤其是在一些城市中,由于MSM群体聚集度高,加上性行为过程中密切的身体接触,病毒更容易在人群中快速传播。此外,随着社交媒体的发展,信息传播速度加快,也使得疫情在短时间内覆盖更广的区域。因此,了解并干预这些社交模式,是控制疫情的关键之一。

3. 男男性行为与猴痘传播风险分析

3.1 MSM人群在猴痘传播中的角色

MSM人群在此次猴痘疫情中扮演了关键角色。数据显示,大多数感染者为青壮年男性,且多数有男男性行为经历。这种传播模式的出现,使得猴痘从传统的动物传播转向了人际间传播,尤其是通过性接触。MSM群体由于社交活动频繁、性行为方式多样,增加了病毒在人群间的传播机会。这一现象也促使公共卫生部门重新评估猴痘的防控重点,将MSM纳入高风险人群进行重点监测和干预。

3.2 性行为作为主要传播方式的科学依据

猴痘病毒主要通过直接接触传播,而性行为是其中最常见的方式之一。在性行为过程中,皮肤与黏膜的密切接触为病毒提供了进入人体的通道。尤其是在无保护措施的情况下,病毒更容易通过破损的皮肤或黏膜感染他人。研究表明,猴痘病毒在体液、分泌物以及皮肤病变部位中含量较高,因此性接触成为高风险传播途径。这也解释了为何MSM群体在此次疫情中成为主要传播链的一部分。

3.3 社交网络与大型聚会对疫情扩散的影响

社交网络和大型聚会是推动猴痘疫情扩散的重要因素。随着社交媒体的发展,MSM群体更容易通过线上平台建立联系,并组织线下聚会。这些聚会往往集中在夜店、酒吧、派对等场所,人员密集、接触频繁,为病毒传播创造了有利条件。此外,部分参与者可能在不知情的情况下携带病毒,进一步加剧了疫情的扩散速度。因此,针对这类社交场景的防控措施,成为控制疫情的关键环节。

4. 猴痘病毒的传播途径详解

4.1 直接接触传播:皮肤与黏膜接触

猴痘病毒最常见且最直接的传播方式是通过皮肤或黏膜的直接接触。当一个人接触到感染者病变部位的皮肤、分泌物或体液时,病毒就可能进入体内。这种传播方式在性行为中尤为常见,因为双方在亲密接触过程中容易发生皮肤摩擦或黏膜接触。尤其是在没有使用安全套的情况下,感染风险显著增加。这种传播模式也解释了为何MSM群体成为此次疫情的主要受影响人群。

4.2 间接接触传播:物品与环境污染

除了直接接触,猴痘病毒还可以通过间接方式传播。如果感染者使用过的衣物、床单、毛巾或其他日常用品被他人接触,病毒也可能通过这些物品传播。此外,病毒在环境中可以存活一段时间,尤其是在温暖潮湿的条件下。因此,保持环境清洁和避免共用个人物品是降低感染风险的重要措施。对于MSM群体而言,参加聚会或社交活动时更需注意公共区域的卫生情况。

4.3 呼吸道飞沫传播与近距离接触

虽然猴痘主要通过接触传播,但呼吸道飞沫也是潜在的传播途径之一。在与感染者长时间近距离接触时,例如面对面交谈或共处一室,病毒可能通过飞沫传播。这种情况在密闭空间或拥挤场所更容易发生。尽管飞沫传播的风险相对较低,但在高密度人群中仍不可忽视。因此,在公共场所佩戴口罩、保持社交距离,仍然是有效的预防手段。对于MSM群体来说,参加大型聚会时更应关注通风条件和人员密度。

5. 猴痘病毒的防控措施与建议

5.1 针对MSM人群的健康教育与宣传

在当前猴痘疫情中,MSM群体是高风险人群,因此开展有针对性的健康教育尤为重要。通过社交媒体、线下讲座和社区活动等方式,普及猴痘的传播方式、症状识别和预防知识,能够有效提升该群体的防护意识。信息传播要通俗易懂,避免使用过于专业的术语,让更多人愿意接受并主动参与防控。同时,鼓励MSM群体定期进行健康检查,及时发现感染迹象,减少病毒进一步扩散的风险。

5.2 个人防护与卫生习惯的重要性

保持良好的个人卫生习惯是防止猴痘传播的基础。在日常生活中,应避免与他人共用毛巾、衣物等个人用品,尤其是在社交场合或参加聚会时更需注意。勤洗手、保持皮肤清洁、避免接触不明来源的动物或感染者,都是有效的预防手段。对于MSM群体来说,在性行为中使用安全套可以大大降低感染概率,同时在发生接触后若出现发热、皮疹等症状,应立即就医并隔离,防止传染他人。

5.3 政府与公共卫生机构的应对策略

政府和公共卫生机构在疫情防控中扮演着关键角色。需要加强疫情监测,及时发布权威信息,引导公众正确应对。同时,应加大对高风险人群的支持力度,提供免费检测、疫苗接种和心理咨询服务。此外,推动医疗机构提升对猴痘的识别能力,确保患者得到及时治疗。针对MSM群体,可联合相关组织共同开展宣传活动,增强社会包容性,减少歧视,让更多人愿意主动参与防控工作。

6. 未来展望与研究方向

6.1 猴痘病毒在全球范围内的持续监测

全球范围内对猴痘的监测工作正在逐步加强,尤其是在疫情高发地区。通过建立完善的疫情追踪系统,能够及时发现新病例并分析传播路径,为制定防控策略提供数据支持。未来,需要推动各国公共卫生机构之间的信息共享,形成更高效的全球合作机制,确保在疫情再次爆发时能迅速响应。

6.2 男男性行为相关传播的长期影响评估

本轮疫情中,男男性行为者(MSM)是主要传播群体,这一现象引发了对性行为与传染病关系的深入思考。未来的研究应关注MSM人群在猴痘传播中的长期作用,包括其行为模式、社交网络结构以及防护意识的变化趋势。同时,还需评估不同干预措施对该群体的影响,以制定更具针对性的防控方案。

6.3 新型疫苗与治疗手段的研发前景

目前,针对猴痘的疫苗研发正在持续推进,部分疫苗已进入临床试验阶段。未来,科学家将致力于开发更安全、更有效的疫苗,特别是针对高风险人群的定制化疫苗。此外,治疗手段也在不断探索中,包括抗病毒药物和免疫疗法等。随着科技的进步,有望在未来几年内实现更精准的疾病控制,降低猴痘对公共健康的威胁。

本文系作者个人观点,不代表贝美号立场,转载请注明出处!