北京本轮4名死亡病例为轻症(2023北京狂犬病死亡人数)

1. 北京本轮4名狂犬病死亡病例引发关注

1.1 2023年北京狂犬病死亡人数及疫情背景

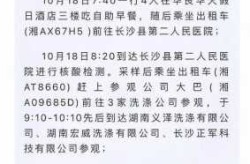

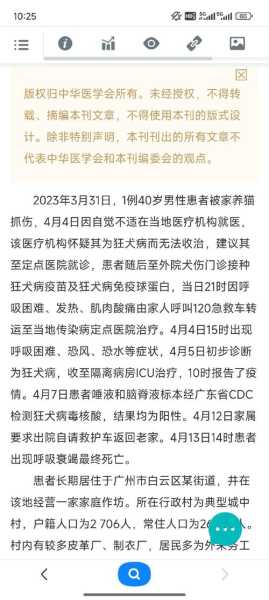

2023年,北京地区出现4例狂犬病死亡病例,这一数字迅速引起公众关注。尽管近年来我国狂犬病发病率持续下降,但此次事件打破了人们对于“狂犬病已基本控制”的认知。数据显示,从2007年至2022年,全国人间狂犬病发病数实现了连续16年的下降趋势。然而,今年前7个月,全国范围内仍有73人确诊感染狂犬病,显示出该疾病仍然不可忽视。

1.2 疫情数据与全国趋势对比分析

在全国范围内,狂犬病的防控工作取得显著成效,尤其是在疫苗接种和动物管理方面。但北京地区的4例死亡病例,反映出部分地区在疫情监测、及时干预和公众教育方面仍存在短板。相比全国整体下降的趋势,北京的案例显得尤为突出,也引发了对地方防疫体系是否到位的讨论。

1.3 死亡病例为何被判定为轻症的争议点解析

令人意外的是,这4名患者在发病初期均被判定为“轻症”。这种判断引发了广泛质疑。狂犬病一旦进入神经系统,几乎无药可救,因此“轻症”一说让人难以理解。专家指出,可能是因为早期症状不典型或诊断延误,导致病情迅速恶化。这一情况提醒公众,面对疑似狂犬病感染,必须高度重视,不能掉以轻心。

2. 狂犬病传播机制与防控现状

2.1 狂犬病病毒的传播途径与致病机理

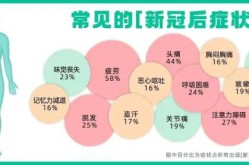

狂犬病病毒主要通过被感染动物的唾液进入人体,常见方式包括被咬伤、抓伤或直接接触黏膜部位。一旦病毒进入神经系统,会引发急性脑炎或脑膜炎,最终导致死亡。由于病毒在发病后几乎无法治愈,因此预防成为关键。了解病毒传播路径有助于公众识别风险,采取有效防护措施。

2.2 犬类在狂犬病传播中的关键作用

数据显示,超过99%的人类狂犬病病例是由犬类传播的。狗作为最常见的家养动物,若未接种疫苗,极易成为病毒携带者。尤其是在农村和城市流浪犬管理不严的地区,犬类传播风险更高。加强犬类疫苗接种和规范饲养行为,是控制狂犬病传播的核心策略之一。

2.3 当前狂犬病防控措施与公众健康警示

目前,我国已建立较为完善的狂犬病防控体系,包括动物疫苗接种、疫情监测和公众宣传教育。但北京此次4例死亡病例提醒我们,仍需进一步提升防控意识。公众应避免与不明来历的动物接触,若被咬伤或抓伤,必须立即清洗伤口并及时就医接种疫苗。只有全社会共同努力,才能真正降低狂犬病的发生率。

本文系作者个人观点,不代表贝美号立场,转载请注明出处!