此轮疫情2到3个潜伏期内能基本控制(病毒潜伏期能查出来吗)

- 此轮疫情控制预期:2到3个潜伏期内有望基本遏制

1.1 当前疫情形势与传播特点分析

当前全国多地出现疫情反复,病毒传播呈现点多、面广、频发的特征。不同地区之间存在输入性病例和本地传播交织的情况,使得疫情防控难度加大。但与此同时,各地政府和社会各界也在积极应对,采取了一系列科学有效的防控措施。

1.2 国家卫健委对疫情控制时间的预判依据

国家卫健委根据当前疫情发展趋势和防控能力,明确表示本轮疫情有望在2到3个潜伏期内得到基本控制。这一判断基于多方面的数据支撑,包括病毒传播速度、人群免疫状况以及防控措施的执行力度等。

1.3 潜伏期在疫情控制中的关键作用解读

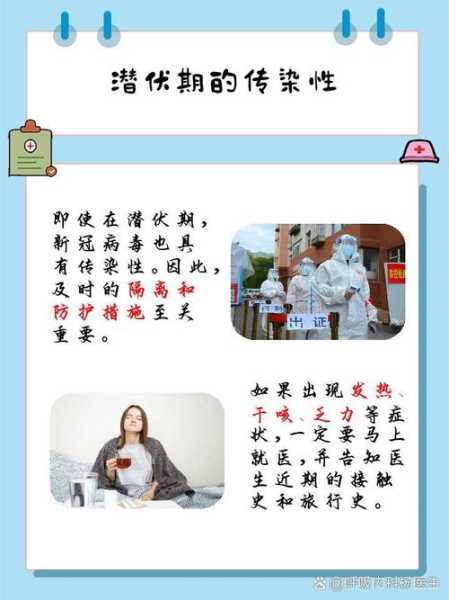

潜伏期是病毒从感染到出现症状的时间段,在这段时间内,感染者可能已经具备传染性,但尚未被检测出来。因此,潜伏期的长短直接影响着疫情的传播速度和防控策略的有效性。准确掌握潜伏期信息,有助于更早发现潜在风险,及时阻断传播链。

- 病毒潜伏期如何检测:科学手段与技术挑战

2.1 新冠病毒潜伏期的基本概念与范围

新冠病毒的潜伏期指的是从感染病毒到出现临床症状的时间段,通常在1到14天之间。这段时间内,感染者可能没有任何明显症状,但已经具备了传播病毒的能力。由于个体差异和病毒变异的影响,不同人的潜伏期长短不一,这也给疫情防控带来了复杂性。

2.2 检测方法在潜伏期的局限性与“假阴性”问题

在潜伏期内,病毒在体内的复制水平较低,核酸检测可能无法准确捕捉到病毒的存在,从而导致“假阴性”结果。这意味着即使一个人被检测为阴性,也可能已经携带病毒并具备传染性。这种检测误差增加了防控难度,也提醒我们不能仅依赖单一检测手段。

2.3 当前主流检测技术(如核酸检测)的适用性与影响因素

核酸检测是目前最常用的病毒检测方式,通过分析呼吸道样本中的病毒基因片段来判断是否感染。然而,检测结果受多种因素影响,包括采样部位、采样时间、样本保存条件以及操作规范等。如果在潜伏期早期进行采样,病毒载量不足,就可能影响检测准确性。

- 潜伏期与疫情防控策略的关系

3.1 潜伏期长度对防控措施制定的影响

潜伏期的长短直接影响防疫工作的节奏和力度。如果病毒潜伏期较长,意味着感染者在无症状状态下仍可能传播病毒,这要求防疫部门必须加强追踪和隔离措施。根据当前疫情情况,国家卫健委依据潜伏期数据合理安排了防控周期,确保在2到3个潜伏期内实现疫情基本控制。这种科学预判为各地落实防控政策提供了明确方向。

3.2 如何通过监测潜伏期优化隔离与追踪机制

在疫情防控中,准确掌握潜伏期信息有助于优化隔离和追踪流程。例如,对高风险人群进行精准隔离,避免不必要的资源浪费,同时防止病毒进一步扩散。通过大数据分析和流行病学调查,可以更高效地识别潜在感染者,提高防控效率。这种基于潜伏期的动态管理方式,是当前防疫工作的重要支撑。

3.3 多地疫情应对经验中潜伏期管理的实践案例

从广州、辽宁、安徽、云南等地的疫情防控实践中可以看到,潜伏期管理是成功遏制疫情的关键因素之一。这些地区通过强化核酸检测频率、延长隔离时间、扩大流调范围等手段,有效减少了病毒传播链。这些经验表明,科学把握潜伏期特征,能够显著提升防疫工作的针对性和实效性,为全国范围内的疫情防控提供有益借鉴。

- 我国常态化防控下的疫情应对策略

4.1 “外防输入、内防反弹”的防控方针

我国始终坚持“外防输入、内防反弹”的总体防控策略,这是基于国内外疫情形势变化和病毒传播特点制定的重要原则。面对境外输入风险持续存在的现实,各地不断强化口岸防控、入境人员管理等措施,防止疫情再次大规模扩散。同时,针对国内可能出现的局部聚集性疫情,通过快速响应机制和精准防控手段,有效遏制疫情蔓延势头。这一方针为全国疫情防控提供了清晰的方向和有力保障。

4.2 历次本土疫情的防控成效与经验总结

回顾近年来的本土疫情,从广州、辽宁、安徽到云南等地的防控实践,都体现了我国在疫情应对中的快速反应能力和科学决策水平。每一次疫情发生后,相关部门都能迅速启动应急机制,通过流调、隔离、核酸检测等手段,及时阻断传播链条。这些成功经验表明,只要防控措施落实到位,就能在较短时间内将疫情控制在最小范围,避免对社会经济和人民生活造成更大影响。

4.3 面对复杂疫情形势,防控措施的持续优化方向

随着疫情形势不断变化,防控措施也在持续优化调整。例如,核酸检测频次、隔离时间、重点人群管理等方面都在根据实际情况进行动态调整。同时,依托大数据、人工智能等新技术,提升疫情监测和预警能力,实现更高效的精准防控。这种灵活应变的策略,有助于在复杂环境下保持防控工作的主动权,确保疫情防控始终处于可控状态。

- 未来展望:科学防控助力疫情早日结束

5.1 潜伏期研究对疫情预测和控制的意义

潜伏期是病毒从感染到出现症状的时间段,也是疫情防控中最为关键的环节之一。通过深入研究潜伏期的长短和变化规律,可以更准确地预测疫情传播趋势,为制定防控策略提供科学依据。随着研究不断深入,我们有望在更短时间内识别潜在感染者,减少病毒扩散风险,为疫情早日结束打下坚实基础。

5.2 公众如何配合防控工作,缩短疫情周期

公众的积极配合是疫情防控的重要一环。每个人都能从自身做起,做好个人防护、主动报备行程、配合核酸检测和流调工作,就能有效降低病毒传播概率。同时,保持良好卫生习惯,如勤洗手、戴口罩、保持社交距离等,也能显著提升整体防控效果。只有全民参与,才能更快实现疫情清零目标。

5.3 科技发展与国际合作在疫情控制中的前景

科技的进步为疫情防控提供了强大支撑。从人工智能辅助流调到大数据分析疫情走势,再到新型检测技术的研发应用,科技手段正在不断优化防控流程,提高效率。与此同时,全球范围内的合作也至关重要。各国共享病毒基因数据、疫苗研发成果和防控经验,有助于形成更高效的国际联防联控体系,推动全球疫情早日走向终结。

本文系作者个人观点,不代表贝美号立场,转载请注明出处!