北京24小时内新增39例本土感染者(北京现在有什么病毒感染)

- 北京24小时内新增39例本土感染者,疫情形势持续严峻

1.1 北京新增感染者的具体分布情况

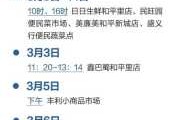

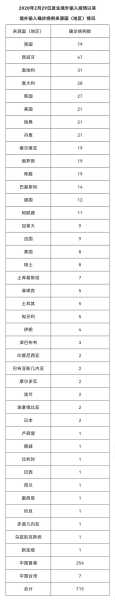

北京近期的疫情数据再次引发关注,24小时内新增39例本土感染者,这一数字反映出当前疫情防控的复杂性。这些感染者分布在多个区域,包括房山区、朝阳区、海淀区、丰台区等,显示出疫情在城市不同板块的扩散趋势。部分区域已经出现多点散发的情况,提醒市民不能掉以轻心。

1.2 感染者类型与传播风险分析

从感染者类型来看,既有普通型,也有轻型和无症状感染者。这说明病毒传播的隐蔽性依然存在,部分感染者可能在未察觉的情况下将病毒传播给他人。特别是无症状感染者,更容易成为隐匿传播的源头,增加了防控难度。因此,加强核酸检测和流调工作显得尤为重要。

1.3 当前疫情防控措施及成效评估

北京市目前采取了一系列严格的防控措施,包括对重点区域进行封控管理、加大核酸检测频次、强化公共场所防疫检查等。这些举措在一定程度上遏制了疫情的进一步扩散,但仍有社会面隐匿传播的风险。疾控部门表示,虽然大部分区域的疫情已得到控制,但个别区域仍需保持高度警惕,防止反弹。

- 北京近期病毒传播趋势分析

2.1 近期感染病例的区域扩散特点

北京近期的疫情呈现出明显的区域扩散特征,多个区县均有新增病例出现。房山区、朝阳区、海淀区和丰台区等重点区域成为主要感染来源地,部分病例与聚集性活动或跨区流动有关。这种多点散发的情况表明,病毒在城市内部的传播路径更加复杂,防控难度随之增加。

2.2 疫情传播链的追踪与识别

疾控部门正在对每一起新增病例进行详细的流调工作,试图找出可能的传播链条。目前已有部分病例被确认为存在关联,但仍有大量无明确传播路径的感染者,这增加了疫情防控的不确定性。通过大数据和人工排查相结合的方式,相关部门正努力厘清疫情传播脉络,以便及时采取针对性措施。

2.3 社会面隐匿传播风险依然存在

尽管北京市大部分区域的疫情已得到控制,但社会面上仍存在隐匿传播的风险。一些感染者在未被发现的情况下接触了多人,导致潜在的扩散隐患。疾控中心提醒市民,即使没有明显症状,也应保持警惕,避免前往人员密集场所,做好个人防护,共同维护防疫成果。

- 感染者分布区域详细解读

3.1 房山区、朝阳区等重点区域疫情现状

房山区在近期的疫情中成为高发区域之一,多个感染者集中在该区域的不同社区和工作场所。这些病例多为管控人员,但仍有部分人因活动范围广,增加了传播风险。朝阳区同样面临较大压力,尤其是一些商业聚集地和交通枢纽,成为病毒传播的潜在节点。海淀区和丰台区也出现新增感染情况,反映出疫情在城市核心区域的持续扩散。

3.2 不同区域的防控策略与应对措施

针对不同区域的疫情状况,北京市采取了差异化的防控措施。房山区加强了对重点社区的核酸检测频次,并对相关场所进行临时管控。朝阳区则重点排查大型商圈和地铁站点,防止人员密集区域成为新的传播点。海淀区依托高校和科研机构,强化了校园防疫管理,而丰台区则加大了对物流和交通系统的监测力度。这些措施体现了因地制宜的防疫思路。

3.3 城市管理与居民生活影响分析

疫情的持续存在对城市管理提出了更高要求。各区域在实施封控、流调和消杀的同时,也在努力保障居民的基本生活需求。社区服务、物资配送和医疗资源调配成为当前工作的重点。对于居民而言,出行受限、工作安排调整以及心理压力增加成为普遍现象。如何在防控与生活之间找到平衡,是当前需要重点关注的问题。

- 防控政策执行情况与公众反应

4.1 防疫规定落实不到位引发的传播风险

部分感染者在流调中被发现存在未严格遵守防疫规定的现象,比如在隔离期间外出、未及时报备行程等。这些行为不仅增加了自身感染风险,也对周边人群造成潜在威胁。尤其是一些人员在管控期内仍频繁出入公共场所,导致疫情出现扩散迹象。这种现象反映出个别区域在防控执行上的漏洞,也为后续防疫工作敲响了警钟。

4.2 居民对防疫措施的态度与配合度

大多数居民对防疫政策表示理解和支持,尤其是在疫情高发期,积极配合核酸检测、健康监测和流调工作。但在实际操作中,仍有部分人因信息不透明、流程繁琐或生活不便而产生抵触情绪。一些社区居民反映,核酸检测排队时间长、信息反馈慢等问题影响了整体配合度。如何提升政策透明度和执行效率,成为提高居民配合意愿的关键。

4.3 政府与社区在防疫中的角色与挑战

政府和社区在疫情防控中扮演着核心角色。一方面,政府部门通过发布政策、调配资源和协调行动,确保防疫工作有序推进;另一方面,基层社区承担着大量一线任务,包括信息采集、人员排查、物资分发等。面对持续增长的防控压力,社区工作人员面临高强度工作和心理负担。同时,如何在保障安全的同时减少对居民生活的干扰,也是当前需要重点解决的问题。

- 未来疫情防控展望与建议

5.1 对北京疫情防控形势的预测

当前北京疫情虽总体可控,但社会面隐匿传播风险依然存在。从近期数据来看,新增感染者多集中在人口密集区域,且部分病例存在跨区流动现象。这种趋势表明,未来一段时间内,疫情防控仍需保持高度警惕。专家指出,随着天气变化和人员流动增加,不排除出现局部反弹的可能性。因此,提前布局、科学研判将成为防控工作的关键。

5.2 加强社会面监测与应急响应机制

面对复杂多变的疫情形势,必须进一步强化社会面监测体系。通过扩大核酸检测范围、提升流调效率、优化信息共享机制,确保一旦发现异常情况能够快速响应。同时,建立更加灵活的应急响应机制,比如在重点区域实施动态管控、加强公共场所的健康巡查等,有助于降低病毒扩散风险。此外,借助大数据和人工智能技术,可以更精准地识别高风险人群,提高防控工作的针对性和时效性。

5.3 提升公众健康意识与自我防护能力

疫情防控不仅是政府和社区的责任,更需要每一位市民的积极参与。提升公众健康意识,是构建长期防疫屏障的重要一环。通过加强科普宣传、普及科学防护知识,帮助居民掌握正确的洗手方法、佩戴口罩技巧以及居家消毒方式,能够有效减少感染几率。同时,鼓励居民养成良好生活习惯,如保持社交距离、避免聚集、增强体质等,也是降低疫情传播风险的有效手段。只有全民参与、共同行动,才能真正实现疫情的精准防控与常态化管理。

本文系作者个人观点,不代表贝美号立场,转载请注明出处!