上海一入境人员解除隔离11天后确诊(境外人员隔离14天后可正常出行吗)

- 上海入境人员隔离政策与解除后健康管理机制

1.1 上海市入境人员隔离政策概述

上海对所有入境人员实施严格的防疫措施,确保疫情防控安全。自2023年1月8日起,入境人员需在行前48小时内进行核酸检测,结果为阴性者方可来华。入境后,若健康申报正常且无异常症状,可直接进入社会面,无需集中隔离。但若健康申报异常或出现发热等症状,将由海关进行抗原检测,阳性者根据病情采取居家隔离或就医处理。

1.2 解除14天集中隔离后的7天健康监测安排

对于符合居家条件的入境人员,解除14天集中隔离后,需继续接受7天的居家健康监测。期间要求“非必要不外出”,特殊情况需通过专用车辆闭环转送。如不具备居家条件,或目的地为外省市,则需入住指定健康监测酒店,实行“一人一间”管理。整个健康监测期需每日进行体温和健康状况监测,并在第2天和第7天进行核酸检测。

1.3 健康监测期间的管理措施与外出限制

在健康监测期间,所有人员需严格遵守规定,不得擅自离开居住地。如有就医等紧急情况,必须使用专用车辆闭环转运,确保全程防疫安全。同时,社区和酒店会安排专人进行日常巡查和信息记录,确保健康监测工作落实到位。这些措施旨在最大限度降低疫情传播风险,保障公众健康安全。

- 上海一入境人员解除隔离11天后确诊事件分析

2.1 事件背景与具体案例回顾

2021年4月,上海卫健委通报了一起境外人员解除隔离后确诊的案例。该人员在新西兰留学,3月28日抵达上海浦东国际机场,随后被集中隔离观察。两次核酸检测结果均为阴性,且无任何异常症状。4月11日隔离期满后解除隔离,但11天后出现发热、咳嗽等症状,最终被确诊为新冠肺炎病例。这一事件引发了公众对隔离政策有效性的关注。

2.2 确诊原因初步推测与防控漏洞探讨

根据官方通报,该人员在隔离期间检测结果均为阴性,说明当时并未感染病毒。可能的情况是,其在隔离结束后的11天内被感染,或存在潜伏期未被发现的情况。此次事件暴露出当前防疫措施在追踪和监测上的潜在漏洞,尤其是在隔离结束后仍需持续关注个人健康状况的问题。

2.3 该事件对入境人员健康管理政策的影响

此事件促使相关部门重新审视入境人员的健康管理流程。尽管隔离期满后已进行多次检测,但仍无法完全排除后续感染风险。因此,后续政策进一步强化了对解除隔离人员的健康监测,如延长监测时间、增加检测频次等,以降低疫情传播的可能性。

- 境外人员隔离14天后是否可正常出行?

3.1 当前入境政策下隔离期满后的出行条件

根据上海现行的入境管理规定,境外人员在完成14天集中隔离后,若核酸检测结果为阴性且无相关症状,可以解除隔离。但这一阶段并不意味着完全脱离防疫管控。在解除隔离后,仍需继续接受7天的健康监测,期间需遵守严格的居家或酒店隔离要求,确保个人健康状况稳定。只有在健康监测期满,并且核酸检测结果依然为阴性的情况下,才被视为符合正常出行的基本条件。

3.2 隔离结束后仍需注意的防疫要求与风险提示

即便隔离期结束,出行者仍需保持高度警惕。当前防疫措施强调“动态清零”,因此即使没有症状,也需持续关注自身健康状态。部分区域要求解除隔离后继续佩戴口罩、保持社交距离,避免前往人群密集场所。此外,部分人员可能在隔离后期出现感染风险,因此建议在解除隔离后继续保持良好的卫生习惯,如勤洗手、避免聚集等,以降低二次传播的可能性。

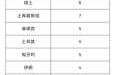

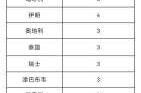

3.3 不同地区政策差异与国际通行标准对比

不同城市和地区对入境人员的管理政策存在差异。例如,一些地方可能延长健康监测时间,或增加核酸检测次数,以进一步保障公共安全。从国际角度来看,多数国家采取类似的“14天隔离+后续监测”模式,但具体执行方式有所不同。部分国家允许隔离结束后自由出行,但要求提供核酸检测证明或疫苗接种记录。相比之下,国内政策更注重闭环管理和持续追踪,以应对潜在的疫情输入风险。

本文系作者个人观点,不代表贝美号立场,转载请注明出处!