所有人都48小时核检一次?官方回应(48小时核酸和24小时核酸有什么区别)

- 48小时核酸与24小时核酸有何区别?官方回应引热议

1.1 48小时与24小时核酸检测的定义及有效期差异

48小时和24小时核酸检测的核心区别在于有效期不同。24小时核酸指的是在采样后24小时内有效的阴性结果,而48小时核酸则是在采样后48小时内有效。这种时间差直接影响了个人在出行、就医或进入公共场所时是否符合防疫要求。对于需要频繁流动的人群来说,选择合适的检测时间显得尤为重要。

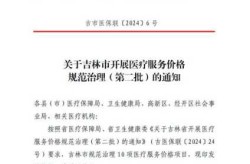

1.2 深圳市医院最新防控措施解读:为何要求48小时核酸

深圳市眼科医院近日发布通知,明确要求门诊、急诊及住院患者必须持48小时内的核酸检测阴性结果方可就诊。这一调整并非随意为之,而是基于当前疫情防控形势的综合考量。医院希望通过延长检测有效期,减少重复采样的频率,同时确保医疗服务的连续性和安全性。对于没有48小时核酸记录的患者,可现场进行采样,无需等待结果即可继续诊疗流程。

1.3 不同地区核酸查验标准不一,政策调整背后的考量

各地对核酸检测的要求存在明显差异,有的地方采用24小时,有的地方则放宽至72小时。这种差异源于当地疫情风险等级的不同。例如,北京近期将进入公共场所的核酸证明从48小时延长至72小时,目的是降低居民检测频次,减轻社会负担。国家卫健委也强调,核酸检测应根据实际需求灵活调整,避免不必要的筛查,保障正常生活秩序。

- 为什么需要48小时核检一次?疫情防控策略解析

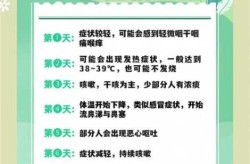

2.1 奥密克戎病毒特性对核酸检测频次的影响

奥密克戎变异株传播速度快、隐匿性强,使得疫情防控面临更大挑战。这种病毒的潜伏期较短,通常在3天左右,意味着感染者可能在短时间内从无症状发展为有传染性。因此,缩短检测间隔时间有助于更早发现潜在病例,防止疫情扩散。48小时核检正是基于这一特性设计,确保在病毒传播窗口期内及时识别风险人群。

2.2 国家卫健委专家对核酸检测频率的权威解释

国家卫生健康委疾控局一级巡视员贺青华指出,核酸检测是目前最科学、最有效的早期发现手段。他强调,核酸检测频率应根据地区疫情风险动态调整,避免“一刀切”式的防控措施。对于低风险区域,适当延长检测周期可以减少不必要的检测负担,同时仍能保持对疫情的有效监控。48小时核检在兼顾效率与安全的前提下,成为许多地区的合理选择。

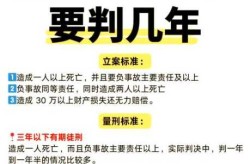

2.3 从“封控区”到“低风险区”,不同区域的检测要求差异

疫情防控政策因区域风险等级而异。封控区和管控区的居民需在24小时内完成首次核酸检测,以快速锁定感染源;而中高风险地区则要求48小时内完成全员筛查。对于低风险区居民,持48小时核酸阴性证明即可正常出行,既保障了防疫安全,也减少了对日常生活的干扰。这种分级管理方式体现了精准防控的理念,让防疫措施更具灵活性和针对性。

- 核酸检测常态化趋势下,公众如何应对?

3.1 72小时核酸是否成为新趋势?北京等地政策调整分析

北京近期将进入公共场所的核酸证明有效期从48小时延长至72小时,这一调整引发广泛关注。官方解释称,72小时内的核酸检测能够有效覆盖奥密克戎病毒的潜伏期,确保及时发现潜在感染者。同时,这也降低了居民频繁检测的负担,让防疫措施更贴近实际生活需求。多地开始探索不同周期的核酸查验标准,为未来防疫策略提供更多可能性。

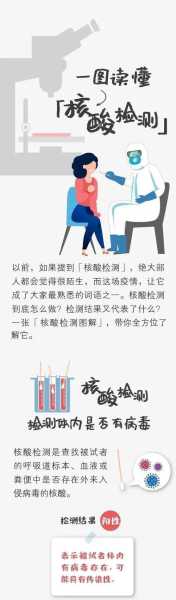

3.2 核酸混检是否可靠?技术原理与实际应用探讨

核酸检测混检是一种将多人样本合并检测的技术手段,可以大幅提高检测效率,降低成本。这种技术在大规模筛查中被广泛应用,尤其在疫情高发阶段,能快速完成大量人群的筛查工作。虽然混检可能略微增加假阴性风险,但只要操作规范、流程严谨,其准确性仍能得到保障。对于普通市民而言,接受混检是安全且高效的,不必过度担忧。

3.3 公众关心的问题:核酸查验是否会成为常态?

随着疫情防控进入常态化阶段,核酸检测是否会长期存在,成为公众关注的焦点。国家卫健委明确表示,在没有疫情或低风险地区,核酸检测不应成为日常标配。但在高风险区域或特定场合,如医院、学校、交通枢纽等,核酸检测仍是必要的防控手段。未来,核酸检测的频率和范围将根据实际情况动态调整,既保障安全,也尽量减少对生活的干扰。

本文系作者个人观点,不代表贝美号立场,转载请注明出处!