疫情放开北京死亡人数最新消息(北京疫情最新死亡人数)

1. 北京疫情放开后死亡人数统计分析

1.1 北京市卫健委最新疫情数据发布情况

北京市卫健委持续更新疫情相关数据,为公众提供透明、准确的信息。2025年3月和4月的数据显示,北京在疫情放开后,传染病报告数量有所上升,但死亡人数保持相对稳定。这些数据不仅反映了疫情的动态变化,也为社会提供了重要的参考依据。

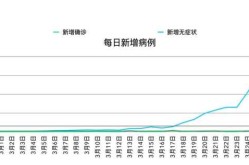

1.2 疫情放开后的整体死亡人数变化趋势

从2025年3月到4月,北京市的死亡人数从6例增加到15例,显示出一定的波动。这种变化可能与季节性因素、人群免疫力差异以及医疗资源分配有关。尽管如此,整体死亡率仍处于可控范围内,表明疫情防控措施在一定程度上发挥了作用。

1.3 不同时间段的死亡人数对比分析

对比3月和4月的数据可以发现,死亡人数在短时间内明显增加。这一现象可能与病毒传播速度加快、高风险人群暴露增加等因素有关。通过分析不同时间段的变化,有助于更全面地理解疫情的发展趋势,并为后续防控策略提供依据。

2. 北京疫情最新死亡人数官方数据更新

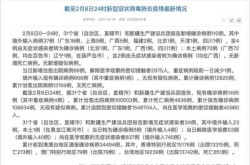

2.1 2025年3月北京市法定传染病报告与死亡数据

2025年3月,北京市卫健委发布了最新的法定传染病报告。数据显示,当月共报告21种传染病,总病例数为20565例,其中死亡人数为6例。这些数据涵盖了包括病毒性肝炎、痢疾、肺结核、淋病、梅毒、新型冠状病毒感染、流行性感冒等在内的多种疾病。这一阶段的死亡人数相对较低,反映出疫情防控措施在一定程度上发挥了积极作用。

2.2 2025年4月北京市法定传染病报告与死亡数据

进入2025年4月后,北京市的传染病报告数量进一步上升,达到27376例。死亡人数也从3月的6例增至15例。尽管整体死亡人数有所增加,但与去年同期相比,仍处于可控范围内。这一变化可能受到多种因素影响,如季节性传染病高发、人群免疫水平波动等。同时,这也提醒公众需要继续保持警惕,关注自身健康状况。

2.3 数据来源与统计方法说明

北京市卫健委的数据来源于全市各级医疗机构和疾控中心的实时上报系统。所有数据经过严格审核和交叉验证,确保信息的真实性和准确性。统计方法采用国家统一的标准,涵盖病例报告、死亡判定、分类汇总等多个环节。这种科学严谨的统计方式,为公众提供了可靠的数据支持,也为政府制定防控政策提供了重要依据。

3. 北京疫情相关病种的死亡率分析

3.1 主要传染病种类及其死亡人数分布

北京市在2025年3月和4月期间,报告的法定传染病中,病毒性肝炎、痢疾、肺结核等传统高发疾病仍然占据主导地位。其中,病毒性肝炎和肺结核是长期影响公众健康的病种,而新型冠状病毒感染则在放开后成为关注焦点。数据显示,这两个月的死亡病例主要集中在老年群体和免疫力较低的人群中。尽管新冠死亡人数并未大幅上升,但与其他传染病相比,其社会关注度更高。

3.2 新冠病毒感染与其他传染病的对比研究

从死亡率角度来看,新冠感染与传统传染病存在明显差异。2025年3月,新冠感染导致的死亡人数为0例,而到了4月,这一数字上升至3例。相比之下,肺结核和病毒性肝炎的死亡人数在两个月内分别有1例和2例。这表明,虽然新冠仍然是公众关心的重点,但其他传染病的威胁同样不可忽视。尤其是在医疗资源紧张的情况下,如何平衡各类疾病的防控工作成为关键。

3.3 高发传染病的防控现状与挑战

当前,北京在应对高发传染病方面已建立起较为完善的监测体系,但仍面临一些挑战。例如,肺结核的早期发现率仍有提升空间,部分患者因症状不典型而延误治疗。此外,随着疫情放开,人群流动性增加,流感等季节性传染病的传播风险也在上升。这些情况提醒相关部门需持续加强基层医疗能力建设,提高公众对各类传染病的认知水平,从而实现更有效的防控。

4. 北京疫情放开后的社会影响与公众反应

4.1 公众对疫情数据的关注度变化

疫情放开后,北京市民对疫情相关数据的关心程度明显提升。尤其是在2025年3月和4月,随着官方发布的死亡人数信息陆续公布,公众对疫情动态的讨论热度持续上升。社交媒体平台上,关于“北京疫情最新死亡人数”的话题频繁出现,反映出人们对健康安全的高度关注。这种关注度的变化不仅体现在网络讨论中,也反映在日常生活中,如口罩佩戴率、疫苗接种情况等。

4.2 医疗资源压力与公共卫生体系应对能力

疫情放开后,医疗系统面临前所未有的挑战。尽管新冠死亡人数未出现大幅增长,但其他传染病的病例数有所上升,给医院带来了额外负担。部分医院在高峰期出现排队时间长、床位紧张等问题,引发公众对医疗资源分配公平性的讨论。与此同时,公共卫生体系也在不断调整策略,比如加强基层医疗机构的应急能力,优化分级诊疗流程,以提高整体应对效率。

4.3 社会舆论与政府信息公开的互动关系

政府信息公开成为公众关注的焦点之一。随着疫情数据的逐步透明化,社会各界对信息真实性和及时性的要求越来越高。一些市民表示,希望看到更详细的疫情分析报告,包括不同区域、不同人群的感染与死亡情况。同时,也有声音呼吁政府在发布数据时更加细致,避免引发不必要的恐慌。这种互动关系表明,公众对疫情信息的期待已从单纯的数据公布,转向更深层次的理解与参与。

5. 展望与建议:疫情常态化下的管理与应对策略

5.1 基于数据分析的疫情防控优化方向

数据是制定科学防控政策的重要依据。从2025年3月和4月北京的疫情数据来看,虽然新冠死亡人数相对稳定,但其他传染病的发病率有所上升,说明疫情放开后,整体公共卫生环境面临新的挑战。未来需要进一步细化数据分类,比如按年龄、职业、区域等维度进行分析,以便更有针对性地调整防控措施。

5.2 提升医疗系统应对突发公共卫生事件的能力

面对疫情常态化,医疗系统的灵活性和响应速度显得尤为重要。当前部分医院在高峰期出现资源紧张的情况,反映出基层医疗力量仍需加强。应加大对基层医疗机构的投入,提升其应急处理能力,同时推动分级诊疗制度落地,让患者能够更高效地获得医疗服务,避免大医院过度拥挤。

5.3 加强公众健康意识与信息透明度建设

公众的健康意识直接影响疫情防控效果。疫情放开后,越来越多的人开始关注自身免疫和健康管理,但信息不对称问题依然存在。政府和媒体应持续发布权威、清晰的健康信息,帮助公众正确理解疫情动态。同时,建立更加透明的信息发布机制,让数据公开成为常态,增强社会信任感。

本文系作者个人观点,不代表贝美号立场,转载请注明出处!