河北一感染者轨迹涉北京地铁(北京确诊病例轨迹)

1. 河北一感染者轨迹涉及北京地铁,引发公众关注

1.1 河北感染者与北京地铁的关联情况概述

河北一名感染者在行程中多次乘坐北京地铁,这一信息迅速引起社会关注。该感染者曾于5月11日抵达北京南站,并通过地铁14号线换乘至大望路,随后返回燕郊。这种跨区域出行方式让公众对疫情传播路径产生强烈担忧。随着信息不断曝光,越来越多的人开始关注地铁作为高人流场所的防疫风险。

1.2 北京地铁在疫情防控中的角色分析

北京地铁作为城市交通的重要组成部分,每天承载着数百万乘客。在疫情防控期间,地铁站点和车厢成为潜在的传播风险点。此次河北感染者的出行轨迹再次凸显了地铁在疫情传播中的关键作用。相关部门必须加强对地铁环境的监测与管理,确保乘客安全。

1.3 公众对疫情传播路径的关注与担忧

随着疫情反复出现,公众对病毒传播路径的关注度持续上升。尤其是当感染者曾乘坐地铁时,人们会本能地担心自己是否也处于高风险环境中。这种情绪不仅影响个人出行选择,也让社会各界更加重视公共交通的防疫措施。

2. 河北密接者曾乘北京地铁14号线,京港地铁启动应急措施

2.1 密接者胡某某的行程轨迹详细梳理

河北三河市居民胡某某是安徽一名新冠确诊病例的密切接触者。他于5月11日乘坐G274次列车抵达北京南站,随后换乘地铁14号线前往大望路,再转乘私人大巴返回燕郊。这一系列出行行为让他的活动范围覆盖了多个公共场所,也引发了相关部门的高度关注。

2.2 京港地铁对相关站点进行消杀及核酸检测

为应对潜在风险,京港地铁在5月18日夜间运营结束后,对14号线北京南站进行了全面消杀工作。5月19日,地铁方进一步开展环境采样和核酸检测,所有结果均为阴性。这一系列措施展现了地铁运营方对防疫工作的高度重视。

2.3 地铁运营方应对措施的社会反响

京港地铁的及时反应赢得了公众的认可。许多市民表示,这种快速响应有助于缓解恐慌情绪,也让大家对公共交通的安全性更有信心。同时,也有声音呼吁地铁方加强日常防控,确保每一位乘客都能安心出行。

3. 北京确诊病例乘坐地铁的详细时间表曝光

3.1 病例1的日常出行与就餐记录

北京一名确诊病例居住在海淀区中关村街道双榆树西里社区,每天步行上下班。2月23日19:31,他曾在小区附近的山西刀削面店购买食物。2月25日中午12:30到13:40,他与同事在川军本色(双榆树双安店)用餐。当天晚上19:00,他又前往佳园春便民果蔬生鲜超市(双榆树店)购买水果。这些日常活动轨迹显示,他的出行范围主要集中在社区周边,且多次使用公共交通工具。

3.2 病例2的出差行程及返京交通方式

另一名病例居住在海淀区清河街道安宁庄西路上林溪2区,工作地点同样在海淀区北三环西路43号。2月25日至27日,他因工作需要赴京外参加团建培训。2月27日出现腹泻症状,3月2日开始发热。返京当天,他于17:50乘坐MU5121航班抵达北京,随后在20:15换乘地铁机场线、10号线和13号线返回家中。这一行程表明,他不仅在外地接触了潜在风险源,还通过地铁系统在本市内流动。

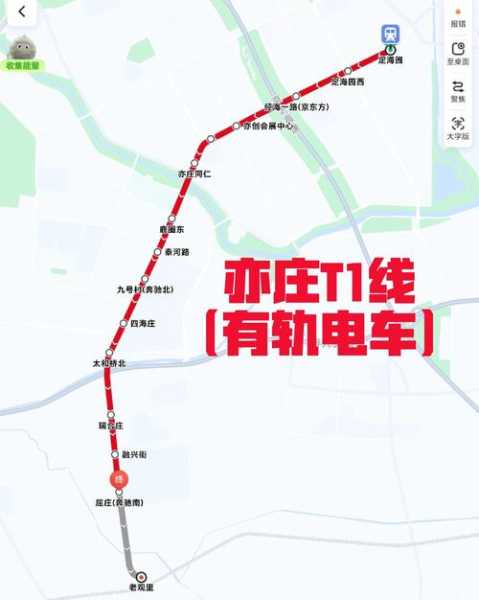

3.3 病例轨迹中地铁线路使用情况分析

从上述病例的出行记录来看,地铁14号线、10号线、13号线以及机场线均成为他们的出行选择。这些线路连接多个交通枢纽和居民区,客流量大,是城市交通的重要动脉。疫情发生后,这些线路的运行情况受到广泛关注,相关部门也加强了对重点站点的监测和管理。乘客在使用地铁时,更需注意个人防护,避免交叉感染风险。

4. 河北其他病例在京乘坐地铁的轨迹披露

4.1 河北怀来新增确诊病例的地铁出行情况

河北怀来一名新增确诊病例在疫情期间曾多次使用北京地铁系统。根据官方通报,该患者曾乘坐2号线和13号线进行日常出行。这两条线路连接了北京多个重要区域,包括商业中心、交通枢纽以及居民密集区。由于乘客流量大,这类线路在疫情防控中备受关注。患者的活动轨迹表明,其出行范围覆盖了北京的部分核心区域,进一步凸显了公共交通在疫情传播中的潜在风险。

4.2 顺义区新增病例的地铁活动轨迹

顺义区一名新增新冠肺炎确诊病例的出行记录也涉及北京地铁。根据公开信息,该患者曾乘坐9号线和1号线出行。这两条线路分别连接了北京西部与东部的重要节点,是市民通勤的主要选择之一。该病例的行程显示,其在不同时间段内频繁使用地铁,增加了与其他乘客接触的可能性。相关部门对相关站点进行了重点排查,确保防疫措施落实到位。

4.3 不同区域感染者的出行模式对比

从河北多个病例的出行情况来看,不同区域的感染者在使用地铁时呈现出一定的共性与差异。怀来和顺义的病例均选择了高客流线路,如2号线、9号线等,而部分病例则更倾向于使用机场线或13号线等连接远郊与市区的线路。这种出行模式反映出不同区域居民的日常通勤习惯,同时也提醒公众在乘坐地铁时需提高警惕,做好个人防护,减少交叉感染的风险。

5. 河北邢台无症状感染者在京的地铁出行记录

5.1 无症状感染者在颐和园的活动轨迹

10月17日,河北邢台一名无症状感染者与家人一同前往颐和园游玩。当天下午2点50分至6点,该患者一家在景区内停留了约3个半小时。颐和园作为北京热门旅游景点,游客数量庞大,尤其是在节假日或周末,人流密集程度较高。此次行程虽未涉及地铁,但其在公共场所的活动仍引发了公众对疫情传播路径的关注。

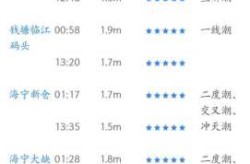

5.2 从科怡路地铁站到北京西站的行程分析

10月18日上午10点,该无症状感染者从科怡路地铁站A口进入,乘坐9号线前往北京西站。根据官方公布的出行记录,乘客在地铁上并未佩戴口罩,且在车厢内与其他乘客有短暂接触。这一段行程暴露了公共交通中潜在的感染风险,尤其是在高峰时段,人员密集、通风条件有限的情况下,病毒传播的可能性显著增加。

5.3 乘坐火车前往邢台的行程细节

10月18日中午11点55分,该无症状感染者乘坐Z161次列车,座位为15号车厢的107和108号。列车全程约需6小时,途中经过多个站点,乘客流动性大。尽管铁路部门已采取一系列防疫措施,如体温检测、健康码查验等,但该患者的行程仍然引发关注。相关部门已对相关车厢进行重点排查,并对同乘人员进行追踪,以确保疫情不扩散。

6. 呼吁加强地铁等公共交通场所防疫管理

6.1 地铁作为高人流场所的防疫挑战

1. 地铁作为城市交通的重要组成部分,日均客流量巨大,尤其是在早晚高峰时段,车厢内人员密集,通风条件有限,存在较高的交叉感染风险。

2. 近期多起疫情传播案例显示,感染者在乘坐地铁过程中可能与他人接触,增加了病毒扩散的可能性。

3. 随着城市化进程加快,地铁网络不断扩展,如何在保障出行便利的同时提升防疫能力,成为亟待解决的问题。

6.2 防控措施的优化建议与公众配合

1. 地铁运营方应进一步加强日常消毒频率,尤其是对扶手、闸机、座椅等高频接触区域进行重点消杀。

2. 建议在地铁站内增设更多红外测温设备,并对乘客进行健康码核验,确保进入地铁的人员健康状况可控。

3. 公众需提高自我防护意识,在乘坐地铁时全程佩戴口罩,减少交谈,避免在车厢内长时间停留。

6.3 未来如何进一步保障公共交通安全

1. 引入智能化管理系统,如通过大数据分析客流情况,合理调配运力,避免过度拥挤。

2. 推动“无接触”服务,如电子支付、智能安检等,减少人员直接接触带来的风险。

3. 加强宣传引导,提升市民对防疫措施的理解与支持,形成全社会共同参与的防疫氛围。

本文系作者个人观点,不代表贝美号立场,转载请注明出处!