美国疫情最新消息今天新增人数(中国疫情最新数据)

1. 美国疫情最新动态:单日新增人数再创新高

1.1 美国疫情数据概述:突破9000万病例与超百万死亡人数

美国的疫情形势依旧严峻,截至7月下旬,全国累计新冠确诊病例已经突破9000万例。这个数字背后是无数家庭的痛苦和医疗系统的巨大压力。更令人担忧的是,死亡人数已经超过100万,这相当于一个中等规模城市的总人口。这样的数据不仅让人感到震惊,也反映出疫情对社会的深远影响。

1.2 近期单日新增确诊病例与死亡人数分析

近期,美国的疫情再次迎来一波高峰。单日新增确诊病例达到15万,而死亡人数更是攀升至2237人。这一数字在短时间内迅速上升,显示出病毒传播速度的加快。这种趋势让很多民众感到不安,也让专家们开始重新评估防疫措施的有效性。

1.3 美国疾病控制和预防中心最新数据解读

根据美国疾病控制和预防中心(CDC)7月31日发布的数据,7月30日全美报告新增新冠确诊病例101171例,这是今年2月7日以来的最高纪录。这一数据表明,尽管疫苗接种率有所提升,但病毒依然在快速传播。CDC的数据显示,当前的疫情形势仍然不容乐观,需要进一步加强防控措施。

2. 中国疫情每日统计:精准防控下的数据变化

2.1 中国疫情整体情况回顾

中国的疫情防控始终坚持以科学、精准为核心。从年初到现在的每一个阶段,政府都根据实际情况调整策略,确保疫情不出现大规模反弹。数据显示,全国范围内的疫情总体保持平稳,新增病例数量相对可控,这得益于严格的防控措施和高效的监测体系。

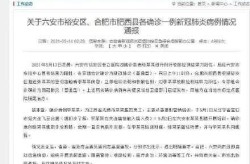

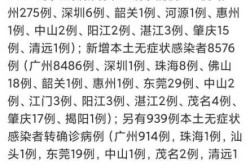

2.2 7月10日新增确诊病例与死亡人数统计

7月10日当天,全国31个省(自治区、直辖市)及新疆生产建设兵团报告新增确诊病例94例。其中,境外输入病例48例,本土病例46例。值得注意的是,当天没有新增死亡病例,也没有新增疑似病例。这一数据反映出当前疫情防控的成效,也说明了国内疫情传播的风险得到了有效控制。

2.3 中国疫情累计数据与治愈出院情况分析

截至7月10日24时,全国现有确诊病例1047例,累计治愈出院病例达到220431例,累计死亡病例5226例,累计报告确诊病例226704例。这些数字不仅展示了疫情的发展轨迹,也体现了国家在应对疫情方面的努力和成果。特别是治愈出院率的持续上升,表明医疗资源和治疗手段在不断优化,患者康复率显著提高。

3. 美国与中国疫情对比:应对策略与效果差异

3.1 疫情发展速度的对比分析

美国的疫情发展速度远超中国,尤其是在2021年之后,病例数和死亡人数持续攀升。数据显示,截至7月下旬,美国累计确诊病例已突破9000万例,死亡人数超过100万。相比之下,中国的新增病例始终保持在较低水平,单日新增往往不超过百例。这种差异不仅体现在数字上,更反映了两国在疫情防控上的不同节奏和力度。

3.2 医疗系统压力与死亡率比较

美国医疗系统在疫情高峰期承受了巨大压力,医院床位紧张、医护人员超负荷运转的情况屡见不鲜。而中国的医疗体系则通过严格的管控措施,有效避免了医疗资源的挤兑。从死亡率来看,美国的死亡率明显高于中国,这与疫苗接种率、医疗条件以及防疫政策的执行力度密切相关。

3.3 政府防疫措施与公众响应的差异

美国政府在疫情初期的应对相对分散,各州政策不一,导致防控措施难以统一推进。公众对于口罩、隔离等措施的接受度也存在较大分歧。反观中国,政府采取了集中统一的管理方式,配合全民参与的防控机制,使得疫情传播得到有效遏制。这种差异直接反映在最终的疫情数据和民众生活状态中。

4. 美国疫情最新消息:持续上升的风险与挑战

4.1 新冠病毒变异株对疫情的影响

美国当前面临的疫情反弹,与新冠病毒变异株的传播密切相关。奥密克戎变异株的多个子变体正在快速扩散,这些变异株具备更强的传染性,使得原本已经缓解的疫情再次升温。专家指出,部分变异株对现有疫苗的保护效果有所减弱,进一步增加了防控难度。这种病毒的不断演变,让公共卫生部门不得不持续调整防疫策略,以应对新的威胁。

4.2 疫苗接种覆盖率与免疫屏障现状

尽管美国在疫苗接种方面取得了显著进展,但不同地区之间的接种率差异依然明显。一些州的接种率长期低于全国平均水平,导致当地社区免疫屏障不够牢固。此外,部分人群对疫苗持保留态度,或因健康原因无法接种,使得整体免疫水平存在漏洞。这种状况为疫情的反复埋下了隐患,也让公共卫生机构面临更大的压力。

4.3 疫情反弹对经济和社会的潜在冲击

疫情的持续上升不仅影响公共健康,也对经济和社会稳定构成威胁。企业可能因员工感染而被迫暂停运营,供应链受到干扰,消费者信心也可能因此下降。同时,医疗资源紧张、医护人员短缺等问题再度浮现,给社会带来额外负担。面对这一局面,政府和民众都需要重新审视防疫措施,确保在保障健康的同时,尽量减少对日常生活和经济发展的负面影响。

5. 中国疫情最新数据:稳定态势下的防控措施

5.1 全国范围内的疫情监测与报告机制

中国在疫情防控方面建立了完善的疫情监测和报告体系。通过全国范围内的实时数据追踪,各地卫生部门能够迅速掌握疫情动态,及时采取应对措施。这种高效的监测机制,确保了信息的透明度和准确性,为科学决策提供了坚实的数据支持。同时,国家卫健委定期发布权威数据,让公众能够清晰了解当前疫情形势。

5.2 境外输入与本土病例的双重管理

面对全球疫情的不确定性,中国始终将境外输入病例作为防控重点。通过严格的入境检疫、隔离观察和核酸检测等措施,有效防止了境外病毒的传播。与此同时,对于本土病例的管理同样毫不松懈,一旦发现新增病例,立即启动流调和封控程序,最大限度减少扩散风险。这种“双管齐下”的策略,是保持疫情稳定的重要保障。

5.3 防控政策在不同地区的实施情况

中国的疫情防控政策并非一刀切,而是根据不同地区的实际情况灵活调整。例如,在人口密集的大城市,防控措施更为严格,而在农村或低风险地区,则更多依靠常态化管理。这种因地制宜的策略,既保证了防疫效果,也兼顾了社会运行的正常秩序。各地政府根据疫情变化及时优化措施,体现了高效治理和精准施策的能力。

6. 国际视角下的中美疫情防控经验

6.1 全球疫情背景下中美防疫模式的比较

全球疫情持续蔓延,各国采取了不同的应对策略。美国和中国作为世界两大经济体,其防疫模式差异显著。美国更强调个人自由与市场机制,而中国则以集中统一、快速响应为主要特点。这种差异在疫情初期就已显现,也影响了两国疫情的发展轨迹。从数据上看,美国的病例数和死亡人数远超中国,反映出不同防疫模式的实际效果。

6.2 世界卫生组织对两国疫情的评估与建议

世界卫生组织(WHO)多次对中美两国的防疫措施进行评估,并提出相应建议。对于美国,WHO指出其疫苗接种率不均衡、公共卫生基础设施存在短板等问题。而对于中国,WHO肯定了其在疫情早期的严格防控措施,同时建议加强国际合作与信息共享。这些评估为全球抗疫提供了重要参考,也为各国优化防疫策略提供了方向。

6.3 中美合作与信息共享在疫情防控中的作用

尽管中美在防疫模式上存在分歧,但双方在疫情防控中仍保持了一定程度的合作。例如,在疫苗研发、病毒溯源和医疗物资供应等方面,两国都有一定的交流与协作。信息共享是国际合作的重要基础,只有通过透明的数据交流,才能更好地应对全球性挑战。未来,如何在坚持自身立场的同时加强合作,将是两国共同面对的重要课题。

7. 展望未来:疫情发展趋势与全球公共卫生展望

7.1 美国疫情可能的走向与应对预测

美国当前的疫情数据表明,病毒仍在持续传播,单日新增病例和死亡人数仍处于较高水平。随着夏季的到来,人员流动增加,病毒传播风险进一步上升。专家预测,如果疫苗接种率无法显著提高,未来几个月内美国可能面临新一轮疫情高峰。政府需要在加强疫苗推广、优化医疗资源分配以及提升公众防护意识方面做出更多努力,才能有效控制疫情蔓延。

7.2 中国疫情防控的长期策略与目标

中国的防疫政策始终以“动态清零”为核心,强调精准防控和快速响应。面对全球疫情的不确定性,中国正在逐步调整防控措施,探索更加科学合理的防疫模式。未来,中国可能会进一步优化核酸检测、疫苗接种和重点人群管理,同时加强国际合作,提升全球公共卫生治理能力。长远来看,构建更完善的疾病监测体系和应急响应机制,将是疫情防控的重要方向。

7.3 全球抗疫合作与未来公共卫生体系构建

新冠疫情暴露了全球公共卫生体系的短板,也促使各国重新审视健康安全的重要性。未来的全球抗疫合作将更加注重信息共享、技术互通和资源调配。无论是疫苗研发、药物供应,还是疫情预警系统建设,都需要国际社会共同努力。建立一个更加高效、透明、包容的全球公共卫生体系,不仅是应对当前挑战的需要,更是保障人类健康福祉的长远目标。

本文系作者个人观点,不代表贝美号立场,转载请注明出处!