疫情结束了吗2023通知消息(疫情到2022年能结束吗)

1. 疫情是否全面结束?2023年最新官方消息解读

1.1 国家卫健委关于疫情管理政策的调整

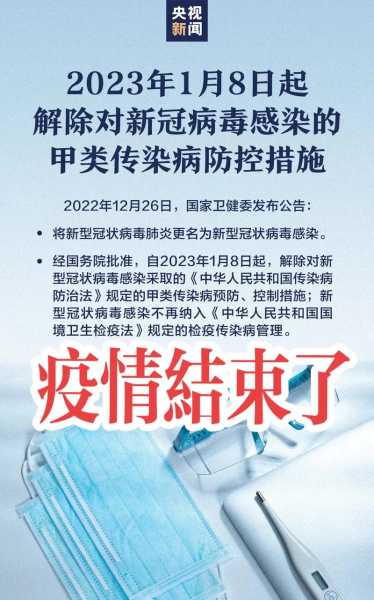

国家卫健委在2023年1月8日宣布,将新冠从“甲类传染病”调整为“乙类传染病”,并采取“乙类乙管”的防控策略。这一变化标志着疫情防控重心从“防感染”转向“保健康、防重症”。政策调整的背后,是基于对疫情形势的科学研判和实际防控经验的总结。此举不仅减轻了社会运行的压力,也让民众能够更理性地面对疫情。

1.2 世界卫生组织对新冠疫情现状的评估

世界卫生组织在2023年初明确表示,新冠疫情不再构成“国际关注的突发公共卫生事件”。这表明全球范围内的疫情已经进入相对稳定阶段。但世卫组织也强调,病毒仍然存在,人类仍需保持警惕。这种判断既是对当前局势的认可,也是对未来风险的提醒。

1.3 各国疫情防控措施的变化与疫情关系分析

随着疫情形势的演变,许多国家逐步放宽防疫限制,恢复经济和社会活动。例如,美国、欧洲多国相继取消口罩令和社交距离要求。这些变化并非意味着疫情彻底结束,而是基于疫苗接种率提升、医疗资源充足以及病毒变异趋势向好的综合考量。各国政策调整的背后,反映了对疫情长期化和常态化的适应。

2. 2022年疫情结束时间官方通知回顾

2.1 2022年初各机构对疫情结束时间的预测

2022年初,多个研究机构和专家对疫情结束时间提出了不同看法。例如,《医学病毒学》在2022年2月发表文章,认为新冠疫情将在当年结束。这种预测基于当时疫苗接种率提升、部分国家疫情趋于平稳等因素。然而,实际情况并未如预期般乐观,病毒变异带来的挑战让疫情持续影响全球。

2.2 世卫组织在2022年的相关声明与动态

世界卫生组织在2022年多次表示,新冠疫情的结束正在接近。特别是在2022年9月,世卫组织官员指出,新冠的流行阶段即将结束。这一表态让不少人看到希望,但同时,世卫组织也强调,疫情尚未真正结束,仍需保持警惕。这种表述反映了全球疫情防控的复杂性和不确定性。

2.3 不同国家和地区在2022年的疫情控制情况

2022年,各国根据自身国情采取了不同的防疫策略。一些国家逐步放开管控,而另一些国家则继续加强防疫措施。例如,新加坡在2022年初期曾预测疫情将在年底结束,但随后因奥密克戎变异株的爆发,疫情形势再次紧张。中国在2022年12月下旬迎来疫情高峰,之后逐步下降,显示出疫情控制的有效性。

3. 2023年全球疫情形势与数据趋势分析

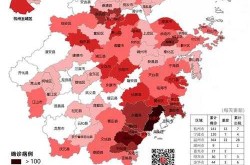

3.1 全球确诊病例与死亡率变化趋势

2023年初,全球新冠疫情依然处于活跃状态。根据最新统计数据,全球累计报告确诊病例数达到6.6亿例以上,且在短期内仍保持上升趋势。尽管部分国家的疫情已进入低谷,但部分地区仍然面临感染率上升的压力。死亡率方面,随着疫苗接种和医疗条件的改善,整体死亡率有所下降,但仍存在地区差异,特别是在医疗资源相对匮乏的地区。

3.2 疫情高峰与低谷的时间节点

2023年的疫情呈现出明显的波动性。中国在2022年12月下旬迎来疫情高峰,随后逐步下降,至2023年1月全国疫情已明显缓解。然而,全球范围内的疫情并未完全消退,部分国家和地区在2023年中后期出现新的感染高峰。例如,美国、欧洲部分地区在夏季后疫情有所反弹,但总体趋势仍呈现下降态势。这种周期性的波动表明,疫情尚未真正结束,仍需持续关注。

3.3 专家对2023年疫情走向的预测

多位专家对2023年的疫情走向进行了分析和预测。华盛顿大学健康计量与评估研究所指出,新冠病毒感染率和死亡率将在2023年迎来小高峰,但整体趋势向好。中国科学院院士黄建平团队预测,若奥密克戎未出现新型变异,疫情大流行可能在2023年11月左右结束。这些预测为各国制定防疫政策提供了重要参考,但也提醒人们,未来仍存在不确定性。

4. 中国疫情现状及防控政策调整

4.1 国家卫健委“乙类乙管”政策实施背景

2023年1月8日起,国家卫健委正式将新冠纳入“乙类乙管”管理,标志着疫情防控策略从“防感染”转向“保健康、防重症”。这一调整基于国内疫情形势的持续好转以及医疗资源的逐步恢复。政策变化的背后,是政府对疫情发展趋势的科学研判,也是对民众生活和经济活动的合理平衡。

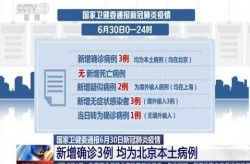

4.2 中国疾控中心对国内疫情的监测数据

中国疾控中心数据显示,本轮疫情在2022年12月下旬达到高峰,之后呈现稳步下降趋势。到2023年1月中旬,全国整体疫情已降至较低水平。尽管部分地区在特定时间段内出现小幅波动,但并未形成大规模传播。这表明,当前中国的疫情形势总体可控,防控措施正在发挥积极作用。

4.3 “五一”期间疫情反弹情况与应对措施

“五一”假期期间,部分地区的发热门诊监测数据显示,疫情出现小幅上升。然而,各地在院重症病例数并未大幅增加,说明疫情的严重性得到了有效控制。针对这一情况,相关部门迅速采取应对措施,加强了重点区域的监测和防控力度,确保公众健康安全。

5. 疫情结束的不确定性与挑战

5.1 变异毒株带来的新风险

病毒不断变异,新的变异株可能带来更高的传播力或更强的免疫逃逸能力。尽管目前主流毒株的毒性有所下降,但变异仍是一个不可忽视的风险因素。每一次变异都可能对现有疫苗和治疗手段提出新的挑战,也让疫情的结束变得更加复杂。

5.2 疫苗效用与重复感染问题

疫苗在控制疫情中发挥了关键作用,但其保护效果会随着时间推移而减弱。重复感染的情况也逐渐增多,尤其是在高密度人群中。这不仅增加了个体健康风险,也对公共卫生体系提出了更高要求。如何提升疫苗覆盖率和延长保护时间,成为当前的重要课题。

5.3 医疗资源恢复与后遗症影响

疫情初期,医疗资源面临巨大压力,医院、医护人员和物资都处于紧张状态。随着疫情形势好转,医疗系统逐步恢复,但部分地区的基层医疗仍需进一步加强。此外,大量患者在康复后仍存在长期健康问题,如肺部损伤、神经系统影响等,这些后遗症的管理也需要持续关注。

6. 新技术与新药物助力疫情防控

6.1 鼻喷雾式疫苗的研发进展

鼻喷雾式疫苗作为一种新型接种方式,正在成为全球科研人员关注的焦点。相比传统的注射疫苗,鼻喷雾更易于操作,尤其适合儿童和对针头有恐惧感的人群。这种疫苗通过模拟自然感染路径,激发局部免疫反应,能有效提高抗体水平,为防控疫情提供了更多选择。

6.2 多变异毒株预防型疫苗的研究

面对不断出现的变异毒株,科学家们正致力于研发能够覆盖多种变异株的广谱疫苗。这类疫苗不仅针对奥密克戎等当前主流毒株,还能应对未来可能出现的新变种。研究结果显示,部分候选疫苗在动物实验中展现出良好的保护效果,为全球疫情防控带来了新的希望。

6.3 新型新冠药物对症状的缓解作用

随着病毒不断演变,针对其特性的治疗药物也在持续更新。一些新型抗病毒药物已被证实能够显著减轻感染者症状,缩短病程,并降低重症风险。这些药物不仅提升了患者的生活质量,也为医疗系统减轻了负担,让疫情防控更加高效和精准。

7. 结语:疫情虽有缓和,仍需警惕未来风险

7.1 各国防疫政策调整背后的考量

各国在疫情形势变化后逐步调整防控策略,背后有着多方面的考量。从经济恢复到社会秩序重建,政策的转变反映了对现实情况的综合评估。但这种调整并不意味着疫情彻底结束,而是基于当前数据和科学判断做出的阶段性决策。

7.2 疫情结束的定义与现实差距

“疫情结束”这一说法在不同国家和地区有着不同的标准。有人认为病例数下降、重症率降低即可视为结束,也有人坚持需要长期稳定和全面免疫才能真正告别疫情。现实中,病毒仍在不断变异,新的挑战随时可能出现,因此疫情结束并非一蹴而就。

7.3 展望未来,如何构建更健康的公共卫生体系

面对未来的不确定性,建立更加完善的公共卫生体系显得尤为重要。这包括加强疾病监测能力、提升医疗资源调配效率、推动疫苗研发和药物更新,以及提高公众健康意识。只有持续投入和优化,才能为可能再次出现的公共卫生事件做好准备。

本文系作者个人观点,不代表贝美号立场,转载请注明出处!