大学生把核酸检测结果改阳性被拘(私改核酸检测报告后果)

1. 大学生私改核酸检测报告事件引发社会关注

1.1 事件背景与社会反响

- 最近,一起大学生私自修改核酸检测结果为阳性的事件在网络上引发热议。这类行为看似是“玩笑”或“逃避”,实则触及法律底线,引发公众强烈关注。

- 社会舆论普遍认为,这种行为不仅不负责任,还可能对公共安全造成威胁,尤其是在疫情防控的关键时期,任何虚假信息都可能带来严重后果。

- 事件曝光后,不少网友表示震惊,同时也开始反思:为什么会有年轻人敢冒如此风险?背后是否存在教育缺失或法律意识淡薄的问题?

1.2 多地案例曝光,反映问题严重性

- 山西、山东、河南、广州等地相继出现类似事件,反映出问题并非个例,而是具有一定的普遍性。

- 这些案例中,有人是为了开玩笑,有人是为了吓唬同学,还有人是为了逃避社交场合或骗取假期,但最终都付出了法律代价。

- 每一起事件的背后,都是对社会秩序和公共安全的挑战,也暴露出部分年轻人对法律缺乏敬畏之心。

2. 典型案例分析:大学生私改核酸检测结果被拘

2.1 山西阳泉张某龙事件:开玩笑引发行政拘留

- 山西阳泉一名19岁的大学生张某龙,为了和同学开玩笑,使用P图软件将自己原本阴性的核酸检测结果修改为阳性。

- 这个行为看似无害,却在微信聊天中被传播出去,最终被公安机关发现。

- 张某龙因此被依法处以行政拘留,成为该事件的典型代表之一。

2.2 山东鄄城白某某事件:故意传播虚假信息

- 山东鄄城的白某某为了吓唬同学,将自己的核酸检测结果从阴性改为阳性,并发布到微信群中。

- 这一行为迅速引发关注,导致信息被大量转发,造成一定的社会恐慌。

- 白某某最终被警方依法行政拘留,教训深刻。

2.3 河南商丘靳某事件:逃避社交场合的违法行为

- 河南商丘夏邑县的靳某为了躲避酒局,将核酸检测阴性报告用软件修改为阳性。

- 他将这份伪造的报告发送到微信群,试图以此作为不去参加聚会的理由。

- 靳某的行为被警方发现后,受到行政拘留5天的处罚,成为逃避责任的反面教材。

2.4 广州梁某事件:谎称阳性骗取假期被严惩

- 广州一名男子梁某为了请假,谎称自己核酸检测结果为阳性。

- 他通过网络平台提交虚假信息,试图获得休息时间,但很快被相关部门识破。

- 梁某不仅被行政拘留20日,还被处以罚款500元,成为严重后果的典型案例。

3. 法律规定解读:伪造核酸检测结果的法律责任

3.1 《治安管理处罚法》相关条款及处罚标准

- 根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第二十五条的规定,散布谣言、谎报险情、疫情、警情或者以其他方式故意扰乱公共秩序的行为,将面临五日以上十日以下的行政拘留。

- 对于情节较轻的违法行为,可以处以五日以下拘留或者五百元以下罚款。

- 这一法律条款明确指出,任何形式的虚假信息传播,尤其是与疫情防控相关的不实信息,都会受到法律的严惩。

3.2 《关于依法惩治妨害疫情防控违法犯罪的意见》内容解析

- 最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部联合发布的《关于依法惩治妨害疫情防控违法犯罪的意见》,进一步明确了对编造、传播虚假疫情信息行为的法律定性。

- 该意见指出,如果个人明知是虚假信息,仍然在信息网络或其他媒体上传播,严重扰乱社会秩序的,可能构成“编造、故意传播虚假信息罪”。

- 此类行为一旦成立,最高可被判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;若造成严重后果,刑期可能延长至三年以上七年以下。

3.3 故意传播虚假信息可能构成刑事犯罪

- 伪造核酸检测结果并进行传播,不仅属于行政处罚范畴,还可能触犯刑法。

- 如果行为人通过网络平台、微信群等渠道广泛传播虚假信息,造成社会恐慌或干扰防疫工作,可能面临更严重的刑事责任。

- 法律的严厉程度反映出国家对于维护公共卫生安全和社会稳定的高度关注,任何试图挑战法律底线的行为都将付出沉重代价。

4. 私改核酸检测报告的社会危害与影响

4.1 引发公众恐慌,破坏社会信任

- 伪造核酸检测结果的行为一旦被传播,容易引发公众的恐慌情绪。尤其是在疫情高发期,任何关于感染情况的不实信息都可能被迅速放大。

- 这种行为不仅让无辜的人陷入不必要的焦虑,还可能导致社会对防疫政策的信任度下降,影响整体防疫工作的推进。

- 当人们开始质疑官方数据的真实性时,公共舆论环境将变得混乱,给政府和相关部门的决策带来额外压力。

4.2 浪费公共资源,干扰防疫工作

- 虚假的核酸检测结果一旦被传播,可能会导致大量医疗资源被浪费在不必要的排查和追踪上。

- 医疗机构需要对疑似病例进行进一步检测、隔离和管理,这无疑增加了基层防疫人员的工作负担。

- 如果虚假信息造成大规模人群恐慌,甚至可能引发抢购防护物资、堵塞交通等连锁反应,严重影响社会正常运转。

4.3 对个人信用和未来发展的长期影响

- 一旦被认定为私改核酸检测结果,个人将面临行政处罚甚至刑事责任,这会直接影响其个人信用记录。

- 在今后的求职、升学、贷款等重要人生阶段,不良记录可能成为难以逾越的障碍。

- 更重要的是,这种行为会对个人形象造成永久性损害,影响他人对其诚信和责任感的判断,长远来看将对个人发展产生深远负面影响。

5. 公安机关警示:维护防疫秩序不容挑战

5.1 警方对类似行为的严厉打击态度

- 近期多起私改核酸检测结果的事件被公安机关迅速查处,反映出警方对扰乱防疫秩序行为的零容忍态度。

- 每一起案件都被依法处理,无论是出于玩笑、逃避责任还是其他目的,只要涉及虚假信息传播,都将面临法律制裁。

- 公安机关明确表示,任何试图破坏防疫工作正常进行的行为,都将受到法律的严惩,绝不姑息。

5.2 呼吁公众增强法律意识,杜绝谣言传播

- 面对复杂多变的疫情形势,公众更需要提高法律意识,了解自身行为可能带来的后果。

- 一些人因为不了解相关法律规定,误以为只是“开玩笑”或“小事”,实际上已经触碰了法律底线。

- 警方提醒大家,网络不是法外之地,每一条信息都可能影响社会秩序,必须时刻保持理性与责任感。

5.3 加强网络环境监管,净化信息空间

- 针对近期频发的虚假信息传播现象,相关部门正在加强对网络平台的监管力度。

- 社交媒体和即时通讯工具成为谣言传播的主要渠道,平台方也在积极配合警方打击违法行为。

- 通过技术手段和人工审核相结合的方式,努力营造一个更加健康、真实的信息环境,让公众能够获取准确、权威的疫情信息。

6. 专家观点与社会反思:如何预防类似事件发生

6.1 加强青少年法治教育与道德引导

- 青少年正处于价值观形成的关键阶段,法治意识和道德观念的培养尤为重要。

- 学校和家庭应共同承担起教育责任,通过案例教学、模拟演练等方式,让青少年明白虚假信息传播的严重后果。

- 教育部门可以将疫情防控相关法律法规纳入课程体系,帮助学生树立正确的法律认知。

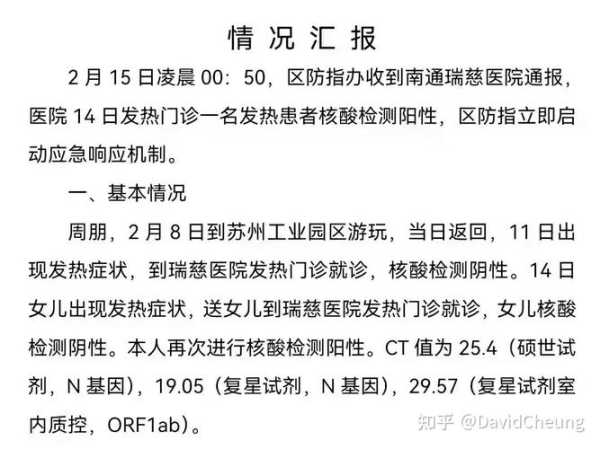

6.2 完善核酸检测信息管理机制

- 当前核酸检测结果多为纸质或电子版,存在被篡改的风险,需进一步加强信息保护。

- 推动使用更安全的数字化平台,如区块链技术,确保数据不可篡改,提升信息可信度。

- 建立统一的信息查询系统,让公众能够便捷、准确地获取自己的检测结果,减少人为操作空间。

6.3 提升公众对疫情信息的认知与辨别能力

- 疫情信息复杂多变,公众需要具备基本的信息甄别能力,避免被谣言误导。

- 媒体和官方机构应持续发布权威信息,帮助公众建立科学判断标准。

- 开展全民健康素养提升行动,普及防疫知识和法律常识,让更多人成为理性传播者而非谣言制造者。

(大学生把核酸检测结果改阳性被拘(私改核酸检测报告后果))

本文系作者个人观点,不代表贝美号立场,转载请注明出处!