河南郑州地铁5号线死了多少人(郑州地铁8号线完整站点)

1. 郑州地铁5号线“7·20”事故伤亡情况回顾

1.1 事故背景与时间线

- 2021年7月20日,郑州遭遇极端强降雨天气,城市多个区域出现严重内涝。

- 当天下午,郑州地铁5号线因积水导致列车被困在隧道中,部分乘客无法及时撤离。

- 这场突如其来的自然灾害直接冲击了城市基础设施,也暴露了轨道交通系统在极端天气下的脆弱性。

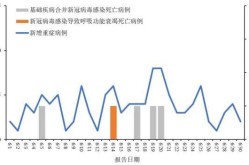

1.2 死亡人数及遇难者名单公布

- 事故最终造成14人不幸遇难,这一数字让整个社会为之震惊。

- 遇难者来自不同地区,包括郑州本地居民以及周边城市的人员,年龄跨度从20岁到51岁不等。

- 公布的遇难者名单中,有女性也有男性,涵盖了不同职业和生活背景的人群。

- 每一个名字背后,都是一个家庭的悲剧,也让公众对城市安全问题更加关注。

1.3 社会反响与后续处理措施

- 事故发生后,社会各界纷纷表达对遇难者的哀悼,同时呼吁加强城市应急体系建设。

- 政府部门迅速介入调查,对事故原因进行深入分析,并出台了一系列改进措施。

- 事故促使郑州乃至全国范围内重新审视轨道交通的安全标准与应急预案。

- 随着时间推移,相关责任人被追责,城市交通管理部门也加大了对地铁系统的监管力度。

2. 郑州地铁8号线建设进展与线路规划

2.1 8号线一期工程概况

- 郑州地铁8号线是连接城市东西方向的重要骨干线路,承载着提升城市交通效率的重任。

- 该线路全长约51.78公里,是一条以地下站为主的轨道交通线路,充分考虑了城市空间利用和市民出行需求。

- 目前,8号线一期工程已进入全面建设阶段,施工进度稳步推进,为未来开通运营打下坚实基础。

- 作为郑州轨道交通网络中的重要一环,8号线将极大缓解城市东西向的交通压力,优化城市出行结构。

2.2 线路走向与站点设置

- 8号线一期工程起点位于绕城高速公路东侧的天健湖站,终点设在中牟县鲁庙站,贯穿郑州主城区与东部区域。

- 全线共设28座车站,全部为地下站,确保不影响地面交通和城市景观。

- 站点分布覆盖多个重点区域,包括高校聚集区、商业中心以及居民密集区,方便市民日常通勤和生活出行。

- 每个站点的设计均结合周边环境,注重实用性与便捷性,力求提升乘客体验。

2.3 换乘站点分析与交通网络意义

- 8号线设有9座换乘站,与多条既有或在建线路实现无缝衔接,大大增强整体交通网络的连通性。

- 在郑州大学站和郑州东站,8号线可与1号线换乘,方便学生和商务人士快速往来市区与高铁枢纽。

- 东风路站与2号线交汇,进一步提升市中心区域的交通便利度,缓解高峰时段拥堵问题。

- 与3号线在同乐站和圃田西站换乘,有助于加强郑东新区与主城区之间的联系,促进区域协调发展。

- 8号线与4号线、5号线、6号线、7号线及12号线等线路的换乘设计,不仅提升了单条线路的使用价值,也为整个城市轨道交通系统注入更强活力。

3. 郑州地铁系统发展现状与未来展望

3.1 地铁网络布局与城市交通影响

- 郑州地铁系统近年来持续扩展,逐步形成覆盖全市的轨道交通网络,成为市民日常出行的重要选择。

- 现有线路已基本覆盖主城区,并向周边区域延伸,极大缓解了地面交通压力,提高了通勤效率。

- 随着5号线、6号线等线路的陆续开通,郑州地铁在城市交通中的地位愈发重要,成为推动城市发展的关键力量。

- 地铁网络的完善不仅提升了城市运行效率,也带动了沿线地区的经济发展和人口流动。

3.2 8号线对区域发展的推动作用

- 郑州地铁8号线作为东西向骨干线路,将有效连接城市核心区与东部新兴区域,促进资源合理分配。

- 线路经过多个重点发展板块,如郑东新区、中牟县等,为这些区域带来更便捷的交通条件和更多发展机遇。

- 8号线的建设将带动沿线商业、住宅和产业布局优化,提升区域整体吸引力和发展潜力。

- 通过加强区域间的联系,8号线有助于缩小城市发展差距,推动全域协调发展。

3.3 其他在建或规划线路的协同效应

- 除了8号线,郑州还有多条线路正在建设或规划中,如7号线、12号线等,共同构建更加完善的轨道交通体系。

- 这些线路与现有线路相互衔接,形成纵横交错的网络结构,提高整体运输能力和服务范围。

- 在建线路的推进将进一步增强郑州地铁系统的承载力,满足日益增长的出行需求。

- 多线路协同运作将提升城市交通的灵活性和稳定性,为市民提供更高效、舒适的出行体验。

4. 城市轨道交通安全与公众关注焦点

4.1 地铁安全问题引发的社会讨论

- 郑州地铁5号线“7·20”事件成为全国关注的焦点,事故背后暴露的城市轨道交通安全管理问题引发广泛讨论。

- 公众对地铁安全的关注度持续上升,尤其在极端天气条件下,如何保障乘客生命安全成为社会热议话题。

- 事故发生后,相关部门迅速展开调查,但公众对信息透明度和应急响应机制仍存在质疑。

- 安全问题不仅关乎技术层面,更涉及城市规划、管理能力以及公共服务体系的完善程度。

4.2 从5号线事故看城市轨道交通安全管理

- “7·20”事件中,暴雨导致地铁站内积水严重,部分车厢被淹,造成人员伤亡,反映出应急措施存在明显短板。

- 事故暴露出地铁系统在极端天气应对预案、排水系统建设、乘客疏散流程等方面的不足。

- 事后调查显示,部分站点在灾害预警和信息发布方面反应迟缓,未能及时引导乘客避险。

- 这次事件促使相关部门重新审视地铁安全标准,推动建立更加科学、系统的安全管理机制。

4.3 公众对地铁建设与运营的期待与建议

- 公众普遍希望地铁建设能够更加注重安全设计,特别是在防洪、通风、逃生通道等关键环节。

- 乘客对地铁运营的透明度提出更高要求,希望能在突发事件中第一时间获取准确信息。

- 多数市民建议加强地铁工作人员培训,提升应急处理能力和服务水平。

- 未来地铁发展不仅要追求速度和覆盖范围,更要以安全为核心,打造让公众安心出行的公共交通系统。

(河南郑州地铁5号线死了多少人(郑州地铁8号线完整站点))

本文系作者个人观点,不代表贝美号立场,转载请注明出处!