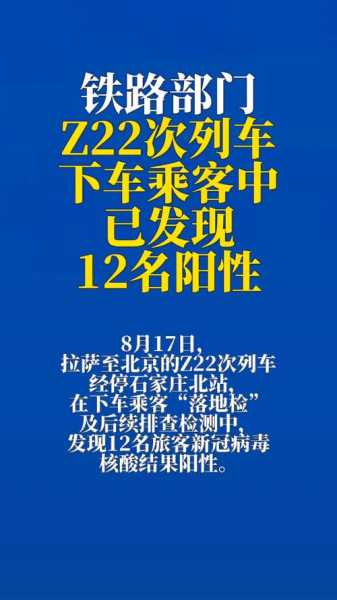

Z22次列车乘客中已发现12名阳性(Z22次列车)

Z22次列车乘客阳性病例事件回顾

Z22次列车是一趟连接西藏拉萨与北京西的重要铁路线路,全程跨越多个省份。这趟列车不仅承载着大量旅客的出行需求,也在区域间人员流动中扮演着关键角色。自开通以来,Z22次列车以其稳定的运行和便捷的服务受到广泛关注。

8月17日,Z22次列车在石家庄北站停靠时,当地防疫部门对下车乘客进行了“落地检”及后续排查。在此过程中,发现了12名旅客新冠病毒核酸检测结果呈阳性。这一发现迅速引发了社会关注,也促使相关部门展开全面排查。

(Z22次列车乘客中已发现12名阳性(Z22次列车))

(Z22次列车乘客中已发现12名阳性(Z22次列车))经过详细调查,这12名阳性旅客均来自拉萨地区,并且在8月15日进站乘车时,均持有48小时内核酸检测阴性证明。他们经过了测温、验码等常规防疫流程,符合当时的国家防疫规定。目前尚未发现其他同车旅客或铁路工作人员感染的情况,说明疫情传播范围相对可控。

阳性病例的出现已波及多个省市,包括河北石家庄、衡水、沧州,山西晋城、运城,山东枣庄等地。截至目前,涉及Z22次列车的阳性感染者至少有33例,覆盖范围广泛,显示出跨区域传播的风险。

拉萨火车站随后发布公告,因疫情防控需要,自8月19日起至9月10日,Z22次列车的运行区段由拉萨至北京西调整为拉萨至西宁,西宁成为终点站,而西宁至北京西区间则暂时停运。这一调整旨在减少疫情扩散的可能性,保障更多地区的安全。

这起事件不仅牵动了公众的神经,也让人们重新审视公共交通工具在疫情防控中的作用。Z22次列车的运行情况和防疫措施,成为社会各界关注的焦点,也为后续防疫工作提供了重要参考。

疫情传播风险与防控措施分析

Z22次列车引发的疫情事件,涉及多个省市,显示出跨区域传播的潜在风险。目前,阳性病例已扩散至河北、山西、山东、河南、北京、甘肃、湖南等地,说明病毒在人员流动过程中可能形成新的传播链。这种跨省传播对防疫工作提出了更高要求,也提醒各地必须加强联防联控机制。

在列车运行过程中,防疫措施的执行情况成为关注焦点。根据现有信息,12名阳性旅客在进站时均持有48小时内核酸检测阴性证明,并通过了测温、验码等流程。这表明当前的防疫措施在一定程度上发挥了作用,但也不能完全排除漏检或检测窗口期的问题。如何进一步提升检测效率和精准度,是未来需要重点优化的方向。

面对此次疫情事件,地方政府与铁路部门迅速采取应对措施。多地启动了流调追踪、密接排查及隔离管控工作,确保疫情不扩散。同时,拉萨火车站调整了Z22次列车的运行区段,将终点站由北京西改为西宁,有效减少了跨省人员流动带来的风险。这些举措体现了相关部门在突发疫情下的快速反应能力。

此次事件暴露出公共交通工具在疫情防控中的薄弱环节。尽管有严格的防疫流程,但人员密集、流动性强的特点,仍可能导致病毒传播。因此,加强车厢通风、提高消毒频率、强化乘客健康监测等措施,将成为今后防疫工作的重点方向。

从长远来看,如何平衡交通便利与防疫安全,是各地政府需要思考的问题。特别是在节假日和旅游高峰期,人流密集,更需提前制定应急预案,避免类似事件再次发生。同时,公众也需要提高自我防护意识,积极配合防疫工作,共同维护公共安全。

Z22次列车疫情事件为全国防疫体系敲响了警钟。它不仅考验了地方的应急能力,也反映出跨区域协作的重要性。未来,应进一步完善信息共享机制,推动各省市间的协同防控,形成更加高效、科学的防疫网络。

公众对公共交通的防疫措施关注度持续上升。此次事件让很多人开始重新审视乘坐火车、高铁等交通工具的安全性。如何提升透明度、增强公众信心,成为铁路部门和地方政府需要共同努力的方向。只有让民众感受到安心,才能更好地保障出行秩序和社会稳定。

Z22次列车疫情对全国防疫体系的影响

Z22次列车疫情事件暴露了跨省传播的潜在风险。列车途经多个省份,乘客在不同地区下车后,迅速引发多地疫情,说明病毒在人员流动中极易扩散。这种跨区域传播模式对防疫工作提出了更高要求,也暴露出部分地区在联防联控方面的不足。

此次事件成为其他高铁、列车运行的重要警示。尽管当前防疫措施较为严格,但仍然存在检测盲区和防控漏洞。未来,铁路系统需要进一步加强健康监测手段,比如引入更先进的体温筛查设备或推广电子健康码实时追踪,确保每一名乘客的行程可追溯、健康可监控。

公众对公共交通安全的关注度显著提升。此次事件让许多人开始重新思考乘坐火车、高铁等公共交通工具的安全性。人们更加关心车厢内的消毒频率、通风情况以及工作人员的防护措施。这种关注将推动相关部门在疫情防控上做出更多改进,增强公众信心。

事件反映出全国防疫体系在应对突发疫情时的协调能力仍有待加强。不同省市之间信息共享不够及时,导致部分地区的排查工作滞后。未来,应建立更高效的跨区域信息通报机制,实现数据互通、资源共享,提高整体防控效率。

Z22次列车疫情为各地防疫政策提供了新的调整方向。许多地方开始重新评估现有防控措施的有效性,并探索更加科学合理的管理方式。例如,增加重点时段的核酸检测频次、优化隔离流程、提升应急响应速度等,都是可能的改进措施。

此次事件也促使公众对个人防护意识有了更深的认识。很多人开始主动佩戴口罩、减少不必要的出行、配合流调工作等。这种自我防护意识的提升,是防疫工作中不可忽视的一环,也是构建全民防疫网络的基础。

面对类似事件,政府和铁路部门需要更加透明地发布信息,回应公众关切。通过官方渠道及时通报疫情进展、防控措施和后续安排,能够有效减少谣言传播,稳定社会情绪。同时,也要加强对旅客的健康教育,提升他们的防疫自觉性。

未来,全国防疫体系将更加注重科技赋能。利用大数据、人工智能等技术手段,对人流密集区域进行动态监测,提前预警潜在风险。这种智能化防控模式,有助于提升防疫工作的精准性和前瞻性。

Z22次列车疫情事件不仅是对防疫体系的一次考验,更是推动其不断完善的重要契机。通过总结经验教训,优化防控策略,可以为今后可能出现的类似事件提供更有力的保障,确保人民生命安全和社会稳定。

后续处理与未来防疫建议

拉萨至北京西Z22次列车运行调整情况已正式公布。受疫情影响,自2022年8月19日起,该车次的运行区段由拉萨至北京西改为拉萨至西宁,西宁成为终点站。这意味着原本直达北京的列车将不再继续运行,部分旅客需在西宁转乘其他车次。这一调整旨在减少疫情扩散风险,同时保障后续运输安全。

相关省市已启动进一步排查与隔离措施。河北、山西、山东、甘肃等多地对Z22次列车涉及的乘客及密切接触者进行全面追踪和隔离管理。各地疾控部门加强了对重点区域的核酸检测频率,确保早发现、早处置。同时,对于曾乘坐该车次的人员,相关部门也发布了健康提醒,鼓励主动报备行程。

针对跨区域交通的防疫政策优化建议正逐步推进。专家指出,应建立更严格的跨省出行健康核查机制,比如要求所有跨省旅客提供更频繁的核酸检测报告,并推动全国范围内的健康码互认。此外,铁路系统可考虑在关键站点增设临时检测点,提高流动人群的筛查效率,防止类似事件再次发生。

未来防疫工作中,信息互通与协同防控将成为重点。此次事件暴露出部分地区在信息共享上的滞后问题,建议建立全国统一的疫情数据平台,实现各省市之间的实时信息同步。这样可以在疫情初期快速锁定风险区域,避免扩散扩大。

公众出行方式或将受到长期影响。随着人们对公共交通安全的关注度提升,更多人可能选择自驾或非高峰时段出行。铁路部门需根据这一趋势,优化服务流程,提升乘车体验,同时加强车厢消毒和通风管理,让乘客安心出行。

防疫政策需要更加灵活与科学。针对不同地区疫情形势,应采取差异化管理措施,避免“一刀切”带来的不便。例如,在低风险地区可适当放宽检测频次,而在高风险区域则加强管控,确保防疫工作精准有效。

科技手段将在未来防疫中发挥更大作用。大数据分析、人工智能监测、智能体温识别等技术的应用,将极大提升防疫工作的效率和准确性。通过科技赋能,可以实现对人流密集区域的动态监控,提前预警潜在风险,为决策提供有力支持。

旅客自我防护意识仍需持续强化。尽管当前防疫措施较为严格,但个人行为仍是防控的重要环节。鼓励旅客主动配合测温、验码、佩戴口罩等基本防护措施,有助于构建更坚固的防疫防线。

未来防疫工作将更加注重人性化与可持续性。在确保安全的前提下,尽量减少对正常生活和工作的干扰,是防疫政策优化的重要方向。通过科学规划、合理安排,才能实现疫情防控与社会运行的平衡发展。

本文系作者个人观点,不代表贝美号立场,转载请注明出处!