巴西进口冻带鱼内包装呈新冠阳性(进口冻带鱼内包装检出新冠)

1. 巴西进口冻带鱼内包装新冠阳性事件引发关注

1.1 海关总署暂停巴西相关水产品进口申报

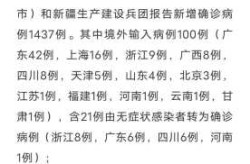

- 近期,海关总署发布通知,因从巴西进口的1批冻带鱼中检测出内包装新冠病毒核酸阳性,决定自2020年9月26日起,暂停接受巴西MONTEIRO INDUSTRIAL DE PESCADOS LTDA(注册编号为SIF3218)水产品企业的进口申报。

- 这一举措是根据海关总署公告2020年第103号的规定执行,旨在防止疫情通过冷链食品传播,保障国内食品安全。

- 暂停时间设定为1周,期满后将自动恢复,但具体是否恢复还需看后续检测结果和评估情况。

- 此次事件引发公众对进口冷链食品安全的高度关注,也促使相关部门加强了对进口产品的监管力度。

1.2 检测结果背后的冷链食品污染风险分析

- 冷链食品在运输、储存和销售过程中,存在一定的病毒传播风险。尤其是外包装,可能成为病毒附着的载体。

- 近年来,多起进口冷链食品外包装检出新冠阳性的案例表明,病毒可能通过污染的包装进入市场,进而影响消费者健康。

- 巴西进口冻带鱼内包装检出阳性,再次敲响了冷链食品安全的警钟。

- 专家指出,病毒在低温环境下存活时间较长,因此冷链环节是疫情防控的重点区域之一。

1.3 国内多地通报冷链环境样本检出新冠病毒

- 除了巴西进口冻带鱼事件,国内多个地区也陆续通报在冷链环境中发现新冠病毒核酸阳性样本。

- 山东、天津、湖北、福建、甘肃等地均出现类似情况,涉及的产品包括巴西冷冻猪肉、印度进口冻带鱼、巴西进口冷冻牛肉等。

- 这些事件显示,冷链食品污染问题并非个别现象,而是具有一定的普遍性和持续性。

- 相关部门已加强对冷链食品的检测和管理,确保流入市场的每一批产品都经过严格筛查。

2. 进口冻带鱼内包装新冠病毒污染风险与防控措施

2.1 冷链物流环节中新冠病毒传播的潜在隐患

- 冷链物流是病毒传播的重要途径之一,尤其是在低温环境下,病毒存活时间更长,增加了污染风险。

- 冻带鱼等冷链食品在运输过程中,外包装可能被污染,一旦进入市场,就可能对消费者造成威胁。

- 从巴西进口的冻带鱼内包装检出阳性,说明病毒可能通过生产、包装、运输等多个环节传播。

- 消费者在购买冷链食品时,应提高警惕,关注产品来源和检测信息,避免接触潜在污染源。

2.2 国家市场监管总局对进口冷链食品的严格监管

- 国家市场监督管理总局明确要求,所有进口冷链食品必须具备“四证”:检验检疫证明、核酸检测报告、消毒证明和追溯信息。

- 没有这四类证明的冷链食品,不得进入市场销售,确保每一批产品都经过严格筛查。

- 各地市场监管部门也在加强日常检查,对冷链食品进行抽样检测,防止问题产品流入消费者手中。

- 这些措施有效提升了进口冷链食品的安全性,也增强了公众对食品安全的信心。

2.3 防控措施与未来进口食品安全展望

- 目前,针对冷链食品的防控措施已经逐步完善,包括加强源头管控、提升检测频率和强化企业责任。

- 企业需要严格执行防疫标准,确保生产、包装、运输各环节符合安全规范,减少病毒污染的可能性。

- 未来,随着技术的进步和监管力度的加大,进口冷链食品的安全保障将更加有力,降低疫情传播风险。

- 消费者也可以通过官方渠道查询产品信息,选择正规渠道购买,进一步保障自身健康和安全。

(巴西进口冻带鱼内包装呈新冠阳性(进口冻带鱼内包装检出新冠))

本文系作者个人观点,不代表贝美号立场,转载请注明出处!