2023年全国各地疫情最新消息(2023年5月份病毒感染情况)

1. 2023年5月全国疫情总体情况概述

1.1 全国法定传染病报告数据汇总

- 2023年5月,全国共报告法定传染病727645例,死亡2465人。这一数据反映了全国范围内传染病的整体活跃程度。

- 在甲类传染病中,仅报告了3例霍乱病例,且无死亡情况出现,说明甲类传染病的防控工作相对稳定。

- 乙类传染病方面,除了新冠之外,其他19种乙类传染病共报告发病295738例,死亡2463人。这显示出非新冠类传染病仍有一定活跃度。

- 丙类传染病则报告了431904例,死亡2人,整体来看,丙类传染病的威胁相对较小。

1.2 新冠病毒感染的新增病例与死亡数据

- 5月份,全国31个省(自治区、直辖市)及新疆生产建设兵团报告新增重症病例2777例,死亡病例164例。这些数字表明新冠感染仍然对部分人群构成威胁。

- 发热门诊(诊室)诊疗量在5月期间呈现明显波动,从5月1日的18.3万上升至5月16日的36.0万,之后有所回落,到5月31日为29.4万。这一趋势反映出公众对疫情的关注度和就医行为的变化。

- 尽管新增病例和死亡人数有所上升,但整体水平仍低于去年年底的高峰,说明当前疫情形势相对可控。

1.3 疫情趋势分析:从局部散发到逐步上升

- 2月至4月上旬,全国新冠病毒感染疫情呈现局部零星散发状态,说明病毒传播范围有限。

- 从4月下旬开始,疫情逐步上升,特别是在5月,感染人数和相关医疗压力明显增加。

- 到5月下旬,疫情上升趋势有所减缓,目前整体呈下降趋势。这种变化可能与季节因素、防控措施以及公众防护意识提升有关。

- 与4月相比,5月发热门诊就诊量、重症和死亡病例数量均有所增加,但整体水平仍处于较低水平,未达到去年年底的峰值。

2. 各省市新冠病毒感染趋势分析

2.1 不同省份疫情发展差异

- 2023年5月,全国各省市的疫情发展呈现出明显差异。部分省份感染人数增长较快,而另一些地区则相对平稳。

- 北方地区在5月中下旬感染率有所上升,尤其是京津冀、山东等地,与季节性因素和人员流动有关。

- 南方地区如广东、广西等地,疫情波动较小,但仍有局部聚集性病例出现,反映出病毒传播的持续性。

- 西部地区如四川、云南等,疫情总体较为稳定,但部分边境城市因外来输入风险仍需警惕。

2.2 发热门诊诊疗量变化趋势

- 5月份全国发热门诊(诊室)诊疗量呈现先升后降的趋势,反映出公众对疫情的关注度和就医行为的变化。

- 从5月1日的18.3万人次增长至5月16日的36.0万人次,说明这一阶段是疫情的一个小高峰。

- 随着防控措施的加强以及民众自我防护意识的提升,诊疗量在5月22日后开始逐步回落,到5月31日降至29.4万人次。

- 这一数据变化表明,虽然疫情有一定波动,但整体控制能力有所增强,医疗资源压力未出现明显激增。

2.3 重症与死亡病例分布特征

- 5月份全国新增重症病例2777例,死亡病例164例,这些数据主要集中在老年人群和基础疾病患者中。

- 从地域分布来看,北方地区尤其是河北、河南、山西等地,重症和死亡病例数量相对较高,可能与当地人口结构和医疗资源分布有关。

- 死亡病例平均年龄为79.3岁,其中90%以上有基础性疾病,这说明高龄人群和慢性病患者仍是疫情防控的重点关注对象。

- 各地医疗机构在应对重症病例方面表现出较强的应急处理能力,但部分基层医院仍面临一定压力,需要进一步优化资源配置。

3. 流感样病例监测与病毒阳性率变化

3.1 流感样病例占比波动分析

- 5月份全国流感样病例在门急诊中的比例出现明显波动,反映出疫情的动态变化。

- 第17周时,流感样病例占门急诊就诊人数的比例为4.6%,随后逐步上升,到第20周达到6.2%。

- 这一增长趋势表明,随着气温变化和人员流动增加,呼吸道疾病传播风险有所上升。

- 到第21周,比例回落至5.8%,说明疫情可能进入阶段性平稳期,但依然需要持续关注。

3.2 新冠病毒阳性率快速上升现象

- 在5月份,流感样病例中新冠病毒的阳性率呈现显著上升趋势。

- 第17周时,阳性率为8.8%,但到了第20周,这一数字飙升至40.7%,显示出病毒传播速度加快。

- 随后,阳性率继续缓慢上升,至第21周达到42.5%,说明病毒在人群中的活跃度较高。

- 这一数据变化提示,尽管整体疫情趋于缓和,但局部地区仍存在感染风险,需加强防控措施。

3.3 哨点医院监测数据解读

- 哨点医院作为疫情监测的重要节点,提供了关键的数据支持。

- 通过监测发现,流感样病例与新冠病毒感染之间存在较强关联,尤其是在高发期。

- 医疗机构在应对突发情况时表现出较强的反应能力,及时调整诊疗流程以减少交叉感染风险。

- 这些数据也为公共卫生部门制定政策提供了科学依据,有助于精准防控疫情发展。

4. 本土病例病毒变异监测结果

4.1 奥密克戎变异株的流行情况

- 2023年5月,全国范围内报告的本土病例中,新冠病毒基因组序列分析显示,所有样本均为奥密克戎变异株。

- 这一结果表明,奥密克戎仍是当前疫情的主要流行毒株,其传播力和适应性依然较强。

- 奥密克戎变异株在不同地区均表现出较高的感染率,尤其在人员密集区域更为明显。

- 随着疫苗接种率的提升,该变异株引发的重症和死亡病例比例有所下降,但仍需持续关注其潜在风险。

4.2 XBB系列变异株占比增长趋势

- 在5月份的病毒监测中,XBB系列变异株的占比显著上升,成为主要流行株之一。

- 数据显示,XBB及其亚分支在5月第一周至第七周期间占比为84.6%,到第五周至第二十八周时已增至92.4%。

- 这一变化说明,XBB系列变异株在人群中的传播能力更强,可能对现有疫苗和免疫策略提出新的挑战。

- 相关研究正在进一步评估该变异株的致病性、传播速度以及对公共卫生的影响。

4.3 病毒基因组序列分析与进化分支分布

- 通过对14732例本土病例的新冠病毒基因组进行有效序列分析,揭示了病毒的进化路径。

- 当前流行的病毒株涵盖160个不同的进化分支,显示出病毒在不断适应和变异的过程中。

- 尽管奥密克戎仍是主导,但多个亚型的共存表明病毒多样性增加,可能影响防控措施的效果。

- 这些数据为科研机构和公共卫生部门提供了重要参考,有助于制定更精准的防控策略。

5. 2023年5月疫情发展趋势与防控现状

5.1 疫情上升与下降阶段对比

- 2023年5月,全国新冠病毒感染疫情经历了从局部零星散发到逐步上升的过程。

- 4月下旬开始,疫情出现明显增长,特别是在一些人口流动较大的地区,感染人数逐渐增多。

- 到5月下旬,疫情上升趋势有所减缓,整体态势呈现下降趋势,表明防控措施初见成效。

- 这一变化反映出政府和社会各界在应对疫情方面的努力,也为后续防控工作提供了参考依据。

5.2 与去年年底疫情高峰的对比分析

- 相比于去年年底的疫情高峰,今年5月的疫情总体水平较低,发热门诊诊疗量、重症和死亡病例均有所增加,但幅度有限。

- 去年此时,疫情处于高位运行状态,社会生活受到较大影响,而今年的疫情波动相对温和。

- 专家指出,这可能与疫苗接种率提升、民众防护意识增强以及医疗资源储备充足有关。

- 尽管如此,仍需警惕病毒变异带来的潜在风险,保持高度警觉。

5.3 防控措施效果评估与社会影响

- 2023年5月,各地采取了多项防控措施,包括加强重点场所监测、优化医疗资源配置等。

- 这些措施有效控制了疫情的扩散速度,减少了重症和死亡病例的发生。

- 社会层面来看,疫情对日常生活的影响相对较小,多数地区恢复正常秩序。

- 公众对疫情防控的信心有所提升,但也对未来的防疫政策提出了更多期待和关注。

6. 重点人群感染情况与死亡数据分析

6.1 老年人群与基础疾病患者感染状况

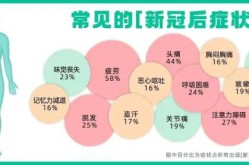

- 2023年5月,全国新冠病毒感染的重症和死亡病例主要集中在老年人群和患有基础性疾病的人群中。

- 这类人群由于免疫系统较弱,感染后更容易发展为重症,需要更多的医疗资源支持。

- 数据显示,感染后的病情进展速度较快,部分患者在短时间内出现呼吸困难、器官功能衰竭等严重症状。

- 医疗机构在应对这部分群体时,加强了对高风险患者的筛查和早期干预,以降低死亡率。

6.2 死亡病例年龄分布及健康背景

- 从死亡病例的数据来看,平均年龄达到79.3岁,显示出疫情对老年群体的显著影响。

- 在所有死亡病例中,超过90%的患者存在基础性疾病,如心血管疾病、糖尿病、慢性呼吸道疾病等。

- 这些基础疾病使得患者在感染新冠病毒后更易出现并发症,加重病情。

- 医疗部门针对这类人群开展了专项防控措施,包括疫苗接种优先安排、定期健康监测等。

6.3 疫情对公共卫生系统的挑战与应对策略

- 面对重点人群的高感染风险,公共卫生系统面临较大压力,尤其是在医疗资源调配方面。

- 各地医院加强了对重症患者的收治能力,优化了床位使用和医护人员配置。

- 同时,社区层面也加大了对高风险人群的健康宣教和随访管理,提升居民自我防护意识。

- 应对策略的有效实施,不仅缓解了医疗压力,也为后续疫情防控提供了宝贵经验。

(2023年全国各地疫情最新消息(2023年5月份病毒感染情况))

本文系作者个人观点,不代表贝美号立场,转载请注明出处!