江苏南京疫情发布会答非所问(江苏紧急通知疫情)

1. 江苏南京疫情扩散现状及防控形势

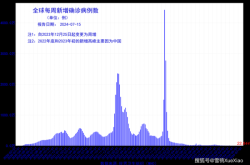

1.1 南京疫情传播范围扩大,德尔塔变异毒株引发担忧

南京疫情的蔓延速度令人揪心。截至7月29日,疫情已经扩散至6省13市,涉及范围之广,显示出病毒传播力极强。这次疫情由德尔塔变异毒株主导,这种病毒不仅传染性更强,而且潜伏期短、隐蔽性强,给防控工作带来极大挑战。面对这样的情况,公众对疫情的担忧情绪明显上升,尤其是对病毒变异带来的未知风险感到不安。

1.2 外防输入压力加大,旅游旺季带来防控挑战

眼下正值旅游旺季,南京作为热门旅游城市,外来人员数量持续增加。这无疑让“外防输入”的任务变得更加艰巨。人流密集区域如景区、交通枢纽等成为重点防控区域,稍有疏忽就可能造成新的传播链。政府虽已出台多项措施,但如何在保障游客体验的同时守住防疫底线,仍是当前亟需解决的问题。

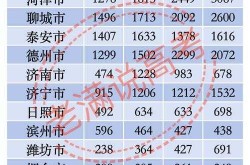

1.3 全国高风险与中风险地区分布情况

全国范围内,目前已有2个高风险地区和35个中风险地区,本土确诊病例累计达到238例。这些数据反映出疫情防控形势依然严峻。不同地区的风险等级划分,为各地采取差异化防控措施提供了依据,但也让公众对疫情动态的关注度不断提升。了解风险地区的分布,有助于民众更好地规划出行和生活安排。

2. 江苏紧急通知疫情:强化防控措施应对严峻形势

2.1 疫情防控政策更新与实施背景

面对南京疫情持续扩散的现状,江苏省迅速出台多项紧急防控措施。这些政策的调整并非偶然,而是基于当前病毒传播速度加快、风险区域扩大等现实情况做出的必要反应。政策内容涵盖人员流动管理、重点场所管控、疫苗接种推进等多个方面,旨在构建更加严密的防疫网络。政府希望通过这些措施,有效遏制疫情进一步蔓延。

2.2 健全“外防输入、内防反弹”机制

江苏省强调要全面加强“外防输入、内防反弹”的工作机制。这包括对入境人员、跨省流动人员进行严格筛查,同时加强对重点行业、重点人群的健康管理。例如,对医疗机构、学校、农贸市场等高风险场所实行常态化防控,确保一旦发现异常能够第一时间响应。这一机制的完善,为全省疫情防控提供了制度保障。

2.3 重点区域和人群的管理要求

在防控工作中,江苏省特别关注重点区域和重点人群的管理。比如,对旅游热点城市、交通枢纽、大型商场等人员密集区域加大巡查力度,确保各项防疫措施落实到位。对于医护人员、社区工作人员、志愿者等一线防控人员,则提供必要的防护物资和心理支持,保障他们的安全和工作积极性。通过精准施策,提升整体防控效能。

3. 南京疫情发布会答非所问事件引发公众关注

3.1 记者提问疫苗接种与突破性感染情况

在一次南京疫情防控新闻发布会上,人民日报记者提出了一个关键问题:目前收治的180多例病例中,有多少人已经完成两针疫苗接种?是否存在疫苗接种后仍被感染的情况。这个问题直接关系到公众对疫苗效果的信任度,也是当前社会普遍关心的话题。然而,面对这一专业且重要的提问,相关负责人没有给出明确答案。

3.2 官方回应缺乏具体数据,引发质疑

发布会现场出现了令人意外的沉默,相关部门负责人似乎没有提前准备相关数据。随后,主持人出面接话,表示疫苗接种情况正在研究,后续会通过发布会或其他渠道公布。虽然这句话本身没有错误,但显然没有满足公众的知情需求。这种模糊的回应方式,让不少观众感到失望,也引发了舆论对信息透明度的进一步关注。

3.3 发布会透明度与信息沟通问题凸显

此次发布会的处理方式暴露了政府在信息公开方面的短板。公众希望看到的是具体的数据、清晰的解释和负责任的态度,而不是回避或模糊的回答。随着疫情形势不断变化,信息传递的及时性和准确性显得尤为重要。如果官方无法提供有效信息,很容易造成公众恐慌和信任危机。这也提醒相关部门,在今后的发布会上应更加注重沟通技巧和信息准备,以增强公众对防疫工作的信心。

4. 南京疫情防控发布会内容回顾与分析

4.1 第二十五场发布会通报最新疫情动态

8月14日,南京市召开第二十五场疫情防控新闻发布会。会上,南京市卫健委副主任丁小平对当前疫情的最新情况进行了通报。他提到新增病例的具体数据,并强调了医疗救治工作的进展。这一阶段的发布会重点在于传递疫情的实时变化,帮助公众了解当前防控形势。

4.2 医疗救治与风险等级调整情况

在发布会上,丁小平还详细说明了医疗救治的安排,包括医院收治能力、患者治疗方案以及医护人员的调配情况。同时,他介绍了近期风险等级的调整,明确哪些区域被划为中高风险地区,以便公众及时采取防护措施。这些信息对于居民出行和日常安排具有重要参考价值。

4.3 公众对政府信息发布的期待与建议

尽管发布会提供了部分关键信息,但许多市民仍希望获得更详细的疫情数据和更透明的沟通方式。尤其是在疫苗接种效果、感染路径追踪等方面,公众的疑问并未完全得到解答。这反映出政府在信息发布上仍有提升空间,未来应更加注重数据的公开性和沟通的针对性,以满足公众的知情权和安全感。

5. 应对疫情:加强信息发布与公众信任建设

5.1 提升政府发布信息的专业性与及时性

疫情防控期间,信息的准确性和时效性直接关系到公众的应对能力和心理预期。在南京疫情发布会上,面对记者关于疫苗接种效果的问题,相关部门未能给出具体数据,导致公众产生疑虑。这种信息缺失容易引发恐慌和不信任感。未来,政府应建立更专业的信息发布团队,确保在面对复杂问题时能够迅速、清晰地回应,避免因准备不足而影响公信力。

5.2 推动科学防疫与信息公开透明化

疫情的防控离不开科学依据和公开透明的信息支持。德尔塔变异毒株的传播特性要求防疫措施必须更具针对性。然而,目前部分信息仍停留在表面层面,缺乏深入分析和数据支撑。只有将科学防疫理念贯穿于信息发布中,才能让公众真正理解政策背后的逻辑,从而增强配合意愿。同时,通过定期更新疫情数据、病毒变异情况以及防控成效,能有效提升公众对防疫工作的认可度。

5.3 构建公众参与与监督机制,提升社会信心

疫情防控不仅是政府的责任,也需要全社会的共同参与。在南京疫情发布会中,公众对信息透明度的关注反映了他们希望成为防疫过程中的“知情者”和“参与者”。建立有效的公众反馈渠道,如设立线上意见箱、组织社区座谈会等,可以让民众感受到自己的声音被听见。此外,鼓励媒体和专家参与信息解读,也能帮助公众更全面地理解疫情动态,从而形成良性互动,增强社会整体的防疫信心。

本文系作者个人观点,不代表贝美号立场,转载请注明出处!