扬州1例阳性人员前10次检测均阴性(扬州1例阳性人员前1)

- 扬州一例阳性人员多次检测均为阴性引关注

1.1 扬州发现一名核酸检测异常人员,引发广泛关注。8月25日,扬州市在进行常规核酸筛查时,发现一名居民的检测结果出现异常。经过市疾控中心的复核,确认该人员为阳性感染者。这一消息迅速在社交媒体上发酵,成为公众热议的话题。

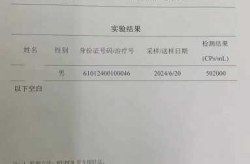

1.2 令人意外的是,这名阳性人员此前已经进行了多达10次核酸检测,结果全部为阴性。从8月5日到8月22日,他在多个时间节点接受检测,每一次的结果都显示没有感染。这种“多次阴性后转阳”的情况,让不少人感到困惑和担忧,也引发了对检测准确性和病毒传播规律的讨论。

1.3 面对这一情况,扬州市迅速启动了应急机制。相关部门立即对该阳性人员的生活轨迹、接触人群进行了全面排查,并将共同居住人员、同楼栋住户以及相关混检人员纳入管控范围。截至8月26日,已有72人被列为密切接触者,79人被列为次密接者,均已完成集中隔离并接受了首次核酸检测,结果均为阴性。

- 扬州疫情检测结果异常情况分析

2.1 检测结果异常的可能原因探讨。这名阳性人员在前10次核酸检测中均显示阴性,这一现象让不少专家和公众感到疑惑。一种可能是检测样本采集不够规范,导致部分病毒载量较低的样本未能被准确检出。另一种可能是病毒存在变异,使得常规检测方法出现漏检。此外,检测时间点的选择也可能影响结果,比如在感染初期病毒载量尚未达到检测阈值时,可能出现假阴性。

2.2 多次检测阴性后仍转阳的科学解释。医学界普遍认为,新冠病毒在人体内的复制周期和排毒时间存在差异,不同个体的免疫反应也各不相同。有些人可能在早期阶段病毒载量较低,无法被检测到,但随着病情发展,病毒逐渐活跃,最终在某次检测中被发现。这种情况虽然罕见,但并非完全不可能。这也提醒我们,单次检测结果不能完全代表整体感染状态,需要结合多次检测和临床表现综合判断。

2.3 对疫情防控策略的启示与反思。这次事件反映出当前疫情防控中的一个关键问题——如何提高检测的精准性和覆盖面。尽管大规模核酸筛查是防控的重要手段,但也不能忽视个别病例的漏检风险。未来,可以考虑引入更灵敏的检测技术,如抗原检测与核酸检测相结合,提升筛查效率。同时,加强社区管理、优化检测流程,也是降低疫情传播风险的重要方向。

- 扬州疫情应对与社会影响

3.1 密接与次密接人员的排查与隔离措施。面对这起突发疫情,扬州市迅速启动应急响应机制,对阳性人员的密切接触者展开全面排查。根据官方通报,共涉及72名密切接触者和79名次密接者,这些人员均被安排在指定场所进行集中隔离。这一举措有效控制了潜在传播风险,也为后续防疫工作争取了宝贵时间。目前,所有隔离人员的首次核酸检测结果均为阴性,显示出防控措施的及时性和有效性。

3.2 相关场所环境采样与后续监测进展。为确保疫情防控不留死角,相关部门对阳性人员活动过的区域进行了大规模环境采样。包括居住小区、公共设施以及相关交通工具等,共采集样本93份,正在进行进一步检测。这些数据将为判断病毒传播路径提供重要依据。同时,相关部门也在持续加强重点区域的监测力度,确保一旦发现异常能够第一时间响应。

3.3 社会公众对疫情检测准确性的关注与讨论。此次事件引发了社会各界对核酸检测准确性的广泛关注。许多市民表示,虽然理解核酸检测是疫情防控的重要手段,但多次阴性后仍出现阳性的情况让人感到不安。网络上关于“漏检”“假阴性”的讨论不断升温,部分人呼吁提升检测技术的灵敏度和覆盖范围。与此同时,也有专家指出,单次检测结果不能完全代表感染状态,需要结合多方面信息综合判断。这种理性声音也为公众提供了更清晰的认知方向。

本文系作者个人观点,不代表贝美号立场,转载请注明出处!