传入国内的JN.1变异株是什么来头?(jn.1变异株感染症状)

- JN.1变异株的起源与特征

1.1 JN.1变异株是奥密克戎BA.2.86的亚分支,属于新冠病毒不断演变过程中的一个新成员。它在基因序列上与已知的奥密克戎变异株有密切关联,但又具备独特的突变特征,使得它在传播和免疫逃逸方面表现出新的特点。这种变异株的出现,反映了病毒持续适应人类免疫系统的过程。

1.2 L455S突变是JN.1变异株的一个关键特征,这个突变位于病毒的刺突蛋白区域,直接影响病毒与人体细胞的结合能力。研究表明,这一突变增强了病毒的免疫逃逸能力,意味着它可能更容易突破已有的疫苗或既往感染带来的保护屏障。这也让JN.1在人群中更具传播优势。

1.3 JN.1变异株在全球范围内的传播情况显示出其快速扩散的趋势。从最初在少数国家被发现,到逐渐蔓延至更多地区,该变异株的传播速度和覆盖范围都引起全球卫生机构的高度关注。尽管目前尚未成为主流毒株,但它的存在已经对疫情防控提出了新的挑战。

- JN.1变异株传入国内的背景

2.1 截至12月10日,我国本土病例中已监测到7例JN.1变异株感染情况。这一数据虽然目前来看数量不多,但已经引起了相关部门的高度关注。随着全球范围内JN.1变异株的传播加速,国内输入性病例的风险也在上升,这为疫情防控带来了新的不确定性。

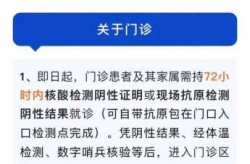

2.2 JN.1变异株传入国内的可能途径主要与国际旅行和人员流动有关。由于该变异株在多个国家已有流行趋势,入境人员中的潜在感染者可能成为传播源头。此外,随着冬季临近,人员聚集活动增多,也增加了病毒传播的可能性。因此,加强入境检测和重点场所防控显得尤为重要。

2.3 面对JN.1变异株的传入,国内防控措施正在逐步调整和加强。相关部门已启动针对该变异株的监测体系,同时继续推进疫苗接种和重点人群防护工作。此外,公众健康意识的提升和科学防疫知识的普及,也是应对变异株传播的重要一环。这些措施的落实,有助于降低疫情扩散风险,保障社会正常运转。

- JN.1变异株感染症状分析

3.1 感染JN.1变异株后,大多数人会表现出类似流感的症状。最常见的包括咳嗽、发烧、头痛、疲乏、肌肉酸痛以及鼻塞流涕等。这些症状与之前流行的奥密克戎变异株相似,但部分患者反馈症状持续时间稍长,恢复速度有所减缓。

3.2 与其他变异株相比,JN.1变异株的症状并没有出现明显变化,仍然以呼吸道症状为主。不过,由于其免疫逃逸能力增强,部分已经接种疫苗或曾经感染过的人群仍可能被感染,且症状表现可能更轻微或更复杂。

3.3 大多数感染者在发病后7至10天内可以逐渐恢复,但个别患者可能出现较长时间的乏力或呼吸不适。对于老年人、基础疾病患者以及免疫力较低的人群,病情可能会加重,需要更加密切的观察和医疗支持。目前来看,JN.1变异株并未显示出更强的致病性,因此整体可控。

- JN.1变异株的传播力与致病力评估

4.1 传播力增强的表现主要体现在其在多个地区的快速扩散上。JN.1变异株因其独特的L455S突变,使得病毒更易避开人体免疫系统的识别,从而提高感染效率。这种传播力的提升让病毒更容易在人群中扩散,尤其是在人群密集或防护措施不足的环境中。

4.2 免疫逃逸能力的提升是JN.1变异株最显著的特点之一。L455S突变让病毒在面对已有抗体时更具优势,这意味着即使曾经感染过或接种过疫苗的人群,也可能再次被感染。这一特性使得防控难度增加,但也提醒公众需要持续关注个人防护和疫苗接种情况。

4.3 致病力方面,目前没有证据表明JN.1变异株比其他奥密克戎亚分支更具危害性。临床数据显示,感染后的病情发展仍以轻症为主,重症比例并未明显上升。这说明尽管传播力增强,但整体致病性仍在可控范围内,无需过度恐慌。

- 应对JN.1变异株的医疗与防控建议

5.1 现有疫苗对JN.1变异株仍具有一定的保护作用。目前我国广泛接种的疫苗多含有XBB变异株抗原成分,这些疫苗在面对JN.1变异株时仍能提供免疫交叉保护。接种疫苗不仅可以降低感染风险,还能有效减少重症和死亡的发生。对于未完成全程接种或加强针的人群,建议尽快补种,以增强自身免疫力。

5.2 特异性抗病毒药物在治疗JN.1变异株感染中依然发挥重要作用。无论是口服药物还是注射药物,均对抑制病毒复制、缩短病程、减轻症状有明显效果。尤其对于高风险人群,如老年人、基础疾病患者等,及时使用抗病毒药物可以显著降低住院和重症风险。医疗机构应确保药物供应稳定,保障患者获得及时治疗。

5.3 医疗资源应对潜在感染高峰需要提前做好准备。尽管JN.1变异株致病力未增强,但其传播力的提升可能带来短期感染人数上升。医院需加强预检分诊、优化就诊流程,并合理调配医护人员和床位资源。同时,社区卫生服务中心也应发挥基层作用,做好轻症患者的分流和居家指导,避免医疗系统超负荷运转。

本文系作者个人观点,不代表贝美号立场,转载请注明出处!