上海新增5本土病例 均为一超市员工(上海又有新病毒了吗)

1. 上海新增5例本土病例 均为超市员工引发关注

1.1 新增病例基本情况及初步调查结果

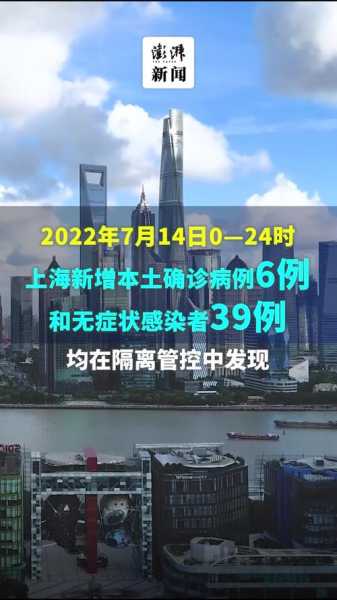

- 上海近日新增5例本土病例,引发了广泛关注。这些病例均为松江区九里亭街道永辉超市沪亭北路店的员工,说明疫情可能与工作场所有关联。

- 这些人员在例行筛查中被发现核酸检测异常,其中2人被确诊为轻型病例,其余3人为无症状感染者。目前他们已被送往隔离治疗或医学观察。

- 疫情发生后,上海市迅速启动了应急响应机制,对相关区域展开全面排查和防控措施,确保疫情不扩散。

1.2 病例工作场所与感染源关联性分析

- 病例均来自同一家超市,说明该场所可能是病毒传播的关键节点。工作人员频繁接触不同顾客,增加了交叉感染的风险。

- 目前尚未明确具体感染源,但专家推测可能是外部输入,也可能与内部人员之间传播有关。

- 超市作为人流密集场所,一旦出现感染,容易形成扩散链,因此需要特别关注此类高风险区域的防疫措施。

1.3 社会公众对“上海又有新病毒了吗”的担忧

- 随着新增病例的公布,不少市民开始担心是否出现了新的病毒变种,这种情绪在社交媒体上迅速传播。

- 公众对疫情防控的敏感度提高,尤其是当病例出现在日常生活的高频场所时,更容易引发恐慌。

- 为了缓解焦虑,相关部门及时发布信息,强调当前疫情可控,并呼吁市民保持冷静,配合防疫措施。

2. 上海市启动应急响应机制 迅速展开防控措施

2.1 流行病学调查的全面展开

- 疫情发生后,上海市立即组织专业团队开展流行病学调查,对5名病例的行程、接触人员进行全面梳理。

- 调查团队深入超市工作场所,记录员工日常活动轨迹,排查潜在风险点,确保不遗漏任何可能的传播链条。

- 通过大数据分析和实地走访,相关部门快速锁定关键信息,为后续防控提供科学依据。

2.2 密切接触者与密接的排查情况

- 截至3月3日,已排查出上述5人密切接触者共195人,并全部落实管控措施,核酸检测结果均为阴性。

- 对这些密切接触者的进一步追踪显示,他们的生活轨迹相对固定,未出现明显异常情况。

- 同时,对密切接触者的密切接触者也进行了全面排查,累计排查到342人,目前均无异常,检测结果稳定。

2.3 环境采样与核酸检测结果通报

- 为确保环境安全,相关部门对超市及相关区域进行了大规模环境采样,累计采集样本497件。

- 在这些样本中,有14件检测结果呈阳性,均为感染者居住地的环境样本,其余均为阴性。

- 采样结果表明,病毒在环境中存在一定扩散风险,但整体可控,相关区域已进行彻底消毒,保障居民健康。

3. 涉及超市被列为中风险地区 引发连锁反应

3.1 超市员工感染事件对区域风险等级的影响

- 上海市将永辉超市沪亭北路店列为中风险地区,这一决定迅速引发社会广泛关注。

- 超市作为人员密集场所,其被纳入中风险地区意味着周边居民生活可能受到影响。

- 这一举措也反映出疫情防控的动态调整机制,根据实际情况及时应对潜在风险。

3.2 中风险地区的管理措施与居民生活影响

- 被列为中风险地区的超市及其周边区域将实行更加严格的管控措施。

- 居民在日常出行、购物等方面可能受到一定限制,部分区域可能暂停营业或减少运营时间。

- 政府和社区组织需要加强宣传引导,确保居民理解并配合防疫政策,减少不必要的恐慌。

3.3 公众对超市防疫措施的关注与质疑

- 超市作为日常生活的重要场所,其防疫措施是否到位成为公众关注的焦点。

- 许多市民开始质疑超市内部的消毒频率、员工健康监测以及顾客入场管理等细节。

- 这种关注不仅反映了人们对公共安全的重视,也推动了相关部门进一步完善防控体系。

4. 上海疫情传播途径深入剖析:超市员工感染源调查

4.1 超市员工感染可能的传播路径分析

- 此次上海新增的5例本土病例均为永辉超市员工,这说明病毒可能通过工作环境传播。

- 员工在日常工作中频繁接触顾客和货物,增加了交叉感染的风险。

- 病毒是否来自外部输入,还是内部人员之间传播,仍需进一步调查确认。

4.2 工作环境、人员流动与病毒传播的关系

- 超市属于高人流、高密度场所,员工之间的互动频繁,是病毒传播的潜在温床。

- 员工上下班时间不一,不同班次之间可能存在交叉感染的机会。

- 员工在休息区、更衣室等密闭空间内活动,也可能成为病毒扩散的环节。

4.3 超市内部防疫措施是否到位的讨论

- 超市是否严格执行了员工健康监测、体温检测和口罩佩戴要求,成为关注焦点。

- 消毒频率、公共区域清洁以及员工培训是否符合防疫标准,值得深入探讨。

- 公众对超市防疫能力的信任度受到影响,也促使相关部门加强监管与透明度。

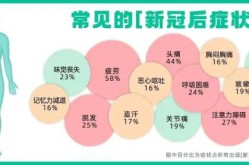

5. 上海市民对疫情的反应与心理状态

5.1 居民对疫情反复的焦虑情绪

- 上海市民在看到新增病例的消息后,普遍表现出一定的紧张和不安。

- 部分居民担心疫情是否会再次失控,影响日常生活和工作安排。

- 焦虑情绪在一些社区中蔓延,尤其是那些曾经经历过严格封控的区域。

5.2 对超市等公共场所安全性的担忧

- 超市作为日常购物的重要场所,此次事件让许多市民对其防疫措施产生疑虑。

- 有市民表示,今后去超市时会更加注意个人防护,如佩戴口罩、勤洗手等。

- 部分人开始减少非必要外出,选择线上购物或更少前往人群密集的地方。

5.3 社区防疫措施的接受度与反馈

- 多数居民对社区采取的防控措施表示理解和支持,如核酸检测、健康码查验等。

- 一些居民希望社区能进一步加强宣传,提高大家的防疫意识和配合度。

- 也有声音呼吁相关部门在执行防疫政策时更加人性化,避免过度紧张和恐慌。

6. 专家解读:如何防范类似疫情再次发生

6.1 加强重点行业人员健康监测的重要性

- 超市员工作为高流动性职业群体,是疫情防控的关键环节之一。

- 专家建议对这类人员实施更频繁的核酸检测和健康追踪,确保早发现、早隔离。

- 建立行业专属健康档案,结合大数据分析,及时识别潜在风险点。

- 鼓励企业落实主体责任,定期组织员工进行防疫培训,提升自我防护意识。

6.2 提高公共场所防疫标准与执行力度

- 超市等人员密集场所应严格执行体温检测、佩戴口罩、保持社交距离等基本防疫措施。

- 引入智能化管理手段,如电子健康码自动识别、人流监控系统,提升防控效率。

- 定期对公共区域进行深度清洁和消毒,尤其是高频接触区域如收银台、购物车等。

- 加强对工作人员的监督和考核,确保各项防疫政策不流于形式。

6.3 推动全民接种疫苗与加强针接种

- 疫苗仍是抵御病毒最有效的方式,持续推动全民接种率提升至关重要。

- 对已完成基础免疫的人群,鼓励及时接种加强针,增强抗体水平。

- 针对老年人、儿童等特殊人群,制定个性化接种方案,提高覆盖率。

- 通过科普宣传和社区动员,消除公众对疫苗的疑虑,营造积极接种氛围。

7. 上海疫情防控经验总结与未来展望

7.1 此次事件中的应对成效与不足

- 上海此次疫情发现及时,迅速启动应急响应机制,有效控制了潜在传播风险。

- 流行病学调查和密接排查工作高效,未出现大规模扩散迹象,体现了基层防疫体系的成熟度。

- 环境采样和核酸检测结果公布透明,增强了公众对政府防控工作的信任感。

- 尽管整体反应迅速,但部分市民仍对超市等公共场所的防疫措施存在疑虑,反映出信息沟通仍有提升空间。

7.2 针对超市等高人流场所的长期防控策略

- 超市作为人员密集、流动性强的场所,应成为常态化防控的重点对象。

- 建议建立行业专属防疫标准,如每日健康监测、固定岗位轮换制度,降低交叉感染风险。

- 推动超市引入智能监控系统,实时掌握客流情况,避免人群聚集。

- 加强员工防疫培训,确保每一位工作人员都能熟练掌握防护流程和应急处理方法。

7.3 未来上海在常态化疫情防控中的发展方向

- 上海将继续完善多层级防控体系,提升突发疫情的快速响应能力。

- 依托科技手段,推动智慧防疫建设,实现数据共享与精准防控。

- 强化社区网格化管理,提高居民参与防疫的积极性和主动性。

- 在保障经济运行的同时,持续优化防疫政策,平衡安全与生活需求,让市民安心、放心。

本文系作者个人观点,不代表贝美号立场,转载请注明出处!